「ナビサイトに求人を出しても、大手企業に埋もれて応募が来ない…」

「せっかく採用できても、すぐに辞めてしまう…」

多くの中小企業にとって、新卒採用は会社の未来を創る上で不可欠でありながら、最も難しい経営課題の一つです。知名度やリソースが限られる中で、どうすれば優秀な学生と出会えるのでしょうか。

本記事では、中小企業の新卒採用が難しい根本的な理由から、大手企業と同じ土俵で戦わずに成功を掴むための具体的な8つの戦略、そして明日から使える採用手法まで、網羅的に解説します。

なぜ中小企業の新卒採用は難しいのか?3つの壁

まずは、中小企業の採用が大手企業と比較して難しいとされる主な理由を3つ解説します。

壁1:知名度とブランド力の差

学生が就職活動を始める際、まず目にするのはテレビCMなどで馴染みのある大手・有名企業です。残念ながら、多くの中小企業は学生にとって「知らない会社」であり、最初の選択肢にすら入らないのが現実です。

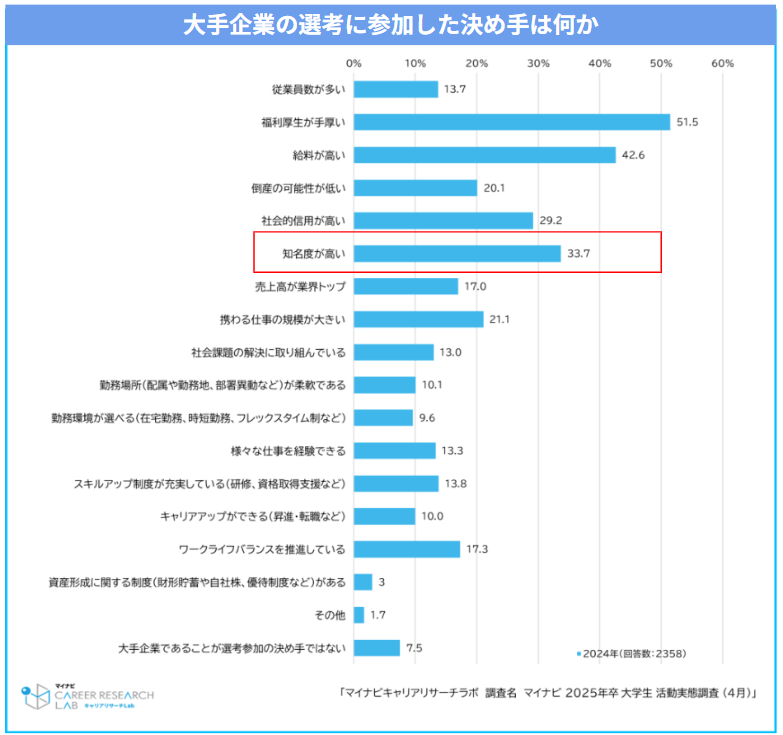

マイナビのデータを見ても「知名度が高い」は選考参加の決め手に大きく関与していることが分かります。そのため、知名度が低い中小企業は「この会社は本当に安定しているのか?」という漠然とした不安を抱かれやすく、応募への心理的なハードルが高くなってしまいます。

壁2:大手と比較される待遇面での不利

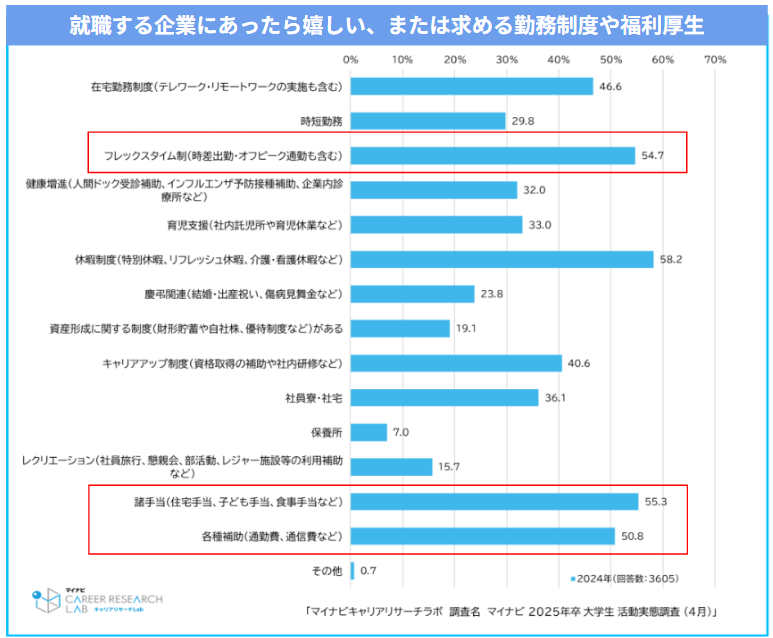

給与や福利厚生、勤務スタイルといった待遇面で、大手企業と同等の条件を提示することが難しいケースが多いのも、中小企業が新卒採用に苦戦する要因の1つです。同じく、マイナビのデータから「フレックスタイム制」「諸手当や各種補助」があったら嬉しい制度として、声があがっていることが分かります。

この結果から、学生が企業を選ぶ上で待遇を重視するのは当然であり、この点で不利な状況にあることを認識した上で、待遇以外の「魅力」をいかに伝えられるかが、中小企業の採用成功の鍵を握っています。

壁3:採用にかけられるリソース(予算・人手)の限界

大手企業のように潤沢な採用予算や人員を確保できないのも、中小企業が直面する大きな課題です。人事担当者が他業務と兼任している「一人人事」であることも珍しくありません。求人広告への出稿や大規模な説明会の開催には多額のコストがかかるため、費用対効果を常に意識した、効率的な採用戦略が求められます。

採用コストを削減するためのポイントについては、こちらの記事『新卒採用のコスト相場は?削減方法と「戦略的投資」に変えるためのポイントを解説!』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

中小企業の新卒採用でよくある4つの課題

ここでは、人事担当者からよく聞かれる4つの代表的な課題について解説します。

課題1:母集団形成がうまくいかない

最も多くの企業が直面するのが、そもそも学生からの応募が集まらない「母集団形成」の課題です。大手ナビサイトに求人情報を掲載しても、無数の企業の中に埋もれてしまい、学生の目に留まりません。結果として、十分な数のエントリーが集まらず、選考に進む前に採用活動が停滞してしまうケースは少なくありません。

母集団形成をするうえで、効率的な方法と成功率を上げるコツについては、こちらの記事『母集団形成とは?採用成功までのステップと具体的な採用手法を解説【中小企業向け】』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

課題2:求める人材からの応募がない

たとえ応募があったとしても、自社が本当に求めるスキルや価値観を持った学生からのエントリーが少ない、というのも大きな課題です。企業の知名度や発信する情報の不足から、学生は「どんな会社なのか」を正しく理解できず、結果としてカルチャーフィットしない学生からの応募ばかりが増えてしまうというミスマッチが生じます。

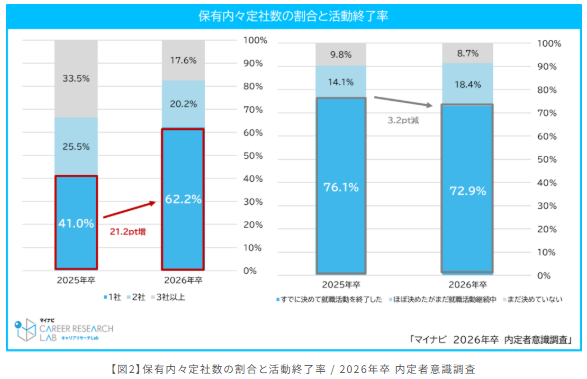

課題3:内々定社数が減少している

内々定社数が減少傾向にあるため、「複数内々定」よりも「内々定1社」で就活を終了している学生が多くなっています。このことから、幅広い業界や企業をたくさん見るのではなく、企業選定の段階から絞り込んで、その中から選ぶという傾向が強まっていることが分かります。

マイナビのデータからも、「複数内々定」よりも「内々定1社」の学生のほうが活動終了の割合が高いことが分かります。そのため、候補企業として認知してもらい、少ない検討枠の中に自社が入るハードルは上がっているといえます。

課題4:入社後のミスマッチと早期離職

採用に成功したとしても、入社後に「こんなはずじゃなかった」と社員が感じてしまい、早期離職に繋がってしまう課題です。採用段階での相互理解が不十分なまま入社すると、企業のカルチャーや実際の業務内容とのギャップが生まれ、時間とコストをかけて採用・育成した人材を失うという、最も避けたい事態に陥ります。

採用後のミスマッチを防ぐためのポイントについては、こちらの記事『採用のミスマッチとは?よくある発生原因や具体的な対策方法を紹介【中小企業向け】』で解説しておりますので、ぜひご覧ください。

中小企業が新卒採用を成功させるための8つの戦略

ここでは、中小企業が実践すべき8つの採用戦略を解説します。これらは、大手企業を模倣するのではなく、中小企業ならではの強みを活かすための考え方です。

戦略1:採用ターゲット(ペルソナ)を明確に定義する

採用ターゲット(ペルソナ)を明確に定義することは、採用成功を目指すうえで重要な戦略です。「優秀な学生」という曖昧な基準ではなく、「自社で活躍できる、たった一人の人物像」を具体的に定義することから始めましょう。ターゲットを絞り込むことで、誰に、何を、どう伝えるべきかという、その後の採用活動全ての軸が定まります。

採用ペルソナの設定方法とメリットについては、こちらの記事『採用ペルソナとは?理想の人材を効率的に獲得する要件設定について解説』を参考に設定してみてください。

戦略2:大手にはない自社の「魅力」を言語化する

給与や知名度で戦う必要はありません。中小企業には、大手にはない独自の魅力が必ずあります。「若手でも大きな裁量権を持って挑戦できる」「社長や経営陣との距離が近い」「ニッチな分野でトップシェアを誇る技術力がある」など、学生の心に響く自社の強みを言語化し、一貫して伝え続けることが重要です。

自社の魅力を効果的に伝えるためには「採用メッセージ」を訴求することが重要です。採用メッセージを設定するコツやメリットについては、こちらの記事『採用メッセージとは?Z世代に刺さる新卒採用メッセージの作り方と効果を解説!』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

戦略3:経営陣を巻き込み、全社で採用活動を行う

中小企業において、最高の採用担当者は社長や経営陣です。経営者が自らの言葉で会社のビジョンや事業への想いを語ることは、どんな求人広告よりも学生の心を動かします。採用を人事だけの仕事にせず、経営マターとして全社を巻き込むことで、候補者への魅力付けは格段に強力になります。現場の社員にも協力してもらい、リアルな働き方を伝えてもらうことも有効です。

戦略4:採用サイトやSNSで、積極的に情報発信する

応募を「待つ」だけでは、学生は自社を見つけてくれません。自社の採用サイトや、X(旧Twitter)、InstagramといったSNSを活用し、会社の日常や社員のインタビュー、事業の進捗などを継続的に発信しましょう。すぐに結果が出なくても、地道な情報発信を続けることが、未来の候補者との接点を生み、企業のファンを育てることに繋がります。

戦略5:候補者体験(CX)を向上させ、ファンにする

候補者は「選ばれる側」であると同時に、自社を評価する「お客様」でもあります。応募から内定までの一連の体験(候補者体験)を丁寧に行いましょう。スピーディーで誠実な連絡、一人ひとりに向き合った丁寧な面接など、「この会社は自分を大切にしてくれている」と感じてもらうことができれば、たとえ縁がなかったとしても、候補者は自社のファンになってくれる可能性があります。

戦略6:内定者フォローを手厚く行い、辞退を防ぐ

せっかく内定を出しても、辞退されてしまっては元も子もありません。特に中小企業では、内定から入社までの期間、学生の不安を払拭するための手厚いフォローが不可欠です。定期的な連絡はもちろん、社員との懇親会や内定者向けの研修などを企画し、入社へのモチベーションを維持してもらう努力を続けましょう。

内定者フォローの1つとして、座談会の開催が有効です。開催方法や押さえておきたいポイントについては、こちらの記事『座談会とは?メリットや具体的な開催方法、質問例について紹介』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

戦略7:採用ピッチ資料で、会社のリアルを伝える

口頭での説明だけでは、会社の魅力は十分に伝わりません。事業内容やビジョン、働く仲間、カルチャー、そして今後の課題までを網羅した「採用ピッチ資料」を作成し、候補者に公開しましょう。良い面だけでなく、会社の課題もオープンにすることで、候補者の信頼を得て、入社後のミスマッチを防ぐことができます。

採用ピッチ資料の作り方や事例は、こちらの記事『【完全版】採用ピッチ資料とは?|盛り込むべき全項目と作り方、参考事例を解説!』をぜひ参考にしてください。

戦略8:入社後の活躍までを見据えた育成体制を整える

中小企業への入社を決める学生は、「成長できる環境」を強く求めています。「入社後は、こんな研修やサポート体制があるから大丈夫」という、具体的な育成プランを提示できることは、学生にとって大きな安心材料となります。採用活動の段階から、入社後の活躍までをストーリーとして語れることが、採用の説得力を高めます。

中小企業におすすめの採用手法5選と活用ポイント

戦略を理解した上で、それを実行するための具体的な採用手法(戦術)をご紹介します。近年ではオンラインでの選考も一般化しており、地方の学生にもアプローチしやすくなっています。

ダイレクトリクルーティング(スカウト)

企業の知名度に左右されず、自社が「会いたい」と思う学生に直接アプローチできる「攻め」の採用手法です。学生のプロフィールを読み込み、一人ひとりに合わせたスカウトメールを送ることで、大手ナビサイトでは出会えない優秀な学生との接点を持つことができます。特に、自社の魅力やビジョンに共感してくれる学生をピンポイントで探したい中小企業に最適な手法です。

ダイレクトリクルーティングシステムのメリットやおすすめ媒体については、こちらの記事『新卒スカウトサービスのメリットとは?特徴やおすすめ媒体もご紹介!』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

人材紹介(エージェント)

採用のプロであるエージェントが、自社にマッチした学生を紹介してくれるサービスです。採用成功まで費用が発生しない「成功報酬型」が一般的で、採用工数を大幅に削減できるメリットがあります。重要なのは、エージェントに任せきりにせず、自社の魅力を熱意を持って伝え、紹介の精度を高めるための密な連携を行うことです。

リファラル採用

社員の友人・知人を紹介してもらうリファラル採用は、採用コストを大幅に抑えられ、カルチャーフィットした人材と出会いやすいのが大きなメリットです。成功の鍵は、社員が協力しやすい「仕組み」を整えること。魅力的なインセンティブ制度の設計や、友人に送りやすい会社紹介資料の準備など、全社で取り組む文化を醸成することが重要です。

リファラル採用の効果的な運用方法や注意すべきポイントについては、こちらの記事『【人事向け】リファラル採用でも落ちる?社員との関係を壊さない伝え方を解説』をご覧ください。

合同説明会・採用イベント

多くの学生と一度に直接コミュニケーションを取れる合同説明会やイベントは、企業の知名度を向上させる良い機会です。大手企業と同じ大規模イベントに出展するだけでなく、地方開催のイベントや、業界・職種に特化した小規模なイベントに参加することで、ターゲット学生と効率的に出会える可能性が高まります。

長期インターンシップ

学生に実際の業務を体験してもらう長期インターンシップは、スキルや人柄をじっくり見極めることができる、究極のミスマッチ防止策です。学生にとっても、企業のリアルな姿を知る良い機会となります。すぐに採用に繋がらなくても、参加した学生が自社のファンとなり、口コミを広げてくれる効果も期待できます。

まとめ

本記事では、中小企業の新卒採用が難しい理由から、それを乗り越えるための具体的な戦略や手法を解説しました。最後に、この記事の最も重要なポイントを3つ振り返ります。

- 大手企業と同じ土俵で戦わず、自社の「魅力」を言語化し、共感してくれる学生に直接届ける。

- 採用は人事だけの仕事ではない。全社員を巻き込んだ「総力戦」で挑む姿勢が成功の鍵。

- 知名度や予算に左右されにくい「攻め」の採用手法を積極的に活用する。

リソースが限られているからこそ、中小企業の採用活動には戦略が不可欠です。この記事で紹介したポイントを参考に、貴社ならではの採用戦略を構築し、未来の事業を担う素晴らしい仲間との出会いを実現させてください。

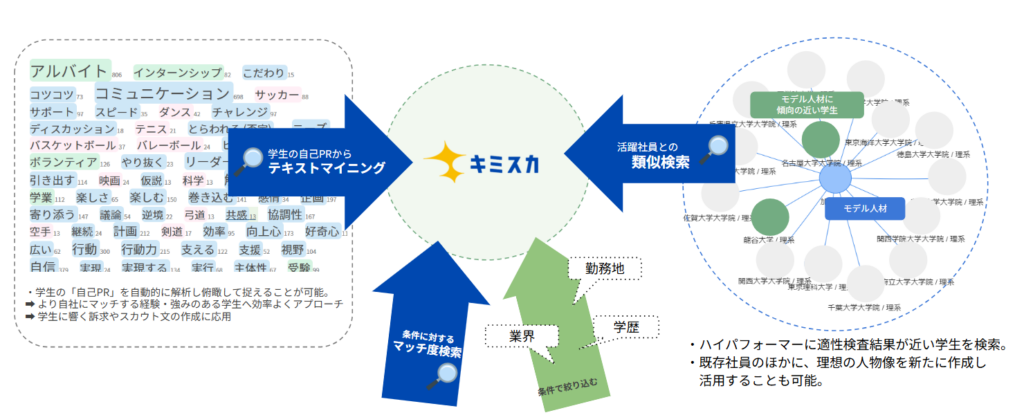

また、新卒採用でお困りでしたら、弊社が運営している「キミスカ」へお気軽にご相談ください。中小企業のご利用が多く、知名度がなくても内定承諾実績を出していただいています。

※お問い合わせはこちら