「優秀な候補者が見つかったが、給与をいくらで提示すれば良いか分からない」

「候補者の希望額が、既存社員より高くて困っている」

「社長に提示額の根拠をどう説明すれば…」

中途採用において、給与決定は人事担当者が直面する最も難しく、かつ重要な業務の一つです。給与額一つで、優秀な人材を確保できるか、社内の士気を保てるかが決まることも少なくありません。

本記事では、そんな人事担当者の悩みを解決するため、中途採用の給与決定における基本から、具体的な算出ステップ、交渉術、法的な注意点までを網羅的に解説します。この記事を読めば、自信を持って給与額を決定し、候補者や経営層にその根拠を説明できるようになるでしょう。

中途採用の給与決定における基本の仕組み

ここでは、給与の構成要素と代表的な給与形態について、それぞれの特徴を分かりやすく解説します。

給与を構成する3つの要素

一般的に、候補者に提示する年収は「基本給」「諸手当」「賞与」の3つの要素で構成されています。基本給は、年齢やスキル、役職などに応じて支払われる給与の基本となる部分です。諸手当には、通勤手当、住宅手当、役職手当、資格手当などが含まれます。賞与は、いわゆるボーナスのことで、企業の業績や個人の評価に応じて支払われるものです。オファー面談で年収額を提示する際は、これらのどの要素が含まれているのかを明確に伝えることで、候補者との認識のズレを防ぐことができます。

給与形態の種類と特徴

給与形態には、主に「月給制」と「年俸制」があります。月給制は、給与が月単位で決められている制度で、多くの日本企業で採用されています。一方、年俸制は給与が年単位で決められ、それを12分割(または14、16分割など賞与分を含む場合も)して毎月支払う制度です。年俸制は成果主義との親和性が高く、プロフェッショナル人材や管理職の採用で用いられることが多くあります。自社の給与制度がどちらの形態をとっているか、また、候補者がどちらを希望しているかを事前に確認しておくことが重要です。

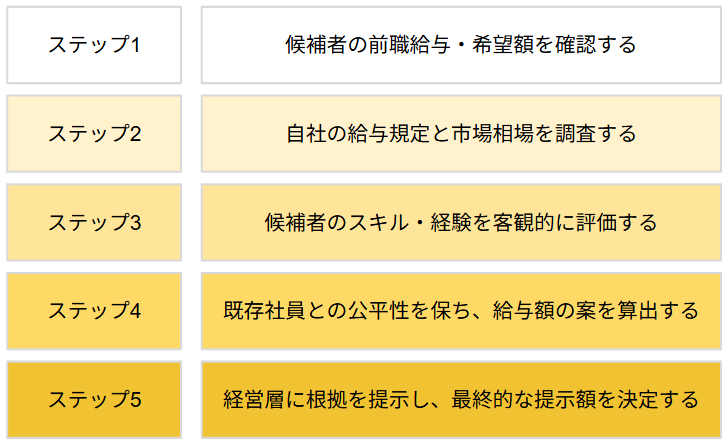

【5ステップで解説】中途採用の給与の決め方・算出プロセス

まずは、実際に給与額を決定するための具体的なプロセスを5つのステップで解説します。

ステップ1:候補者の前職給与・希望額を確認する

給与決定プロセスの第一歩は、候補者自身の情報を正確に把握することです。選考の早い段階で、候補者の「前職(現職)の給与額」と「転職にあたって希望する給与額」を必ずヒアリングしましょう。

この2つの情報は、候補者の市場価値に対する自己評価や、転職で実現したい最低ラインを知る上で不可欠なスタート地点となります。特に前職の給与は、多くの候補者が「それ以上」を期待するため、交渉のベースラインとして極めて重要です。

ステップ2:自社の給与規定と市場相場を調査する

次に、社内外の「客観的な基準」を調査します。まず、自社の就業規則や賃金規程、等級ごとの給与レンジを定めた「給与テーブル」を確認します。同時に、募集職種やエリア、求める経験年数などを軸に、競合他社や市場全体の給与相場をリサーチしましょう。

この「候補者の希望」「自社の基準」「市場の相場」という3つの情報を突き合わせることが、適切な給与額を算出するための基本となります。

ステップ3:候補者のスキル・経験を客観的に評価する

集めた情報をもとに、候補者個人の価値を客観的に評価します。候補者の希望額や前職給与が、そのスキル・経験・実績と見合っているか、市場相場から見て妥当かを判断するフェーズです。

この際、「チームマネジメント経験」「特定のツールに関する深い知見」など、自社にとって特に価値のあるスキルや経験を特定し、どのように給与に反映させるかを検討します。これにより、評価の属人性を排除し、公平性を担保します。

ステップ4:既存社員との公平性を保ち、給与額の案を算出する

ここまでの情報を統合し、具体的な給与額の草案を作成します。まず、自社の給与テーブルに候補者を当てはめ、基本となる給与レンジを特定します。その上で、市場相場、候補者のスキル評価、前職給与などを考慮して金額を調整します。

この時、同じ部署や職務内容の既存社員の給与額と必ず比較し、大きな不公平感が生まれないかを慎重に検証することが、社内の信頼関係を保つ上で極めて重要です。

ステップ5:経営層に根拠を提示し、最終的な提示額を決定する

算出した給与額の草案が固まったら、最終的な決裁者(経営層や社長)の承認を得ます。この時、なぜその金額が妥当なのか、その根拠を明確に説明できなければなりません。

「市場相場」「候補者のスキル評価と前職給与」「既存社員とのバランス」という客観的なデータをまとめた簡単な資料を用意すると、スムーズな意思決定を促せます。「この人材にこの金額を投資することで、会社にリターンが見込めます」という費用対効果の視点も、経営層を説得する上で有効です。

中途採用の給与決定で遵守すべき法律と注意点

中途採用の給与決定には、担当者が必ず遵守しなければならない法律や、トラブルを避けるための注意点が存在します。ここでは、最低限おさえておくべき3つのポイントを解説します。

最低賃金法を下回らないか

これは最も基本的なルールですが、提示する給与額が、国や都道府県が定める最低賃金額を下回ってはいけません。特に、時給や日給で給与を計算する契約形態の場合は注意が必要です。月給制の場合でも、月給を所定労働時間で割った時間あたりの金額が最低賃金を下回っていないか、必ず確認しましょう。

最低賃金を下回る合意は法律上無効となり、罰則の対象となるため、細心の注意を払う必要があります。

固定残業代(みなし残業代)の正しい運用

月給に一定時間分の残業代をあらかじめ含んで支払う「固定残業代制度」を導入している企業は多いですが、運用には注意が必要です。固定残業時間を超えて残業した分については、別途、割増賃金を支払う義務があります。

また、求人票や労働条件通知書に、①固定残業代の金額、②その金額に含まれる時間数、③固定残業時間を超えた場合は追加で割増賃金を支払う旨、を明確に記載しなければなりません。これらの運用を誤ると、労働基準監督署からの是正勧告や、未払い残業代請求のリスクが生じます。

性別による賃金格差の禁止

労働基準法第4条では、労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをすることを禁止しています。これは「男女同一賃金の原則」と呼ばれます。同じ職務内容、同じ責任、同じスキルを持つ人材であれば、性別によって給与額に差をつけてはなりません。

採用の過程においても、この原則を念頭に置き、性別ではなく、あくまで個人の能力や経験に基づいた公平な給与決定を心がけることが、企業のコンプライアンスとして強く求められます。

給与額の提示タイミングと効果的な伝え方

ここでは、候補者の入社意欲を最大限に高めるための、給与額の提示タイミングと効果的な伝え方について解説します。

給与はいつ、どのタイミングで提示すべきか

給与額を提示する最も一般的なタイミングは、最終面接に合格し、内定を通知する場面です。具体的には、「オファー面談」と呼ばれる、採用条件を説明するための面談を設定し、その場で伝えるのが最も丁寧な進め方でしょう。

最終面接の場で合格を伝え、その場で口頭で提示するケースもありますが、候補者が冷静に考える時間を与え、認識の齟齬を防ぐためにも、改めて面談の場を設けることを推奨します。選考の早い段階で聞かれた場合は「選考を通じて、ご経験やスキルを最大限に評価し、弊社規定に沿って決定します」と回答するのが無難です。

オファー面談での伝え方とオファーレターの記載例

オファー面談では、まず内定のお祝いと、候補者への期待を伝えた上で、給与額を提示します。その際、単に金額を伝えるだけでなく、「貴殿の〇〇というご経験を高く評価し、弊社の△△等級として、この給与額を提示させていただきます」のように、評価の根拠を具体的に伝えることで、候補者の納得感は大きく高まります。また、口頭での説明と合わせて、必ず「オファーレター(内定通知書兼労働条件通知書)」を書面で交付しましょう。

・ポジション、職務内容

・給与額(月給、想定年収、賞与、昇給に関する情報)

・諸手当の詳細

・勤務地、勤務時間、休日

・福利厚生

・入社予定日

知っておきたい中途採用の給与トラブル事例

給与決定プロセスを慎重に進めても、思わぬトラブルに発展するケースは少なくありません。ここでは、実際に起こりがちな給与に関するトラブルを3つの事例として紹介します。

事例1:既存社員から不満が噴出してしまう

即戦力として採用したAさんの給与を、市場価値を重視して既存社員より高い水準で設定。その情報が他の社員に伝わり、「同じ仕事をしているのになぜ給与が違うのか」という不満が噴出してしまった。

チーム全体のモチベーションが低下し、生産性にも悪影響が出てしまう可能性があるため、既存社員にも軽く採用の意図や今後の展望などを共有しておくことが重要です。

事例2:認識齟齬で内定辞退・早期離職になってしまう

オファー面談で提示した年収額を、人事担当者が誤って「賞与を含まない金額」で月給換算し、初任給を支払ってしまった。候補者は賞与込みの年収額で月給が計算されると認識しており、初任給の低さに不信感を抱き、早期離職を検討する事態となった。

場合によっては、求人票に詐称があったと企業の信頼、評判を落としかねません。候補者へ提示する前に、求人票は最新か・伝え方に齟齬はないかを確認しておくことが重要です。

中途採用者の早期離職やミスマッチが起こる原因や対策については、こちらの記事『中途採用者が「一年で退職」する理由は?原因特定と早期離職を防ぐ具体的対策を解説します!』でも解説しておりますので、合わせてご覧ください!

事例3:一度決めると基本的に減給はできない

面接での自己PRが良く、今までの実績を見ても入社後の活躍が期待できるものだったため、高い給与を提示して採用。しかし、入社後は期待したほどの成果が上がらない状況が続いている。「給与と成果が見合っていない」として、現場マネージャーから人事部に給与の見直し(減給)の相談があったが…。

期待した成果が出なかった場合でも、安易な減給は法的に認められません。労働契約法には「労働条件の不利益変更の禁止」という原則があります。これは、従業員の個別の同意なく、企業が一方的に給与を引き下げることは原則としてできないというルールです。

そのため、採用時に決定する給与額は、長期的な視点を持った極めて重要な経営判断であると理解し、慎重に決定する必要があります。

中途採用の給与トラブルを回避するためにやるべきこと

前述のようなトラブルは、いくつかの重要なポイントを事前に押さえておくことで回避できます。ここでは、給与トラブルを防ぐためにやるべきことをご紹介します。

既存社員への丁寧な説明とフォロー

既存社員より高い給与で中途採用者を受け入れる場合は、既存社員への丁寧な説明とフォローが不可欠です。長く会社に貢献してくれている社員からすると「なぜ入ったばかりの人が、自分より良い待遇なのか」ともどかしさを感じることもあるでしょう。

例えば、「今回採用する人材は、我々が持たない特別なスキルを持っており、会社の成長に大きく貢献してくれる」「皆さんの給与も、会社の成長に合わせてしっかりと見直していく」といったメッセージを伝え、評価制度の透明性を確保することで、不公平感を和らげることができます。

書面での明確な条件提示を徹底する

口頭での約束は、「言った・言わない」のトラブルの元です。給与額はもちろん、その構成(基本給、手当、賞与)、固定残業代の有無、昇給・昇格の基準など、労働条件に関するすべての事項は、必ず「オファーレター(労働条件通知書)」などの書面に明記して交付しましょう。双方で書面の内容を確認し、合意の上で雇用契約を結ぶことが、認識の齟齬を防ぐ最も確実な方法です。

曖昧な期待を持たせる発言は避ける

候補者の入社意欲を高めたいあまり、「すぐに昇給できる」「来年にはリーダーになれる」といった、確約できない安易な発言は絶対に避けましょう。昇給や昇格の可能性がある場合は、その判断基準となる「評価制度」や具体的な目標を客観的に説明するに留め、過度な期待を抱かせないコミュニケーションを心がけることが、入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを防ぎます。

まとめ:適切な給与決定で、企業と候補者の良い関係を築こう

本記事では、中途採用における給与の決め方について、具体的な算出プロセスから交渉術、トラブル回避策、法的な注意点までを網羅的に解説しました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。