「面接官によって評価がバラバラで、誰を採用すべきか決めきれない‥」

「せっかく採用したのに、社風に合わず早期に離職してしまった‥」

というお悩みはございませんか?

その原因は、自社に合った「採用基準」が明確になっていないことにあるかもしれません。

この記事では、採用基準の重要性から、多忙な人事担当者でも実践できる具体的な作り方、すぐに使える評価項目一覧、作成後の活用方法・候補者の判断方法を網羅的に解説します。採用基準を正しく設定することで、採用ミスマッチを未然に防ぎ採用の効率化につなげましょう。

採用基準とは?なぜ重要なのか

採用活動を始めるにあたり、まず押さえておきたいのが採用基準を設ける目的と、その基本的な考え方です。

まずは、採用基準とは何か、そしてなぜ多くの企業でその重要性が求められているのかを解説します。

1. 採用基準とは

採用基準を定める上で大前提となるのは、厚生労働省が示す「公正な採用選考の基本」です。これには、

- 応募者の基本的人権を尊重すること

- 応募者の適性・能力に基づいた基準により行うこと

の2点が基本的な考え方として挙げられています。

この原則に基づき採用基準を設けることで、面接官個人の感覚や主観に頼ることなく、自社が本当に必要とする人材を、一貫性を持って見極めることが可能になります。

2. 採用基準がないことによるデメリット

もし採用基準が曖昧なまま選考を進めると、さまざまなデメリットが生じる可能性があります。最も大きな問題は、面接官の主観や好みで評価が左右され、評価に一貫性がなくなることです。これにより、本来採用すべき人材を見送ってしまったり、逆に採用後に「こんなはずではなかった」という採用ミスマッチが起こりやすくなります。

ミスマッチは早期離職に直結し、人材採用や教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、既存社員の負担増にも繋がるため、企業にとって大きな損失となります。

採用基準を設けることで得られる3つのメリット

明確な採用基準を設けることは、単にデメリットを回避するだけでなく、企業に多くのメリットをもたらします。ここでは、採用基準がもたらす代表的な3つのメリットをご紹介します。

1. ミスマッチを防止できる

採用基準を設ける最大のメリットは、採用におけるミスマッチを大幅に減らせる点です。自社が求めるスキルや価値観を事前に言語化しておくことで、その基準に合致する人材を的確に見極めることができます。これにより、「スキルは高いけれど社風に合わない」「人柄は良いが、求める業務遂行能力が足りない」といった入社後のギャップを防止します。そのため、定着率が向上し、長期的に会社へ貢献してくれる人材の獲得が期待できます。

採用ミスマッチが起こる要因や対策方法については、こちらの記事『採用のミスマッチとは?よくある発生原因や具体的な対策方法を紹介』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

2. 面接官による評価のブレがなくなる

面接官による評価のブレがなくなることも大きなメリットです。採用基準は、面接官全員が共有する「客観的な評価軸」として機能します。特に、複数の面接官が選考に関わる場合、個々の経験や価値観によって評価がブレてしまうことは少なくありません。ですが、明確な選考基準があれば、「誰が面接しても一定の品質で応募者を評価できる」状態を作ることができます。これにより、最終的な採用の意思決定もスムーズになり、より公平で納得感のある選考が実現します。

面接官による評価のブレをなくすためには、面接官マニュアルを作成して明確な基準を提示することが効果的です。詳しくは『「面接官マニュアル」とは?作り方や運用のポイントなどを解説』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

3. 採用活動の効率化につながる

採用基準が明確であれば、採用活動全体のプロセスが効率化されます。例えば、書類選考の段階では、基準に基づいてスクリーニングを行うことで、会うべき応募者を素早く絞り込むことが可能です。また、面接においても、基準に沿って質問項目を準備できるため、場当たり的な質問がなくなり、限られた時間の中で応募者の能力や適性を深く掘り下げることができます。結果として、人事担当者の工数削減にも繋がります。

採用基準を構成する3つの要素

採用基準を作成する際、やみくもに項目を洗い出すのではなく、大きく3つの要素に分解して考えると、バランスの取れた基準を作ることができます。

1. スキル・経験(Can)

「Can」は、応募学生が「何ができるか」という、現時点で保有している能力や知識を指します。新卒採用の場合、職務経験はありませんが、学生時代の経験からその片鱗を見ることができます。とはいえ、これらはあくまで学生レベルのスキルです。新卒採用においては、この「Can」だけで合否を判断するのではなく、人柄やポテンシャルを評価するための参考情報と捉えるのが良いでしょう。

▼具体例:ゼミでの研究内容、プログラミングの学習経験、語学力(TOEICなど)、アルバイト経験、サークル活動での役割など

2. 人柄・スタンス(Will)

「Will」は、応募学生が「何をやりたいか」という、仕事への意欲や価値観、人間性を指します。これは、社会人経験がない新卒採用において、最も重要視される要素の一つです。入社後の成長意欲や、社風に合うか(カルチャーフィット)に直結するため、しっかりと見極める必要があります。

▼具体例:協調性、主体性、学習意欲、誠実さなど

3. ポテンシャル(Potential)

「Potential」は、応募学生が「将来どうなれるか」という、潜在的な成長可能性を指します。「Will」と並び、まさに新卒採用の合否を分ける、中心的な判断材料となります。現時点でのスキルよりも、入社後にどれだけ成長し、活躍してくれるかの素養があるかを見極めることが重要です。

▼具体例:論理的思考力、学習能力の高さ、ストレス耐性、柔軟性など

4. 行動特性で評価する「コンピテンシー」の視点

「協調性」や「主体性」といった人柄・スタンスの項目は、どうしても評価が抽象的になり、面接官の主観に左右されがちです。そこで、評価の客観性を高めるために取り入れたいのが「コンピテンシー」という考え方です。

コンピテンシーとは、自社で高い成果を上げている人材(ハイパフォーマー)に共通する「行動特性」を指します。例えば、「主体性」という選考基準を設ける場合、それを「指示を待たずに自ら課題を見つける」「解決策を立案し、周囲を巻き込んで実行する」といった具体的な行動レベルまで落とし込んで定義します。これにより、面接官は「サークル活動において、あなたが自ら課題を見つけて解決した経験はありますか?」といった具体的な質問を通じて、学生の行動特性を客観的に判断できるようになります。

【4ステップ】採用基準の具体的な決め方・作り方

ここからは、実際に自社の採用基準を明確化していくための具体的な手順を4つのステップで解説します。

STEP1:経営層や現場社員へのヒアリング

最初にすべきことは、社内の関係者から幅広く情報を集めることです。まずは経営層に、会社の中長期的なビジョンや事業戦略、今後の組織に必要な人材要件についてヒアリングします。次に、配属予定先の部署で活躍している社員(ハイパフォーマー)や、その上司である現場の管理職に話を聞きましょう。

「どのような特性を持つ人材が成果を出しているか」「逆に、どのようなタイプだと活躍が難しいか」といった現場の生の声を集めることが、実態に即した選考基準を作る上で不可欠です。

STEP2:求める人物像(ペルソナ)を明確にする

ヒアリングで集めた情報を基に、採用したい人物像(ペルソナ)を具体的に描き出します。ペルソナは、評価項目を洗い出すための土台となります。その際、「Must(必須条件)」「Want(歓迎条件)」「Negative(懸念事項)」の3つのレベルに分けて整理すると、より明確になります。

例えば、「Must:自走して業務を進められる」「Want:チームを巻き込んだ経験がある」「Negative:環境の変化を嫌う」のように、求めるレベル感を具体化していきましょう。より具体的な設定方法については、こちらの記事『採用ペルソナとは?理想の人材を効率的に獲得する要件設定について解説』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

STEP3:評価項目を洗い出し、言語化する

ペルソナが固まったら、それを評価可能な具体的な「項目」に分解していきます。この段階では、後の章で紹介する「評価項目一覧」も参考にしながら、自社に必要な項目を洗い出しましょう。重要なのは、抽象的な言葉で終わらせないことです。「主体性」という項目を立てるなら、「指示を待たず、自ら課題を発見し、解決策を提案・実行できる」のように、誰が読んでも同じように解釈できるレベルまで具体的に言語化する作業が求められます。

STEP4:評価基準と評価方法を具体的に定める

最後に、洗い出した評価項目をどのように評価するか、具体的な選考基準を定めます。一般的には、「5:非常に優れている」「4:優れている」「3:標準」「2:やや不足」「1:不足」といった5段階評価などがよく用いられます。

この時、各段階がどのような状態なのかを定義しておくことが重要です。例えば「3:標準」であれば「指示された業務は問題なく遂行できる」レベル、といったように定義することで、面接官の評価のズレを最小限に抑えることができます。

【補足】中途採用との考え方の違い

新卒採用と中途採用では、評価すべき点が大きく変わってきます。それぞれの違いを理解し、ターゲットに合わせた選考基準を設定することが、採用成功の鍵となります。

新卒採用:ポテンシャルやスタンスを重視

新卒採用では、実務経験がないことが前提となるため、現時点でのスキルよりも将来性、つまり「ポテンシャル」を重視する傾向にあります。学習意欲の高さ、素直さ、ストレス耐性、論理的思考力といった、入社後に成長できる素養があるかを見極めることが重要です。また、自社の企業文化や価値観にマッチするかという「カルチャーフィット」の観点も、長期的な活躍を期待する上で欠かせない評価項目となるでしょう。

新卒採用でポテンシャルやカルチャーフィットを見極めるためには、面接時に新卒採用基準に基づいた質問をすることが重要です。詳しくは「【新卒採用の面接質問例】成功に導く質問集と本音を引き出すポイントとは?」で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

中途採用:即戦力となるスキルや経験を重視

一方、中途採用では、特定のポジションで即戦力として活躍してもらうことが期待されるため、専門的なスキルや実務経験が最も重要な評価項目となります。募集職種で求められる業務を遂行できるか、求職者が過去にどのような実績を上げてきたかを具体的に確認する必要があります。ただし、スキルだけを重視すると、ミスマッチのリスクも高まります。そのため、スキルとカルチャーフィットの両面をバランス良く評価する視点を持つことが大切です。

中途面接の質問例については、こちらの記事「中途採用面接の成功戦略!即戦力を見極める質問事項とNG行動を徹底解説」で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

採用基準に盛り込むべき評価項目の一覧

ここでは、採用基準を具体的に作成する際に役立つ評価項目をカテゴリ別にリストアップします。これらの項目を参考に、自社のペルソナに合わせて必要なものを取捨選択し、オリジナルの評価項目を作成してみてください。

スキル・知識の評価項目例

スキルや知識は、業務を遂行する上で直接的に必要となる能力です。特に中途採用や専門職の採用で重要視されます。 業務によって異なりますが、一例はこちらです。

- 論理的思考力:物事を体系的に整理し、筋道を立てて考えられるか

- 課題解決能力:現状の課題を正しく認識し、解決策を立案・実行できるか

- PCスキル:Word、Excel、PowerPointなどを業務レベルで使えるか

- 専門知識:募集職種に関する専門的な知識や資格を有しているか

- 語学力:業務に必要な言語でのコミュニケーションが可能か

人柄・スタンスの評価項目例

人柄やスタンスは、個人の資質や仕事への向き合い方を示すもので、特に新卒採用やカルチャーフィットを重視する場合に重要な項目となります。

- 協調性:チームメンバーと協力し、目標達成に向けて行動できるか

- 主体性:指示待ちでなく、自らやるべきことを見つけて行動できるか

- 学習意欲:新しい知識やスキルを積極的に学び、自己成長しようとする姿勢があるか

- ストレス耐性:プレッシャーのかかる状況でも、冷静に対応し業務を遂行できるか

- 誠実さ:ルールや約束を守り、真摯な態度で業務に取り組めるか

注意!適切ではない採用基準の特徴

せっかく採用基準を設けても、その内容が不適切では逆効果になりかねません。ここでは、採用基準を設定する上での注意点として、採用活動の失敗に繋がりがちな「適切ではない採用基準」の特徴を解説します。

1. 基準が抽象的で、解釈が分かれる

最も陥りやすい失敗が、基準が抽象的になってしまうことです。「コミュニケーション能力が高い」「リーダーシップがある」といった言葉は、一見もっともらしいですが、人によって解釈が大きく異なります。これでは評価のブレを防ぐことはできません。面接官の誰もが同じ情景を思い浮かべられるレベルまで、「主体性=指示を待たずに自ら課題を見つけ、行動できる」のように、具体的な行動に落とし込んで定義することが不可欠です。

2. 求める基準が高すぎる・多すぎる

優秀な人材を求めるあまり、基準を高く設定しすぎたり、求める項目を増やしすぎたりするケースも注意が必要です。非現実的な基準を設定してしまうと、該当する採用候補者がほとんど現れず、採用活動そのものが立ち行かなくなってしまいます。

特に中小企業の場合、市場における自社の立ち位置を客観的に把握し、本当に必要な条件は何かを絞り込む視点が重要です。「あったら嬉しい(Want)」条件ばかりを追い求めず、まずは「なくては困る(Must)」条件を確実に満たす人材の採用を目指しましょう。

3. 自社の魅力や実態と乖離している

設定した採用基準が、自社の文化や労働条件、提供できるキャリアパスといった実態と乖離している場合も問題です。例えば、安定志向の人材を求める基準を掲げているにもかかわらず、社内は変化の激しいベンチャー気質であったりすると、入社後にミスマッチが生じます。

採用基準は、応募者を評価するだけでなく、自社がどのような企業であるかを応募者に伝えるメッセージでもあります。自社のありのままの姿と一致した基準を設定することが、双方にとっての不幸を防ぎます。

4. 法令やコンプライアンスに反している

採用選考では、応募者の適性や能力とは関係のない事柄で採否を判断してはならないと法律で定められています。無意識のうちに不適切な項目を基準に含めてしまうと、企業の社会的信用を失うだけでなく、法的な問題に発展するリスクもあります。厚生労働省が示す「公正な採用選考の基本」の考え方に基づき、採用基準を設定しましょう。

▼採用基準を設定する際に配慮すべきこと

引用:公正な採用選考の基本(3)採用選考時に配慮すべき事項

<a.本人に責任のない事項の把握>:家族や生活環境に関わること

<b.本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握> :宗教や思想、人生観など

採用基準に基づいた判断方法とは?

ここでは、各選考フェーズにおいて、策定した採用基準をどのように活用して候補者を判断していくのかを解説します。

1.【書類選考】基準に基づき、会うべき候補者を絞り込む

書類選考の目的は、採用基準の「Must(必須条件)」を満たしているかを見極め、面接に進むべき候補者を効率的に絞り込むことです。

まず、履歴書やエントリーシートから確認できるスキル、経験、資格などが「Must」条件と合致しているかをチェックリストのように確認します。この段階で基準を厳格に適用することで、その後の面接の時間を、より可能性の高い候補者に集中させることができます。ここではまだ人柄などを深く判断せず、あくまで基準に沿って客観的にスクリーニングを行いましょう。

2.【面接】対話を通じて、人物像の解像度を高める

面接は、書類だけでは分からない人柄(Will)やポテンシャル(Potential)など、人物像の解像度を上げるための最も重要な場です。面接官の主観的な印象に頼るのではなく、採用基準の各項目(例:「主体性」)について、具体的な行動特性を問う質問(例:「学生時代に、あなたが自ら課題を見つけて解決した経験を教えてください」)を投げかけましょう。

候補者からの回答を評価シートに記録し、事前に定めた採用基準と照らし合わせることで、評価のブレを防ぎます。面接後には評価者同士で会議を開き、「なぜその評価なのか」を事実ベースですり合わせることで、より公平な判断が可能になります。

なお、面接での具体的な質問の作り方や進め方については、こちらの記事『【新卒採用の面接質問例】成功に導く質問集と本音を引き出すポイントとは?』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

3.【適性検査】客観的なデータで、評価の補助線とする

面接で評価しきれない内面的な特性や潜在的な能力を把握するために、適性検査は有効なツールです。ただし、検査結果だけで合否を決めるのではなく、あくまで評価の「補助線」として活用しましょう。例えば、以下のような使い方が有効です。

- 面接での仮説を検証する:面接で感じた「ストレス耐性が高そう」といった印象を、客観的なデータで裏付ける。

- 見えなかった特性を発見する:「慎重さ」や「革新性」など、対話だけでは分かりにくい傾向を把握し、多角的な評価につなげる。

このように、面接での評価と適性検査のデータを組み合わせることで、候補者の人物像をより深く、立体的に理解することができます。

4.【最終判断】すべての選考結果を統合し、採用を決定する

最終判断では、これまでの選考フェーズで得られたすべての情報を統合して、総合的に評価します。

- 書類選考や面接、適性検査の結果を一覧化する。

- 候補者が「Must(必須条件)」をすべて満たしていることを再確認する。

- その上で、「Want(歓迎条件)」をより多く満たしているか、カルチャーフィットはどうか、といった観点から候補者を比較検討する。

複数の視点からの情報を組み合わせることで、一貫性があり、納得感の高い採用決定につながります。

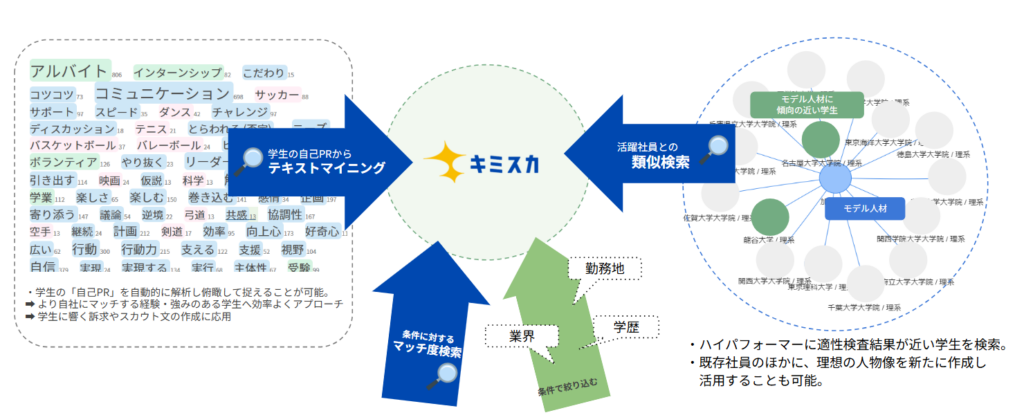

客観的な採用基準の運用なら「キミスカ」の活用もおすすめ!

ここまで採用基準の重要性や作り方を解説してきましたが、特に「人柄」や「ポテンシャル」といった内面的な要素を客観的に評価することに難しさを感じる方も多いでしょう。そのような課題を解決する一つの方法として、ダイレクトリクルーティングサービス「キミスカ」の活用が挙げられます。

キミスカには、学生の価値観やパーソナリティを可視化する「適性検査」の機能が備わっています。この検査結果を活用することで自社が定めた採用基準に合致する人材を、客観的なデータに基づいて探すことが可能です。採用ミスマッチの防止や採用担当者の工数削減にも繋がるため、ご興味ございましたらこちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。

※お問い合わせはこちら

採用基準に関してよくある質問

最後に、採用基準に関して人事担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

細かな疑問を解消し、より自信を持って採用活動に臨むためにお役立てください。

Q1. 採用基準は応募者に公開すべきですか?

A1. 全てを詳細に公開する必要はありませんが、基本的な「求める人物像」や「大切にしている価値観」は、求人票や採用サイト、面接の場で積極的に伝えるべきです。応募者は、自分がその会社に合っているかを判断する材料を求めています。基準の一部を公開することで、応募者自身によるセルフスクリーニングが促され、よりカルチャーフィットしやすい人材からの応募が増える効果が期待できます。

Q2. 良い採用基準が思いつきません。どうすればいいですか?

A2. ゼロから考えようとすると、難しく感じてしまうかもしれません。まずは、社内で活躍している社員(ハイパフォーマー)を数名ピックアップし、彼らの共通点を書き出してみることから始めるのがおすすめです。「どのようなスキルを持っているか」「仕事への向き合い方はどうか」「周りからどう評価されているか」などを分析することで、自社が求める人材像のヒントが見つかります。そこから基準のベースを作り、徐々に肉付けしていくと良いでしょう。

採用基準を決めるための要素として「求める人物像(ペルソナ)」の作り方も抑えておきましょう。詳しくはこちらの記事『求める人物像の作り方とは?新卒採用を成功させる戦略や事例を紹介【テンプレート付】』をご覧ください。

まとめ

本記事では、採用基準の策定と運用に関する網羅的な情報を解説しました。重要なのは、採用基準が「入社後のミスマッチをなくし、社員と会社双方を幸せにするための約束事」であると理解することです。

採用基準を作るための第一歩として、明日、現場で活躍している社員に「仕事のやりがい」について5分だけヒアリングしてみてはいかがでしょうか?その小さな声の中に、本当に大切にすべき基準のヒントが隠されているはずです。この記事が、そのヒントを見つけるための第一歩になれば幸いです。