「新卒採用をやるべきか、それとも中途採用に力を入れるべきか…」

企業の成長を左右する採用戦略。特に新卒採用に関しては、時間やコストがかかるため、本当に自社に必要なのか悩んでいる採用担当者の方も多いのではないでしょうか。

しかし、新卒採用には、未来の企業を担う人材を獲得し、組織を活性化させる力があります。この記事では、「なぜ新卒採用をやるべきなのか」という疑問に答え、新卒採用のメリットから成功させるためのポイントまで、採用担当者向けに解説します。

新卒採用の現状

近年、採用市場は売り手市場が続いており、新卒採用は激しい競争が繰り広げられています。少子高齢化による労働人口の減少も加わり、企業は優秀な人材を確保するために、これまで以上に魅力的な採用戦略が求められています。

新卒採用と中途採用の違い

新卒採用と中途採用の違いは以下の通りです。新卒採用は長期的な育成を前提としているため、短期で重要なプロジェクトを促進させたい場合は、新卒ではなく即戦力が期待できる中途採用が向いている可能性もあります。社内体制や目的に応じて、注力すべき採用を強化させましょう。

| 項目 | 新卒採用 | 中途採用 |

| 対象者 | 大学・専門学校などの卒業見込み者 | 職務経験者 |

| 重視される点 | ポテンシャル・将来性 | 即戦力・経験 |

| 教育・研修 | 長期的な育成を前提とした研修 | 即戦力としての研修 |

| 定着率 | 高い傾向がある | 比較的低い傾向がある |

| コスト | 長期的に見ると低い場合が多い | 短期的に見ると高い場合が多い |

| 入社タイミング | 大学卒業後の4月入社 | 内定承諾後3か月以内が多い |

新卒採用のメリット

新卒採用には、企業にとって様々なメリットがあります。ここでは、主なメリットを5つ紹介します。

将来の幹部候補を育成できる

新卒採用は、企業が求める人物像に合わせた人材を育成する絶好の機会です。長期的な視点で人材育成を行うことで、将来のリーダー候補や専門家を社内で育てることができるからです。

特に若い世代は、変化を恐れず既成概念に囚われない新しい視点を取り入れる柔軟性もあるため、将来の組織成長に大きく貢献する可能性が高いです。

企業の文化や理念を継承できる

新卒社員は企業の文化や理念を吸収しやすく、組織への定着率も高い傾向があります。

中途採用の場合、新しい視点で業務を遂行してくれるのはメリットですが、前職での経験に固執してしまい、文化が合わず早期退職に繋がることも考えられます。一方で、新卒採用の場合、1社目であることから会社に対して愛着を持ちやすく、企業文化の継承も期待できます。

また、このタイミングで企業文化を振り返る良い機会となり、組織全体の底上げにもつながります。

採用コストを抑えられる

新卒採用は、中途採用に比べて一人当たりの採用コストを抑えられる可能性があります。長期的な視点で見ると、育成コストを含めても新卒採用の方がコストパフォーマンスに優れる場合があります。

新卒採用は年間約45万人の就活生が一斉に活動を開始します。そのため、媒体掲載時期やイベント参加日程が固定されていることが多く、効率良く人材を確保することができるからです。企業によって採用単価はさまざまですが、新卒採用は約93万、中途採用は約103万で約10万の差があります。(参照:就活白書2020)

組織の活性化につながる

若い人材が入社することで、組織に新しい風が吹き込み、活性化につながります。既存社員にとっても若手社員の新鮮な発想や情熱は刺激となり、組織全体のモチベーション向上に発展しやすいです。

社会人としての基礎や業務を1から伝える工数はかかりますが、既存社員も若い世代が素直に頑張る姿を見て、自分の仕事への向き合い方を見直す機会にもなるのではないでしょうか。切磋琢磨しながら、良い影響を与え合える関係性構築が期待できます。

新卒採用のデメリット

ここからは、新卒採用のデメリットについて紹介します。

メリットとデメリットを理解したうえで、新卒採用への向き合い方を考えていきましょう。

ミスマッチによる早期離職のリスク

入社後に「想像と違った」と感じて早期離職につながるケースがあります。学生は社会人としての就業経験がないため、自分のキャリアや業務適性について充分理解していない可能性があるからです。企業側の情報発信不足や、選考中に間違った情報を伝えてしまうことも早期離職のリスクを引き起こします。

対策として、選考プロセスを工夫したり、企業理解を促進させることが大切です。グループディスカッションや適性検査、インターンシップなど、選考プロセスを工夫することで、学生の能力や適性をより深く理解することができます。加えて、企業の良い面だけではなく、現状抱えている課題や厳しさなどのリアルな情報を発信することで、学生の期待値とのギャップを減らすことができます。

予算と採用コストの投資

新卒採用では広報活動や媒体掲載など、各プロセスで採用コストが発生するため、充分な予算と工数を確保しておく必要があります。例えば、ナビサイトであれば掲載料が初期投資として発生し、採用イベントなどの出展は都度金額と運用リソースが必要になります。

特に、地方の中小企業や知名度の低い企業にとっては、採用コストが大きな負担になるケースも多いのではないでしょうか。人事担当が少なく、事務作業時間を含めると業務がひっ迫する時期もあるかと思います。そのため、人事部だけではなく、現場社員の力を借りてインターンシップの企画や運営、座談会を運営したり、採用手法の見直しやアウトソーシングを検討するのもおすすめです。

即戦力として成果を求めにくい

新卒社員は即戦力としてすぐに成果を出すことが難しいため、時間をかけて育成していく必要があります。アルバイトなどで就業経験がある学生は多いかと思いますが、社会人として会社で勤務をしたことがなく、社会人として必要なスキルや知識を0の状態から教育していく必要があるからです。

そのため、研修や教育体制を整えておくことが必要です。入社時の研修では企業文化や理念の理解、ビジネスマナーなど基本的なことを学んでもらうことが一般的です。その後、OJTで先輩社員と一緒に業務に慣れながら、現場での業務を進めてもらうのがスムーズな流れです。先輩社員がメンターとして新卒社員を引き続きサポートすることで、互いに良い影響を与え合い、組織の活性化にもつながります。

新卒採用で失敗しないために抑えるべきポイント

新卒採用のメリットとデメリットを理解したうえで、採用プロセスや人材育成計画に反映させていくことが重要です。ここからは、新卒採用で失敗しないために抑えるべきポイントを紹介します。

新卒採用の目的を明確にする

新卒採用をなぜやるのか、目的を明確にしておくことが大切です。中途や高卒ではなく、なぜ新卒採用をやるべきなのか、会社の現状や理念を踏まえた上で検討する必要があるからです。

「若い世代の新しい風を取り入れたい」「中途採用では採用が難しくなっているため、新卒採用で人員確保をしたい」「将来の幹部候補生を1から教育してみたい」など、理由はさまざまかと思いますが、新卒採用を実施することで叶えたいゴールを明確にしておきましょう。

採用スケジュールの作成

新卒採用を実施する目的を明確にしたら、採用スケジュールを作成して、大枠の流れを設定しましょう。

誰が(Who)・何を(What)・いつまでに(When)・どのように(How)タスクを実施するのか、具体的に落とし込んでおくことで、スケジュール通りに行動しやすくなります。認知~母集団形成を行う広報時期、説明会や面接など選考が本格化する選考時期、内定出し後のフォロー時期とそれぞれ段階が分かれているため、それぞれの時期に何をしておくべきか、具体的なタスクを洗い出してみてください。

ターゲット像を明確にする

次に、採用したいターゲット像を明確に設定しましょう。ターゲット像に合わせた採用手法や媒体を活用することで、効率的に採用活動を進めることができるためです。

例えば、活躍している若手社員に適性検査を受検してもらったり、経営陣へヒアリングすることでターゲット像の要件を抽出することができます。入社後の活躍を見据えて、今自社に必要な人材はどんな人なのかを会社全体で考えてみることが大切です。

選考プロセスの構築

採用手法を決めたら、選考プロセスを構築しましょう。内定承諾までのロードマップとして、各ステップで何をすべきかを可視化するためです。企業や採用人数によって異なりますが、一般的な選考プロセスの例をご紹介します。

| 説明会 | まとまった数の学生に対して、会社概要や特徴を伝える時間です。 選考に進むかどうかの分岐点となるので、学生が求める情報を正しく伝えることが大切です。 |

| 書類選考 | 学生の基本情報と志望動機を確認できます。 ターゲット条件によっては、学歴や専攻を重視して合否を判断する場合もあります。 |

| 適性検査 | 学生の適性や能力を客観的に評価することができます。 内面的な観点から、学生の志向性がマッチしているかを数値化することも可能です。 |

| 面接 | 回数は企業によってさまざまかと思いますが、1次面接~2次面接~最終面接の流れが主流です。 例) ・1次面接は人事担当者がコミュニケーション能力や志望動機を確認 ・2次面接は今までの経験の深掘りや配属先での適性を見据えて評価 ・最終面接では経営層が企業文化へのフィットや長期的なポテンシャルがあるかどうか?を判断 |

| 座談会 | 最終面接前や内定承諾後に座談会を入れることで、学生の不安が解消され、相互理解の良い場となります。 志望度が上がり、内定辞退を防ぐ効果もあるため、ぜひ実施してみてください。 |

内定者・入社後フォローの実施

内定承諾後、入社までの期間は適切なフォローをしましょう。内定承諾後であっても「本当にこの企業で良かったのか」「そもそも社会人としてやっていけるのだろうか」という不安が大きくなる可能性が高いためです。

例えば、内定者同士の交流を深めるために内定者懇親会を開催したり、現場社員との交流を目的に座談会を実施するのが効果的です。入社後はメンター制度を活用し、相談しやすい環境を作ってあげるのもおすすめです。

新卒採用サービス紹介

新卒採用を開始するうえで効果的な手法をご紹介します。学生は複数の手法やサービスを併用して就活を進めていることが多いため、自社にマッチするものをいくつかピックアップしてみると良いでしょう。

ナビ媒体などの就職情報サイト

ナビサイトへの掲載は、認知度を上げることが期待できます。就活媒体の中でも利用している企業・学生が最も多いためです。ナビサイトで多くの学生を採用できれば、採用コストを抑えることにもつながります。特に、母集団形成を獲得したい、採用人数が多い企業におすすめです。

合同説明会などのイベント

オンライン形式もありますが、対面で直接自社の魅力を訴求できる点がポイントです。一度に数百人との接点を見込める合同説明会では、多くの学生に自社を知ってもらうことができます。

小規模なイベントは会える学生は少ないですが、イベント中に採用したい学生と直接コミュニケーションを取ることが可能です。自社に合う規模や形式をさまざま試してみるのも良いかもしれません。

人材紹介

人材紹介は、採用コストを抑えて採用することが可能です。ターゲットに合う学生を紹介してもらい、面接などの日程調整もエージェントが対応してくれるためです。初期費用がかからず、内定承諾の時点で初めて成果報酬金額が発生する仕組みが多いです。そのため、工数だけでなく初期投資のリスクも抑えることが可能です。

ダイレクトリクルーティングシステム

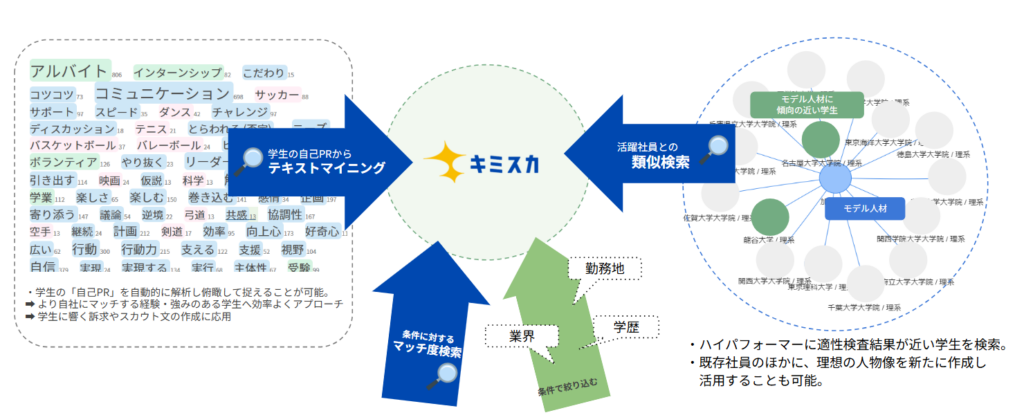

ダイレクトリクルーティングシステムの活用は、質の高い母集団形成に有効です。ターゲット学生に絞ってスカウトメールを送付できるため、効率的に会いたい学生へアプローチすることが可能だからです。

希望勤務地、大学キャンパス所在地、学歴や専攻はもちろんですが、適性検査の結果で学生の志向性を見ることもできます。採用数が少数で、ターゲット像とマッチする学生を積極的に採用したい、という場合は、ダイレクトリクルーティングシステムの活用がおすすめです。

キミスカ

弊社が運営している「キミスカ」は、就活生の3人に1人が活用するダイレクトリクルーティングシステムです。

特徴は「3種類のスカウトで効率的にアプローチ可能な点」「活躍社員の傾向を分析して、マッチングの精度を上げられる点」などがあります。ゴールド、シルバー、ノーマルスカウトの3種類スカウトがあるため、本当に会いたい学生に対してはゴールドスカウトで本気度を伝え、開封前に特別感を上乗せすることができます。一方で、ノーマルスカウトは一括で自動送信ができるため、工数を削減しながら幅広い学生に対してアプローチすることができます。

また、分析周りに強みを持つ「タレントパレット」を運営するプラスアルファコンサルティング社がグループ会社のため、高度な検索機能を活用することでマッチングの精度を上げられます。例えば、自己PR文章のテキストマイニングと、活躍社員の傾向を反映させ、類似検索をすることが可能です。そのため、今まで出会えなかった潜在層へのアプローチが実現できます。

※お問い合わせはこちら

まとめ

今回は新卒採用をなぜやるのか、メリットとデメリットに加え、失敗しないポイントと採用手法についてご紹介しました。

新卒採用を実施することで、企業文化を継承しながら将来の幹部候補生の育成ができ、組織の活性化に繋がるというメリットがあります。企業の未来を担う人材を育成するため、重要な投資としてぜひ検討してみてください。