「優秀な学生からの応募が集まらない」

「内定を出しても、価値観が合わずに辞退されてしまう」

「面接官によって評価がバラバラで、採用基準がブレている」

こうした採用活動における根深い悩みは、採用したい「人物像」が曖昧なまま、手探りで活動を進めていることが原因かもしれません。この課題を解決し、採用の精度を劇的に向上させる手法が「採用ペルソナ」の設計です。

本記事では、「ペルソナとは何か」という基本的な知識から、明日からすぐに実践できる具体的な作り方の5ステップ、そのまま使える詳細なサンプル、そして陥りがちな失敗例まで、採用ペルソナに関するノウハウを網羅的に解説します。

採用ペルソナとは

採用ペルソナを一言でまとめると、企業が採用したい人物像のことです。

ペルソナはもともとマーケティング領域で使われてきた用語で、商品・サービスを利用する顧客モデルの典型例を指しています。採用活動においては、どのような人材を採用したいのかを明確にするために、具体的な情報をまとめたものが採用ペルソナとなります。

・性別

・年齢

・居住地

・家族構成

・今までの経験(学校や前職など)

・趣味

・ライフスタイル

上記は一例ですが、新卒と中途で異なる情報が必要となる点は把握しておきたいポイントです。

「ターゲット」と「ペルソナ」の決定的な違いとは?

採用活動において混同されがちな「ターゲット」と「ペルソナ」。どちらも「求める人物像」を指す言葉ですが、その解像度と活用方法には大きな違いがあります。

端的に言えば、採用ターゲットが「条件で区切られた“集団”」であるのに対し、採用ペルソナは「価値観やストーリーを持つ“一人の個人”」を指します。

| 項目 | 採用ターゲット | 採用ペルソナ |

|---|---|---|

| 定義 | 条件に合致する集団 | 象徴的な一人の個人 |

| 表現方法 | ・年齢、学歴、スキルなどの 「スペック」の羅列 | ・価値観、悩み、ストーリーなど 「人物像」の描写 |

| 解像度 | 低い(ぼんやりしている) | 高い(くっきりしている) |

| 視点 | 企業側からの「求める条件」 | 候補者側からの「感情や動機」 |

| 目的・用途 | ・求人広告の出稿先選定など ・大まかな母集団形成 | ・心に響くスカウト文面の作成 ・面接での動機付け ・採用基準の統一 |

上記の表の通り、採用ターゲットは「20代・都内在住・営業経験3年以上」といった、あくまで属性やスキルの集合体です。これだけでは、その人々が「どんなことに悩み」「どんな言葉に心を動かされるのか」といった感情やインサイトまで想像することは困難です。

一方でペルソナは、「田中健太さん(25歳)は、個人の成績よりもチームでの達成感を重視する性格。現在の職場では評価制度に疑問を感じており、もっとチーム志向の企業で働きたいと考えている」というレベルまで、一人の人間として具体化します。

ここまで解像度を上げることで、初めて「田中さんの心に響くスカウトを送ろう」「面接ではチームワークの魅力を伝えよう」といった、相手の視点に立った具体的なコミュニケーション戦略を立てられるようになるのです。

採用ペルソナが必要とされる理由

ここでは採用ペルソナが重要と言われる2つの理由を解説します。

採用市場の変化

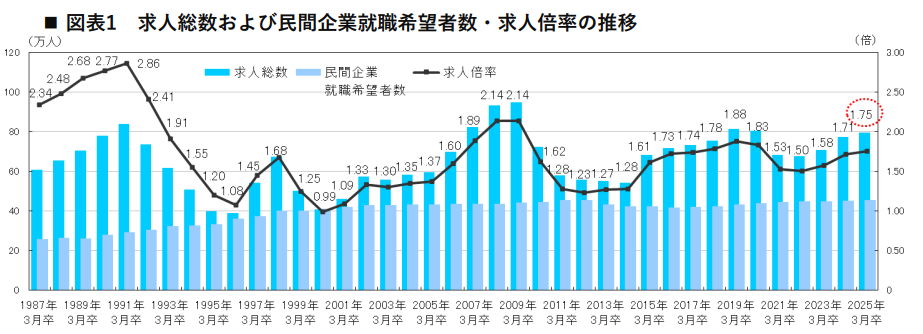

近年は労働力人口の減少に伴い、人材の獲得競争が激化しています。リクルートワークス研究所が発表した新卒採用の調査「ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)」によると、25卒の求人倍率は1.75倍という調査結果が出ています。引き続き売り手市場は継続していく見込みです。

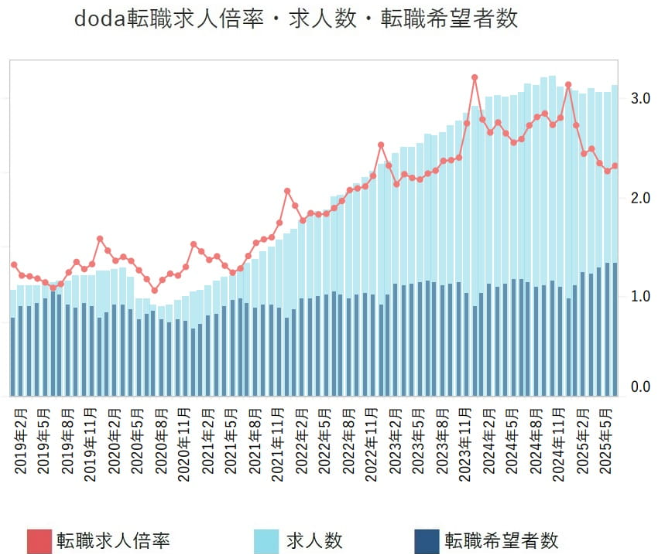

一方、中途採用は、dodaの「転職求人倍率レポート(データ)」によると2024年12月の転職求人倍率は3.15倍となっており、2024年は2.5倍以上を維持しています。

このことから、新卒・中途いずれの採用市場でも労働力人口の獲得競争が激化しており、近年は人材の確保が難しくなっていることが分かります。その点、採用ペルソナを設計すれば採用したい人材に刺さる求人を作りやすくなり、売り手市場における人材確保に役立つため、多くの企業でペルソナの設計が重要視されています。

候補者の価値観の多様化

採用市場の変化だけでなく、候補者の価値観が多様化しているのも採用ペルソナの設計が求められる理由の一つです。

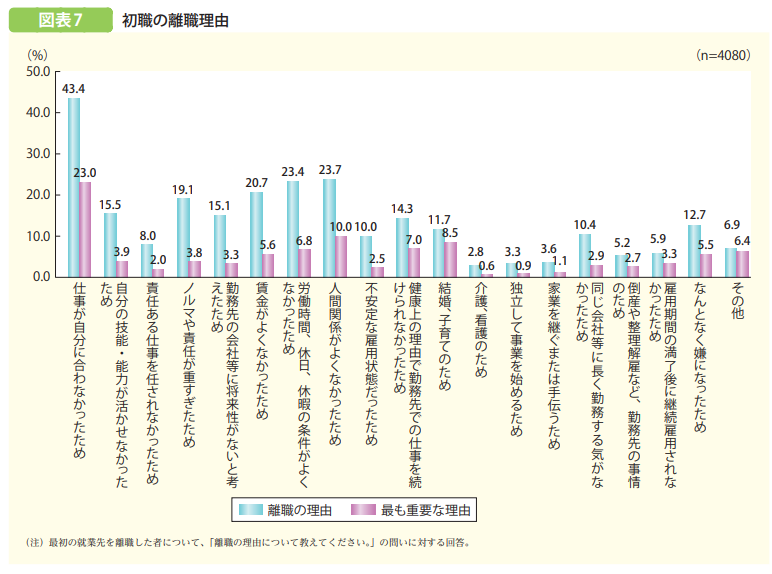

例えば、近年の離職理由として顕著なのが「入社後にミスマッチを感じたこと」です。内閣府の調査「子供・若者の意識に関する調査」では、初めての就職先を離職した理由として「仕事が自分に合わなかったため(43.4%)」が最多であり、その次に多い理由が「人間関係がよくなかったため(23.7%)」となっています。転職することのハードルが下がっている昨今、従業員はミスマッチを感じると早期離職するケースも珍しくないため、採用ミスマッチへの対策には特に注意が必要です。

せっかく採用した人材に早期離職されてしまうと、採用や教育にかけた時間的・金銭的なコストが無駄になるほか、既存社員のモチベーションが低下したり、採用活動の再開で余計なコストが発生したりといった事態につながりかねません。採用ペルソナの設計はミスマッチ防止にも役立つため、離職率・定着率を改善したい企業にとっても効果のある施策となるでしょう。

早期離職の原因や食い止めるポイントについては、こちらの記事『なぜ新卒はすぐ辞める?早期離職の理由と、定着率を高める具体的な方法を解説!』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

採用ペルソナを設計しておくメリット

ここでは採用ペルソナを設計しておく2つのメリットを紹介します。

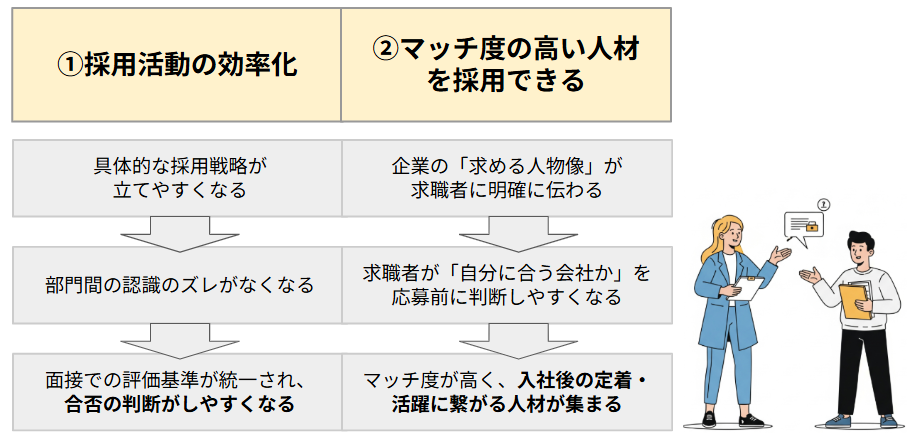

採用活動の効率化が図れる

採用ペルソナを設計するメリットの一つに、採用活動の効率化が挙げられます。特に、企業が採用したい人物像が明確になることで、具体的な採用戦略を考えやすくなるでしょう。例えば、ペルソナは細かいパーソナリティも設定できるため、「どんな情報を発信すると応募してくれるのか」「どういった手法でアプローチをすると志望度を高められるのか」など、新卒・中途の視点で考えられます。

また、新しい人材を採用する場合はさまざまな部署が関わることも珍しくありませんが、ペルソナを設計しておくことで採用したい人材の共通認識を持つことが可能です。これは、人事担当者や面接担当者、役員などとの間でミスコミュニケーションが生じるリスクを減らすことにつながります。さらに、面接では担当者によって採用基準が異なる場合もありますが、求める人物像の共通認識が軸となることで合否の判断がしやすくなるでしょう。

マッチ度の高い人材を採用できる

採用ペルソナを設計することで、マッチ度の高い人材を採用できる可能性が高まります。例えば、ペルソナを意識した求人を出すことで、求職者は「自分にマッチする会社かもしれない」というイメージを持ったうえで応募してくれるため、マッチ度の高い人材が集まりやすくなります。

また、採用するかどうかの判断のときにも、採用ペルソナが役立ちます。ペルソナ設計の際に現場や経営層から集めた意見を取り入れることで、企業の求める人物像が明確になり、自社にマッチする人材を採用しやすくなるでしょう。マッチ度の高い人材を採用することは、ミスマッチによる早期離職を防ぐことにもつながるため、離職率の改善も期待できます。

【4ステップ】採用ペルソナの設計手順

採用ペルソナは企業の人材獲得に大きなメリットをもたらしてくれますが、正しい手順を踏んでペルソナを設計することが重要です。

ここでは、採用ペルソナを設計するために欠かせない手順を、4つのステップに分けて紹介します。

1.自社の魅力・強みを整理する

採用ペルソナを設計する際は、まず自社の魅力や強みを整理することが先決です。自社について正確に把握しておかないと、自社にマッチする人物像が不明確になるほか、ペルソナに対する効果的なアプローチ方法が考えにくくなるためです。

企業の魅力・強みを考える際は、以下の切り口を参考にしてみてください。

・企業哲学・文化

・経営ビジョン

・会社の規模

・事業・サービス内容

・社風

・社員の人柄・意識

・給与・福利厚生

・オフィスや制度などの環境

これらの切り口から企業の魅力を考える場合、自社ならではの魅力を見つけ出すことが重要です。なかなか見つからない場合は、新入社員に入社の決め手となったポイントを尋ねたり、古参の社員に自社だけの魅力を聞いたりしても良いでしょう。

企業の魅力を考える際は「採用メッセージ」として訴求することが効果的です。メリットや作成方法については、こちらの記事『採用メッセージとは?Z世代に刺さる新卒採用メッセージの作り方と効果を解説!』に詳しくまとめているので、合わせてご覧ください。

2.要件を書き出す

続いて、自社でどんな人材を求めているのか、要件を書き出していきます。固定観念などがあると、ペルソナ設計の妨げになってしまう可能性もあるため、ここでは幅広い意見を集めるのがおすすめです。例えば、人事担当者だけで考えるのではなく、経営陣・現場社員へのヒアリングや、過去の採用データを活用しても良いでしょう。

また、モデルケースとなる社員がいる場合は、参考となる情報を多く得られるかもしれません。社内で活躍している社員に入社理由や就活中の話を聞いてみるほか、選考時に行った適性検査の結果を参考にするのも一つの手です。適性検査を実施してない場合は新たに受検してもらい、価値観や行動特性などを要件の参考にしてみましょう。

なお、新卒と中途それぞれの要件例を以下にまとめました。採用ペルソナを設計する際のベースにしてみてください。

・年齢

・性別

・学歴

・部活・サークル

・企業選びで重視すること

・学生時代に力を入れていたこと

・長所・短所

・強み・弱み

・年齢

・性別

・学歴

・経歴

・保有スキル

・年収

・現職・前職の業務内容

・転職理由

・転職先に求めること

このほか、具体的なペルソナを設計するために、趣味や家族構成などを要件に含めても問題ありません。次の段階で要件の優先順位をつけていくため、この段階では要件の取捨選択をせず、できるだけ多くの要件を書き出していきましょう。

3.ペルソナを作成する

ステップ1で書き出した要件をもとに、ペルソナを作成していきましょう。集めた情報が共通していたり、乖離していたりする場合もあるので、全ての要件を網羅する必要はありません。ペルソナの要件に優先順位をつける際は、以下の項目に分けて考えてみましょう。

・MUST:必須の条件

・WANT:あると望ましい条件

・BETTER:あればなお良い条件

・NEGATIVE:不要な条件

そして、ペルソナを作成する際は、以下のように該当する人がいそうな架空の人物像を作り上げてみてください。

| 新卒採用のペルソナ設計例 | |

| 年齢 | 22歳 |

| 性別 | 女性 |

| 学歴 | 国立高校~青山学院大学 |

| 部活/サークル | ボランティアサークル |

| 企業選びで重視すること | 裁量が大きく新しいことにチャレンジできる環境 |

| 学生時代に力を入れていたこと | 都市環境に関するゼミ |

| 長所・短所 | 責任感が強い・融通が効かない面もある |

| 強み・弱み | 好奇心旺盛・飽き性 |

なお、以下の記事では設計したペルソナについてまとめる「ペルソナシート」の作成方法を紹介しています。ペルソナシートに記載すべき5つの要素や実例もまとめているので、あわせて確認しておきましょう。

4.ペルソナのブラッシュアップ

設計したペルソナをすぐに活用したくなるかもしれませんが、ここではまだ仮のペルソナなのでブラッシュアップする必要があります。「自社が採用したい人物像と合致しているか」「経営陣や現場社員との認識にズレがないか」などを確認しましょう。

・採用目的からズレていないか

・求める人物像に合致しているか

・ペルソナの理想が高すぎないか

また、ペルソナに合致する人材と出会えるとは限らないため、ペルソナの設計後もブラッシュアップして少しずつ精度を高めていく必要があることは把握しておきましょう。

そして、そのペルソナを「絵に描いた餅」で終わらせないためには、出会いから入社までを一貫して設計する視点が不可欠です。ペルソナを活かしきるための「全体設計」の考え方を、以下の資料で解説します。

ペルソナを設計する際に特に重要な3つの項目

ペルソナの項目は多岐にわたりますが、中でも特に重要なのが「内面・動機」「行動特性」「求める条件」の3つです。

1. 価値観やキャリアプラン(内面・動機)

これは、その人物が「何を大切にし、どうなりたいか」という根源的な動機を理解するための項目です。ここを明確にすることで、候補者の心に響くメッセージ(採用メッセージやスカウト文面)を作成できます。

▼なぜ重要か?

給与や待遇といった条件面だけでなく、「この会社なら自分の価値観と合っている」「理想のキャリアを築けそうだ」と感じてもらうことが、入社後の活躍や定着(エンゲージメント)に繋がるからです。

▼考えるべき質問例:

- 仕事において、何を実現したいか?

- どのような働き方を理想としているか?(例:チームで協力、裁量権が大きい)

- 3年後、5年後、どのようなスキルを身につけていたいか?

- 尊敬する人物や、目標とするロールモデルはいるか?

2. 情報収集の方法(行動特性)

その人物が「普段どこで、どのように情報を得ているか」という具体的な行動を把握するための項目です。ここを理解することで、ターゲットに効率的にアプローチするための採用広報のチャネル(媒体)選定ができます。

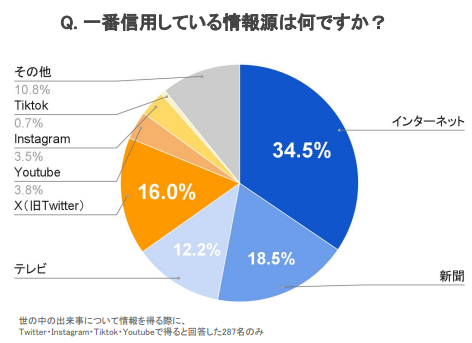

キミスカ利用学生のアンケート調査結果によると、一番信用している情報源については「インターネット」「新聞」「テレビ」が上位にランクインしていますが、次いでSNS(XやYouTube)での情報収集も年々増加傾向にあることが予想できます。

なぜ重要か?

例えば、ペルソナが「X(旧Twitter)で企業の技術ブログをチェックしている」のであれば、自社も技術ブログを書き、Xで発信することが有効なアプローチになります。ターゲットがいない場所でアピールしても、その声は届きません。

考えるべき質問例:

- 就職活動において、主にどのウェブサイトやSNSを利用しているか?

- 信頼している情報源は何か?(例:企業の公式発表、OB/OGの口コミ、第三者の評価サイト)

- どのようなオンライン/オフラインのイベントに参加することがあるか?

- 企業のどのような情報(例:社員インタビュー、事業の将来性、福利厚生)を重視して見ているか?

3. 企業選びの軸(求める条件)

これは、その人物が「どのような基準で会社を選ぶか」という具体的な判断軸を明らかにする項目です。自社の魅力とペルソナの判断軸が合致する点を訴求することで、自社を選んでもらう確率を高めます。

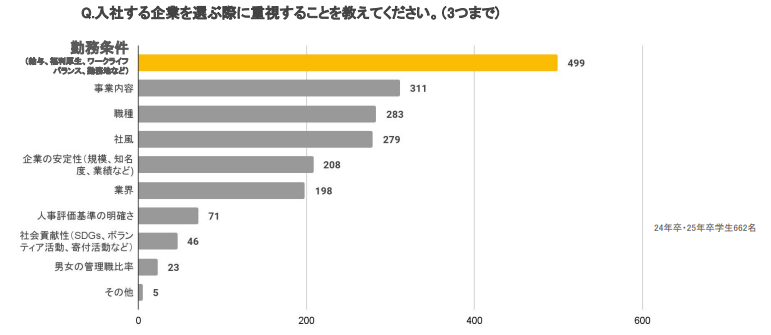

キミスカ利用学生のアンケート調査結果によると、企業選びの軸として「勤務条件」「事業内容」「職種」「社風」が上位にランクインしているため、自社の魅力を訴求する際の指標にしてみてください。

なぜ重要か?

例えば、ペルソナの企業選びの軸が「事業の社会貢献性」であるのに対し、自社が「給与の高さ」ばかりをアピールしても響きません。相手が何を求めているかを正確に理解し、それに対して自社が何を提供できるかを的確に伝えることが、採用競争で勝つための鍵となります。

考えるべき質問例:

- 給与、事業内容、企業文化、勤務地、福利厚生のうち、最も優先するものは何か?

- 企業のどのような点に魅力を感じるか?(例:安定性、成長性、社会貢献性)

- 逆に、どのような特徴を持つ企業は避けたいか?

- 入社後にどのような経験を積みたいと考えているか?

採用ペルソナを設計した後のアクション

続いて、採用ペルソナ設計後のアクションについて紹介します。丁寧に作り上げた採用ペルソナを効果的に活用するためにも、ここで紹介する内容を実践してみましょう。

社内で共有する

採用ペルソナの活用で重要なことの一つに、社内への共有が挙げられます。現場社員や経営層といった協力者はもちろん、採用活動の関係者にも共有しておくことが重要です。

例えば、面接官は人事担当者だけでなく社員や役員が行うこともあり、事前に採用ペルソナを共有しておくことで、採用したい人材の認識を合わせられます。また、リラファル採用を行っている場合は、紹介者となる社員にも共有しておくのが望ましいでしょう。

リファラル採用を運用するポイントやメリットについては、こちらの記事『【人事向け】リファラル採用でも落ちる?社員との関係を壊さない伝え方を解説』も合わせてご覧ください。

採用手法の選定

採用ペルソナが設計できたら、それに合った採用手法を選びましょう。仮に、ペルソナに合致していない採用手法をとってしまうと、求める人物像に合致した人材が応募してくれない可能性もあるため、ペルソナが最も多く存在する媒体・サービスを選ぶことが大切です。

採用手法の選定は、あくまで「全体設計」の一部です。ペルソナに響くメッセージ、選考体験、内定後フォローまで、全てを一貫させる設計手法をこの一冊にまとめました。

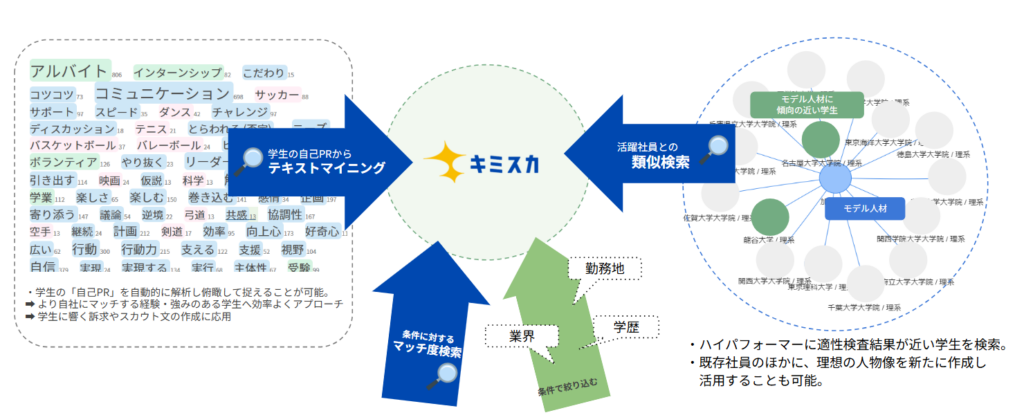

従来の求人広告や人材紹介といった手法だけでなく、近年はダイレクトリクルーティングやSNS採用など新しい手法も広まっています。なかでも、ダイレクトリクルーティングは登録している学生に対して企業側からアプローチできるのが特徴です。弊社が運営する「キミスカ」であれば、就活の軸や志向性など検索条件が100種類以上もあるため、ペルソナに合致した人材を効率よく探すことが可能です。

※お問い合わせはこちら

募集要項・スカウト文の作成

続いて、ペルソナに向けた募集要項やスカウト文を作成します。「多くの人に募集してもらおう」と、当たり障りのない内容になってしまっては、企業の求める人材には刺さらないでしょう。

求職者向けの文面を作成する際は、ペルソナの立場になって考えることがポイントです。ペルソナにとって魅力的な募集要項やスカウト文であれば、質の高い母集団を形成しやすくなります。また、企業がどのような人材を求めているのか、入社した場合にどのようなメリットが得られるのかを伝えれば、ペルソナに近い人物が多く応募してくれるでしょう。

選考プロセスの見直し

採用手法やアプローチ内容がペルソナに特化していたとしても、その後の選考でモチベーションが下がってしまうと途中辞退される可能性があります。特に近年は売り手市場であるため、企業は選ぶ立場から選ばれる立場へと変化しているのが実情です。そのため、ペルソナがどういった選考を経ることで志望度が高まっていくのかを考えておくことが欠かせません。

例えば、ペルソナに近い人物が応募しているのかどうかを確認するために、導入する適性検査を見直したり、検査結果で重視する項目を整理したりするのもおすすめです。また面接であれば、面接中の雰囲気や質問内容、応募者からの質問に対する回答など、細かいポイントまでペルソナを意識しましょう。

ペルソナの心を掴み、入社まで惹きつけ続けるための「全体設計」の技術については以下の資料も合わせてご覧ください。

採用ペルソナの注意点

最後に、採用活動にペルソナを活用する場合の注意点を3つ紹介します。「ペルソナを設計したものの、うまく活用できなかった」という企業は少なくないため、ここで紹介する注意点もしっかりと確認しておきましょう。

ペルソナに固執しすぎない

採用活動において、設計したペルソナに完璧に合致する人物を見つけることは困難です。仮にペルソナに固執しすぎてしまうと、選考通過者が少なくなって歩留率が低下したり、似たような人材ばかりが集まって多様性が損なわれたりする恐れがあります。

そこで、ペルソナを活用して採用活動を進める場合は、以下の2つも考慮しましょう。

・要件の優先順位をつけてマッチする人材の幅を広げる

・複数のペルソナを設計しておく

上記のなかで注目したいのは、「複数のペルソナを設計すること」です。一つのペルソナに絞って複数名を採用するよりも、「海外事業で活躍する人材」「新規事業の立ち上げに特化した人材」など、複数のペルソナを設計することで企業の成長につながるでしょう。

複数のペルソナや採用目標を、どうやって一つの採用戦略にまとめ上げるのか。その答えが柔軟かつ強固な「全体設計」です。複雑な採用要件を整理し、成果に繋げる手法をご覧ください。

ペルソナを細かく設定しすぎない

ペルソナは、ターゲットよりも細かく設定するのが特徴的ですが、設計が細かすぎるとペルソナに該当する人物が見つかりにくくなります。場合によっては、採用活動を進めるなかでどういった人材を採用すればいいのかわからなくなってしまうため、ペルソナを設計する際は余計な情報を省くことも大切です。

例えば、ペルソナの設計時に不要な情報として以下の要件が挙げられます。

・好きな飲み物がブラックコーヒー

・通勤に電車を利用している

・映画は邦画より洋画派

上記は一例ですが、企業の業界や募集職種によっては要件として含めても問題ない場合もあります。無関係な要件を加えることで自社にマッチした人材を逃すリスクを高めるため、ペルソナの設計時は曖昧な条件を排除して業務との関連性を意識することが肝心です。

定期的な見直しが必要

適切な採用ペルソナを設計できれば、採用活動の効率化やマッチング精度の向上などが期待できますが、採用活動にうまくはまらない場合もあります。特に、ペルソナの設計に無理があったり、時代や市場の変化によって求める人物像が変わったりするケースも少なくありません。

たとえペルソナを設計したとしても、定期的に見直す必要があることは把握しておきましょう。例えば、採用活動が終わったタイミングで設計したペルソナを評価することはもちろん、採用活動中にペルソナに合致する人物と出会えなかった場合に調整すべきかどうか検討することが大切です。

採用ペルソナは何度もPDCAサイクルを回すことで精度が高まっていくため、長期的な視点で設計・活用していきましょう。

まとめ

本記事では、採用の精度を劇的に高める「採用ペルソナ」について、その重要性から具体的な作り方、活用法、注意点までを網羅的に解説しました。

労働力人口の減少や価値観の多様化により、採用活動はますます難しくなっています。手探りの採用から脱却し、戦略的に「会いたい人材」と出会うために、採用ペルソナの設計は不可欠な施策と言えるでしょう。

- ペルソナは「個人」:単なる条件の集まり(ターゲット)ではなく、価値観やストーリーを持つ「一人の人物像」として具体化することが重要。

- 作成はデータ重視で:思い込みや理想ではなく、社員インタビューなどの客観的なデータに基づいて、具体的なステップで作成する。

- 明確なメリット:採用基準が統一され、候補者に響くメッセージが明確になることで、ミスマッチのない効率的な採用が実現する。

- 育てて活用する:一度作って終わりではなく、社内で共有し、定期的に見直すことで、ペルソナは採用活動の「生きた羅針盤」になる。

採用ペルソナの設計は、最初は手間がかかるように感じるかもしれません。しかし、一度この「ブレない軸」を確立すれば、その後の採用活動は驚くほどスムーズになります。ぜひ本記事を参考に、貴社だけの「最高の採用ペルソナ」作りに挑戦してみてください。