「面接官によって評価がバラバラで、自社に合う人材か判断しきれない」

何を聞けばいいのか分からず、候補者の魅力も引き出せない」

そんなお悩みを抱えていませんか。その原因は、全社で統一された「面接官マニュアル」がないからかもしれません。

この記事では、採用の質を劇的に向上させる面接官マニュアルの重要性から、明日から使える具体的な質問集、そして自社ですぐに実践できる作成・運用方法まで、分かりやすく解説します。この記事を読めば、採用活動の羅針盤となるマニュアル作成のすべてが分かります。

面接官マニュアルとは?

面接官マニュアルの定義と、重要視されている理由について見ていきましょう。

そもそも面接官マニュアルとは?

面接官マニュアルとは、面接の目的、流れ、評価基準、質問事項、さらには面接官としての心構えまでを明文化した社内用の手引書を指します。単なるルールブックではなく、自社が求める人材を的確に見極め、候補者からの印象を向上させるための戦略的なツールです。誰が面接官を担当しても一定の質を担保し、会社としての統一したメッセージを候補者に伝えるための羅針盤の役割を果たします。

重要視される3つの理由

面接官マニュアルが重要視される背景には、主に3つの理由があります。第一に「評価基準の統一」です。これにより面接官による評価のブレがなくなり、採用のミスマッチを防ぎます。第二に「面接の質の向上」です。候補者体験(CX)が重視される昨今、質の高い面接は企業の魅力付けに直結します。第三に「コンプライアンスの遵守」です。不適切な質問によるトラブルを未然に防ぎ、企業の信頼を守ります。

面接官マニュアルの基本!面接官の役割と心得

ここでは、マニュアルを作成する上で基本となる、面接官の役割と心構えについて解説します。

面接官の3つの役割

面接官の役割は、候補者を見極める「評価者」だけではありません。自社の魅力を伝え、入社意欲を高める「動機付け役」、そして候補者にとっての”会社の顔”となる「広報塔」という3つの重要な役割を担っています。特に中小企業では、面接官一人ひとりの振る舞いが企業全体のイメージを左右するため、これらの役割を意識することが大切です。候補者は面接官を通して、その企業で働く未来を想像します。

良い面接を実現するための心構え

良い面接を行うためには、常に公平な視点を持ち、先入観や偏見を排除する姿勢が不可欠です。また、候補者の話に真摯に耳を傾ける「傾聴」の姿勢も欠かせません。相手に敬意を払い、誠実なコミュニケーションを心がけることで、候補者も安心して本音を話せるようになります。この基本的な心構えが、候補者との信頼関係を築き、結果として的確な見極めへと繋がるのです。

面接官マニュアルに盛り込むべき面接の流れと構成

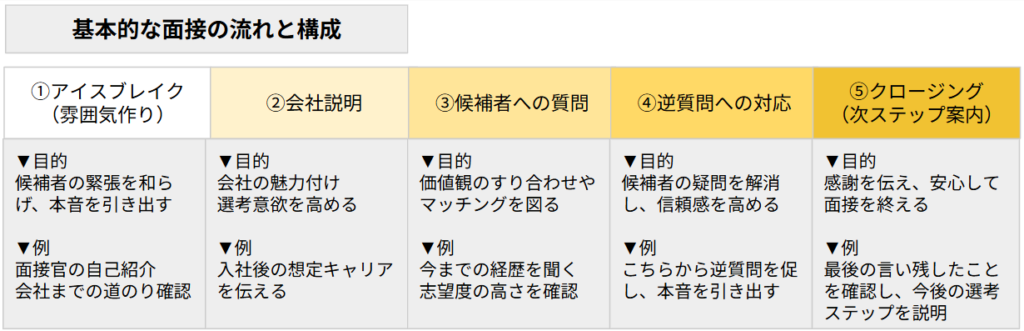

ここでは、一般的な面接の流れを5つのフェーズに分け、それぞれの目的とポイント、そして会話のイメージが掴める具体的な質問例を解説します。この構成をマニュアルの基本骨子としましょう。

アイスブレイク(場の雰囲気づくり)

面接開始してすぐは、候補者が緊張している状態で始まります。アイスブレイクは、その緊張を和らげ、候補者が本来の力を発揮できる雰囲気を作るための重要な時間です。面接官側からリードして会話を始めることで、その後のコミュニケーションが円滑になります。この数分間の配慮が、候補者の本音を引き出すための土台となることを覚えておきましょう。

【会話例】

- 「本日はお越しいただきありがとうございます。迷わず来られましたか?」

- 「オンラインでのご参加ありがとうございます。こちらの音声はクリアに聞こえていますでしょうか?」

- 「まずは私の自己紹介から簡単にしますね。その後、〇〇さんもお願いします」

会社説明・業務説明(魅力付け)

会社や業務の説明は、単なる情報伝達の時間ではありません。候補者の興味や価値観に合わせて、自社のどの部分が魅力的に映るかを考えながら伝える魅力付けの機会です。一方的に話すのではなく、対話を挟みながら進めることで、候補者の入社意欲をより高めることができます。

【会話例】

- 「まずは会社概要と事業内容を説明してから、今回募集しているポジションについて説明しますね。」

- 「弊社の〇〇という事業についてご説明しましたが、特にどのあたりに興味を持たれましたか?」

- 「入社後はこのような業務をお任せしたいと考えていますが、何かイメージと違う点はありますか?」

候補者への質問(能力・人柄の見極め)

このフェーズが面接の中心です。用意した質問を通じて、候補者のスキルや経験、人柄、価値観が自社の求める人物像と合致しているかを見極めます。質問は、単に事実を確認するだけでなく、候補者の思考プロセスや行動特性を深掘りすることを意識しましょう。どのような質問を投げかけるかによって、得られる情報の質が大きく変わるため、事前の質問設計が極めて重要になります。

【会話例】

- 「これまでのご経歴について教えていただけますか?」

- 「ありがとうございます。それでは次に、弊社を志望された理由についてお聞かせください。」

- 「ご自身の強みと弱みを3つずつ教えてください。それをどのように克服しようとしたかも教えてください。」

逆質問への対応(疑問解消)

候補者からの逆質問は、彼らの疑問を解消するだけの時間ではありません。質問内容から、候補者が企業研究をどれだけしてきたか、何に興味を持っているかといった志望度の高さや熱意を測る絶好の機会です。どんな質問にも誠実に、そして具体的に回答する姿勢を見せることで、候補者の不安を払拭し、信頼感を高めることができます。

【会話例】

- 「こちらからの質問は以上となります。最後に、〇〇さんから弊社に対して何か質問はございますか?」

- 「どんな些細なことでも構いませんので、何か気になる点があれば遠慮なく聞いてください。」

クロージング(次のステップの案内)

面接の最後には、候補者への感謝を伝えるとともに、今後の選考プロセスについて明確に説明します。「本日はありがとうございました」という感謝の言葉で締め、選考結果の連絡時期や次のステップについて具体的に伝えることで、候補者は安心して帰路につけます。最後まで丁寧な対応を心がけることが、良い企業イメージを形成する上で大切です。

【会話例】

- 「本日の面接は以上となりますが、最後に言い残したことや、これだけは伝えておきたいということはありますか?」

- 「今後の選考プロセスは〇〇となりますが、ご不明な点はございませんか?」

- 「では、〇日以内にメールでご連絡いたしますので、ご確認お願いいたします。」

【質問例付き】面接官マニュアルの核となるOK質問集

ここでは、マニュアルの質を大きく左右する具体的な質問例を目的別に紹介します。

候補者の価値観や人柄を深掘りする質問

カルチャーフィットを見極めるためには、候補者の内面的な価値観や仕事へのスタンスを理解することが重要です。これにより、入社後の組織への適応度や、チーム内での協調性を予測することができます。

【質問例】

- 周囲からはどのような人だと言われることが多いですか?

- 仕事をする上で、あなたが最も大切にしていることは何ですか?

- どのようなチームで働いているときに、最もパフォーマンスが上がると感じますか?

- 意見が対立した際、あなたはどのように対応しますか?

志望動機や入社意欲を確認する質問

候補者が「なぜこの業界なのか」「なぜ他社ではなく当社なのか」を具体的に言語化できるかを確認します。志望動機の深さや一貫性を見ることで、入社への本気度や、企業理念への共感を測ることができます。

【質問例】

- 数ある企業の中で、なぜ当社に興味を持っていただいたのでしょうか?

- 当社のどのような点に最も魅力を感じていますか?

- 入社後、当社のどのような事業や分野で貢献したいと考えていますか?

- この仕事を通じて、将来的にはどのようになりたいですか?

経験やスキルの再現性を確かめる質問

過去の経験について具体的に質問することで、そのスキルや成功体験が、入社後も同様に発揮される「再現性」のあるものかを見極めます。「何を成し遂げたか」という結果だけでなく、「どのように考え、行動したか」というプロセスを深掘りすることがポイントです。

【質問例】

- これまでの経験で、最も大きな成果を上げたエピソードを教えてください。

- その際、目標達成のためにどのような工夫をしましたか?

- チームで何かを成し遂げた経験について、あなたの役割と貢献を具体的に教えてください。

- 逆に、最も困難だった課題と、それをどう乗り越えたかについても教えてください。

ストレス耐性や課題解決能力を見る質問

仕事には困難がつきものです。予期せぬトラブルやプレッシャーがかかる状況で、候補者がどのように考え、対処するのかを確認します。これにより、ストレス耐性や粘り強さ、そして主体的な課題解決能力を評価することができます。

【質問例】

- 仕事で高いプレッシャーを感じた経験はありますか?どのように乗り越えましたか?

- 自分のやり方が通用しなかった場合、どのようにアプローチを変えますか?

- 上司や顧客から、理不尽だと感じる要求をされた場合、どう対応しますか?

- 期限が厳しい仕事を任されたとき、あなたはまず何から始めますか?

本音を引き出す質問方法と面接の進め方については、こちらの記事『【新卒採用の面接質問例】成功に導く質問集と本音を引き出すポイントとは?』でも解説しておりますので、ぜひご覧ください。

採用面接の質問で人材を見抜く3つのテクニック

ここでは、候補者の表面的な回答の奥にある、本質やポテンシャルを見抜くための3つのテクニックを解説します。

「過去」の行動から「未来」の活躍を予測する

候補者の能力を見抜くには、過去の具体的な行動について質問するのが最も効果的です。「〇〇できますか?」という質問では意欲しか測れませんが、「〇〇を達成した際、どんな課題があり、どう乗り越えましたか?」と聞くことで、実際の行動と思考の癖が明らかになります。

これは、コンピテンシー面接におけるSTARメソッド(Situation:状況、Task:課題、Action:行動、Result:結果)と呼ばれるフレームワークで、具体的なエピソードから再現性のある能力を評価する手法です。

- Situation(状況):候補者が過去に置かれていた状況について質問します。

- Task(課題):これまで携わってきたプロジェクトや課題について質問します。

- Action(行動):課題を解決するべく起こした具体的な行動について質問します。

- Result(結果):自らの行動でどのような結果がもたらされたのかを質問します。

さらに、候補者の一つの回答に対して、「なぜそう考えたのですか?」「他にはどんな選択肢を検討しましたか?」「その行動の目的は何でしたか?」といった追加の質問を重ねてみましょう。これにより、物事をどれだけ深く考えているか、論理的思考力、価値観などを多角的に評価できます。一つのエピソードを深掘りすることで、準備された回答ではない、候補者本来の思考力や人柄が見えてきます。

オープンクエスチョンで主体性を引き出す

「はい/いいえ」で終わる質問(クローズドクエスチョン)だけでなく、「あなたならどうしますか?」といった自由な回答を促す質問(オープンクエスチョン)を効果的に使い分けましょう。例えば、「もしあなたがこのプロジェクトのリーダーだったら、まず何から始めますか?」と聞くことで、候補者の主体性や課題設定能力、リーダーシップなどを測ることができます。

最終的に合否を判断する時は「採用基準」に合う人物かどうか、という観点でも見極めることが重要です。採用基準の設定方法やメリットについては、こちらの記事『採用基準でミスマッチを防ぐ!評価のブレをなくす具体的な作り方を解説』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

【NG例付き】コンプライアンス遵守のためのNG質問集

ここでは、マニュアルに必ず記載すべきNG質問を解説します。厚生労働省が「公正な採用選考の基本」として、特に以下の3つの視点からタブーとなる質問を提示しています。

応募者本人に責任のない事項

応募者本人の努力ではどうにもならない事柄についての質問は、就職差別につながる可能性があるため避けなければなりません。特に、本籍や出生地、家族構成や職業、住宅状況などは、業務遂行能力とは全く関係のない情報です。アイスブレイクのつもりで故郷の話を聞く、といったことも誤解を招く可能性があるため注意が必要です。

本来自由であるべき事項

思想・信条の自由は憲法で保障されており、それらを理由に採用の可否を判断することは許されません。尊敬する人物や愛読書、支持政党や加入している労働組合などに関する質問は、個人の内面に踏み込む不適切な質問と見なされます。これらの質問は、候補者に強い不快感を与えるだけでなく、企業の姿勢そのものが問われることになります。

男女雇用機会均等法に抵触するおそれのある質問

性別を理由とした差別を防ぐため、男女雇用機会均等法では募集・採用における性差別を禁止しています。例えば、女性候補者に対してのみ結婚や出産の予定を聞くことや、「女性だから細かい作業が得意でしょう」といった性別による役割の決めつけは、明確な違反行為となります。採用選考は、あくまで本人の適性と能力に基づいて行わなければなりません。

詳しくはこちらの記事『採用面接で「聞いてはいけないこと」とは?採用担当者が知っておくべきタブーと質問例について解説します!』にまとめているので、合わせてご覧ください。

面接官マニュアルの作り方と効果的な運用法

ここからは、作成したマニュアルを形骸化させないための運用法を解説します。

マニュアル作成の具体的な5ステップ

マニュアル作成は、以下の5つのステップで進めるとスムーズです。

- 目的の明確化:マニュアルで何を解決したいかを定義する

- 記載項目の決定:自社に必要な項目を洗い出す

- たたき台の作成:草案を作成し、全体像を把握する

- 内容のブラッシュアップ:現場の面接官など関係者の意見を取り入れて最終調整

- 関係者への共有・研修:作成したマニュアルの浸透を図り、定期的な見直しとブラッシュアップを実施

マニュアルに記載すべき必須項目リスト

マニュアルを作成する際は、網羅性を意識することが重要です。最低限、以下の項目は盛り込むようにしましょう。

- 会社の基本情報(企業理念、事業内容など)

- 採用活動の全体像と方針

- 採用したい人物像(ペルソナ)

- 面接官の役割と心構え

- 面接の具体的な流れと時間配分

- 評価項目と評価基準(評価シート)

- 質問集(OK質問・NG質問)

- 採用担当者や関係者の連絡先

【応用編】さらに面接の質を高める3つのコツ

ここでは、候補者の本音を引き出し、より的確な見極めを可能にするための3つのコツをご紹介します。

候補者の本音を引き出す傾聴テクニック

候補者の本音を引き出すには、面接官が「話しやすい」雰囲気を作ることが重要です。具体的には、適切な相槌やうなずきで共感を示したり、相手の話を要約して確認したりする「積極的傾聴」が有効です。また、沈黙を恐れずに少し待つことで、候補者が考えをまとめて深い話をしてくれることもあります。面接官が「聞く」プロになることが、見極めの精度を高めます。

オンライン面接で特に注意すべき点

オンライン面接は、対面とは異なる配慮が必要です。非言語情報が伝わりにくいため、普段より少し大きめのリアクションや、明確な表情を意識することが大切です。また、通信環境の事前確認はもちろん、背景や服装など、画面に映る情報すべてが企業の印象につながることを忘れてはいけません。候補者が話しやすいよう、カメラの目線や音声のクリアさにも気を配りましょう。

評価のブレをなくす評価シート活用法

評価のブレをなくすためには、マニュアルと連動した「評価シート」の活用が不可欠です。評価項目ごとに、例えば5段階評価の基準(レベル1:未達成、レベル5:期待を大幅に上回るなど)を具体的に定義しておきましょう。面接後すぐに評価を記入し、判断に迷った点や気になった言動などを具体的にコメントとして残すことで、後の評価者との目線合わせが容易になります。

まとめ:面接官マニュアルを活用し、採用活動を成功へ導こう

本記事では、面接官マニュアルの重要性から、具体的な作り方、明日から使える質問集、そして運用法までを網羅的に解説しました。面接官向けマニュアルは、採用の質を安定させ、ミスマッチを防ぐための強力な武器となります。

マニュアルの作成は、単なるルール作りではありません。それは、自社の未来を共に創る仲間と出会うための、戦略的な第一歩です。この記事で紹介した項目や質問例を参考に、まずは自社ならではのマニュアルのたたき台を作成することから始めてみてはいかがでしょうか。