採用活動を始めても、そもそも応募が集まらない、集まっても自社が求める人物像とは違う…そんなお悩みはありませんか?その原因は「母集団形成」がうまくいっていないからかもしれません。

この記事では、採用活動の土台となる母集団形成の基本から、明日から使える具体的な採用手法、そして成功に導く5つのステップまで、分かりやすく解説します。採用の基盤となる母集団形成を成功させるための一助になれば幸いです。

母集団形成とは?

母集団形成とは、自社に関心を持つ可能性のある、潜在的な候補者を集団として集める活動全般を指します。採用活動における全てのプロセスの出発点であり、この土台がしっかりしていなければ、その後の選考や内定出しの質と量に大きな影響を及ぼします。

母集団形成の目的と重要性

母集団形成の最大の目的は、採用したいポジションに対して、質・量ともに十分な候補者を集めることです。重要性が高まっている背景には、少子高齢化による労働人口の減少があります。候補者優位の売り手市場において、ただ待っているだけでは応募は集まらず、企業側から能動的に候補者を集める活動が不可欠となっているのです。

厚生労働省のデータによると、人口全体で見ても減少傾向にあり、特に15~64歳の働き手人口も顕著に減少し続けていることが分かります。このことから、少ない母集団の奪い合いとなり、優秀な人材の確保がより一層難しくなることが推測されます。

母集団形成を行う3つのメリット

計画的に母集団形成を行うことで、企業は大きなメリットを得られます。ここでは、代表的な3つのメリットをご紹介します。

自社にマッチした人材と出会える

やみくもに応募者を集めるのではなく、「どのような人材が欲しいか」を明確にした上で母集団形成を行えば、自社の社風や価値観に合った人材と出会える可能性が高まります。これにより、その後の選考がスムーズに進むだけでなく、入社後のミスマッチを防ぎ、早期離職率の低下にも貢献するでしょう。

採用活動の効率化につながる

質の高い母集団が形成できれば、採用ターゲットから外れた候補者の書類選考や面接に費やす時間を大幅に削減できます。採用担当者が、本当に会うべき候補者とのコミュニケーションに集中できるため、採用活動全体の生産性が向上します。結果として、一人当たりの採用コストの最適化にも繋がります。

企業の認知度向上とブランディング

母集団形成のための活動は、そのまま企業の採用広報活動(採用ブランディング)にもなります。SNSでの情報発信やイベントへの出展を通じて、まだ自社を知らない潜在層に会社の魅力を伝える絶好の機会です。一貫性のない情報発信は逆効果になる可能性もありますが、戦略的に行えば、将来的な採用候補者の育成にも繋がります。

母集団形成を成功させるための5つの手順

ここでは、成果を出すための具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。この通りに進めれば、多忙な人事担当者の方でも、戦略的な母集団形成を実践できます。

手順1:採用ペルソナ(ターゲット)を明確にする

最初にすべきことは「誰を採用したいのか」を解像度高く定義することです。年齢や学歴だけでなく、価値観、性格、キャリアプランまで具体化した「ペルソナ」を設定しましょう。現場で活躍している社員にヒアリングしたり、逆に早期離職してしまった社員の特徴を分析したりすることで、自社が本当に求める人物像がよりシャープに見えてきます。

自社が採用したいペルソナを言語化しておくことは、採用成功に向けた重要な第一歩となります。こちらの記事『ペルソナシートを採用活動に活かしたい!作成方法や注意点も紹介』を参考に、ペルソナを言語化、作成してみてください。

手順2:採用手法の選定と組み合わせを検討する

設定したペルソナが、普段どのようなツールで情報収集しているかを考え、最適な採用手法を選びます。一つの手法に固執するのではなく、ダイレクトリクルーティングとイベントを組み合わせるなど、複数の手法を戦略的に連携させることで、より広く、深く採用ターゲットにアプローチすることが可能になります。

ダイレクトリクルーティングシステムの選び方、メリットについては『新卒スカウトサービスのメリットとは?特徴やおすすめ媒体もご紹介!』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

手順3:採用目標人数とKPIを設定する

「最終的な内定承諾者数」をKGI(重要目標達成指標)とし、そこから逆算して各プロセスの目標数値(KPI)を設定します。エントリー数や採用人数だけでなく、「説明会参加率」「選考通過率」などもKPIとすることで、どの段階に課題があるのかをデータで正確に把握できるようになり、改善の精度が格段に上がります。

KPIを立てる手順は『新卒採用のKPIを立てる手順|重要指標と策定の流れを具体例で紹介』で解説しておりますので、どのようなポイントを意識して設定すべきか、ぜひ参考にしてください。

手順4:情報発信のコンテンツを準備する

選定した採用手法で、候補者に何を伝えるかを準備します。企業の魅力が伝わる会社紹介資料や、ペルソナの心に響く求人票のキャッチコピー、SNSで発信する社員のインタビュー記事など、各チャネルの特性に合わせてコンテンツを最適化することが、候補者の興味を惹きつける鍵となります。

SNS運用やインタビュー記事の作成は、内定者や若手メンバーにプロジェクトとして遂行してもらうと良いでしょう。就活生と年齢が近いこともあり、適切な訴求を提案してくれるかもしれません。また、既存社員との良いコミュニケーションにも繋がるため、細かい業務やキャリアプランのイメージ理解も促進されます。

手順5:効果測定と改善を繰り返す

母集団形成は「やりっぱなし」では成功しません。設定したKPIの進捗を定期的に確認し、思うように数値が伸びていない場合は、その原因を分析しましょう。例えば、エントリー数が少ないなら情報発信の内容を、選考辞退が多いなら面接の進め方を見直すなど、PDCAサイクルを回し続けることが重要です。

母集団形成の具体的な方法と選び方

ここでは、母集団形成に有効な具体的な採用手法や採用ツールを一覧でご紹介します。

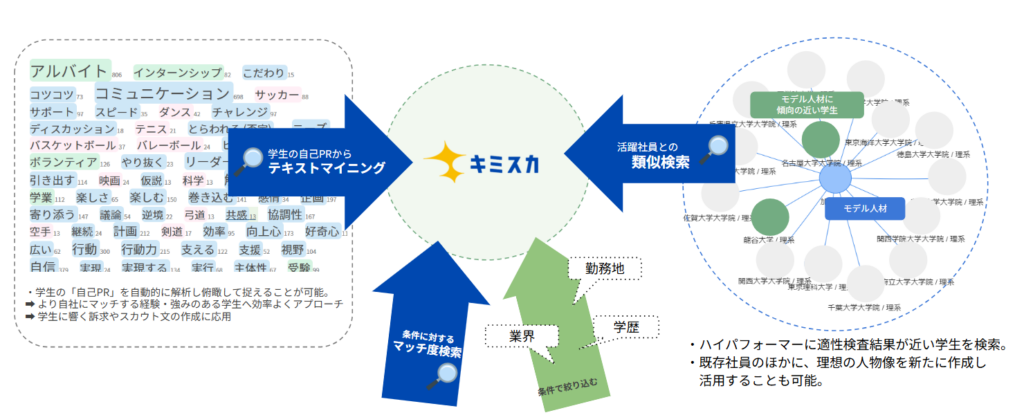

ダイレクトリクルーティング

企業側から「会いたい」と思う候補者に直接アプローチする「攻め」の採用手法です。データベースから自社のペルソナに合致する人材を探し出してスカウトを送るため、応募の段階からマッチ度が高いのが特徴です。また、質の高い母集団形成が期待できるため、落とす選考を減らして効率的な採用が実現できます。

比較表を参考に、媒体ごとにそれぞれ特徴を持っているため、自社にマッチする媒体を検討してみてください。また、弊社が運営している「キミスカ」について、ご興味ございましたらぜひこちらからお問い合わせください。

| 媒体名 | 特徴・メリット | 料金プラン |

|---|---|---|

| キミスカ | 3種類のスカウトで効率的なアプローチが可能。 活躍社員の傾向を分析しマッチング精度が高い。 | 3名枠~:75万円~ |

| OfferBox | 利用企業・学生が最も多い。 オファーの流通制限を設けているため反応率の高さを維持している。 | 3名枠~:75万円~ 成果報酬:38万円 |

| dodaキャンパス | 大学1~2年生向けにもイベントやインターンシップのオファーが可能。 低学年層への認知拡大、採用ブランディングにも活用できる。 | 3名枠~:60万円~ 成果報酬:30万円 |

| キャリア チケット | 学生の個性や能力を重視したスカウト機能が特徴。 求める人物像に合致した学生に効率的にアプローチできる。 | 初期費用:30万円 6名枠~:150万円~ 成果報酬:40万円 |

| Lab Base | 理系・情報系の学生に特化。研究内容やスキルなど、 専門性の高い情報を登録している学生が多い。 | 12か月:120万~ |

| Cheer Career | 都市部の学生だけでなく、地方で活躍したい学生や、 地域に根差した企業で働きたい学生とのマッチングを支援。 | 月額:3万~×12か月 |

新卒・中途向けナビサイト

多くの求職者が登録している大手求人サイトです。圧倒的な登録者数を誇るため、幅広い層に一度にアプローチできるのが最大のメリットと言えるでしょう。しかし、掲載企業数が多く、他社に埋もれてしまいやすいため、スカウトメールやDMなどを活用して、自社を見つけてもらう工夫が不可欠です。

| 媒体名 | 特徴・メリット | 料金プラン |

|---|---|---|

| 1.マイナビ | 業界最大級の掲載数と会員数。全国の学生を網羅。 多様なイベントやセミナーも開催。 | インターンシップ:30万円~ 3月以降(本サイト):80万円~ |

| 2.リクナビ | 豊富な企業情報とインターンシップ情報。 独自のスカウト機能も搭載。 | インターンシップ:50万円~ 3月以降(本サイト):120万円~ |

| 3.あさがくナビ | 少数精鋭の学生に特化。地方大学の学生にも強い。 手厚いサポートが特徴。 | 12週間:35万円~ 通年:70万円~ |

| 4.キャリタス就活 | 経団連加盟企業を中心とした掲載。 グローバル展開を目指す企業にも対応。 | インターンシップ:60万円~ 3月以降(本サイト):50万円~ |

| 5.ONE CAREER(ワンキャリア) | 質の高い情報が集まるクチコミサイト。 企業選びに慎重な学生に支持。 | 初期費用:30万 月額利用:10万/月~ |

ナビサイトとスカウト型の違いについては、こちらの記事『新卒採用成功の鍵!就職ナビサイトとスカウト型の徹底比較&選び方のポイントとは?』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

自社採用サイト・オウンドメディア

自社で運営する採用サイトやブログなどのメディアです。デザインやコンテンツの自由度が高く、企業のカルチャーや社員の声を詳細に伝えることができます。企業のファンを育成し、応募意欲の高い母集団形成が期待できますが、効果が出るまでには中長期的な運用が必要です。

SNSの活用

X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなどを活用し、企業の日常や社風、社員の様子などを発信する手法です。候補者は企業の「リアルな姿」を知ることができ、親近感を抱きやすくなります。継続的な発信を通じて、候補者との長期的な関係性を築くことができ、採用ブランディングにも繋がります。

オンラインイベント・ウェビナー

オンライン上で会社説明会や、特定のテーマに関するセミナー(ウェビナー)を開催する手法です。居住地に関わらず、多くの候補者が気軽に参加できるのがメリットです。チャット機能などを活用し、双方向のコミュニケーションを意識することで、候補者の満足度と理解度を高めることができます。

合同説明会・イベント

複数の企業が一つの会場に集まって開催する説明会やイベントです。多くの学生や求職者と一度に接点を持てるため、短期間で認知度を向上させたい場合に有効です。ただし、ブースの装飾や呼び込みなどで他社との差別化を図らないと、印象に残らず終わってしまう可能性もあります。

大学訪問・学内セミナー

大学のキャリアセンターを訪問したり、学内で個別の会社説明会を開催したりする手法です。特定の大学・学部の学生にターゲットを絞って、ピンポイントでアプローチできるのが強みです。キャリアセンターの担当者や教授と良好な関係を築くことが、継続的な採用成功の鍵となります。

リファラル採用

自社の社員に、知人や友人を紹介してもらう採用手法です。社風をよく理解している社員からの紹介のため、候補者のカルチャーフィットの精度が非常に高いのが最大のメリットです。上手く運用するためには、社員が自発的に紹介したくなるような、魅力的なインセンティブ制度や社内風土の醸成が重要です。

リファラル採用の報酬相場や制度設計については、こちらの記事『リファラル採用の報酬相場とは?失敗しない制度設計と法的注意点を解説!』で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

人材紹介(エージェント)

採用のプロであるエージェントに、自社の求める人物像に合った人材を紹介してもらう手法です。採用要件が特殊な専門職や、急募のポジションなどで力を発揮します。採用成功時にフィーが発生するためコストは高めですが、採用工数を大幅に削減できるメリットがあります。

紹介できる数は人材紹介会社によって大きく異なるため、複数の人材紹介会社を活用し、紹介人材のマッチング度合いを検証してみても良いでしょう。

ハローワーク

国が運営する公共職業安定所です。無料で求人を掲載できるため、採用コストをかけられない場合に有効な選択肢となります。地域に根差した採用活動を行いたい企業にとっては、地元の求職者と出会う貴重な場となるでしょう。各自治体によって異なりますが、東京都内のハローワークサイトはこちらです。

ミートアップ・交流会

特定の技術やテーマに関心のある人々が集まる小規模な勉強会や交流会です。新卒採用というより、中途採用目的で開催されることが多く、専門スキルを持つエンジニアやクリエイターなどと、フランクな形で接点を持つことができます。採用目的を前面に出しすぎず、純粋な情報交換の場として参加する姿勢が、良い出会いに繋がります。

地域イベント・広報誌

地方自治体や商工会議所が主催するイベントへの出展や、地域の広報誌へ求人情報を掲載する手法です。特にUターン・Iターン採用を強化したい企業にとっては、地域に密着した母集団形成を行う上で欠かせないチャネルとなります。

【応用編】母集団形成の成功率を上げるコツ

ここでは、母集団形成の質と量をさらに向上させるための、一歩進んだコツと注意点を紹介します。

候補者に合わせた訴求を打ち出す

新卒中途問わず、候補者が思い描いている理想の働き方はさまざまです。そのため、単一的な訴求ではなく、幅広い選択肢があることを打ち出すことが重要です。

キミスカ利用学生662名のアンケート調査によると、理想の働き方について「給料が安定した企業で定年まで働く」「数年で転職してキャリアアップしていきたい」と真逆の結果が上位にランクインしています。どちらの働き方も選択できる場合は、モデル社員の1日スケジュールやインタビュー記事を発信すると、候補者側も働くイメージが持ちやすくなります。

候補者体験を意識したコミュニケーション

候補者体験(Candidate Experience)とは、候補者が企業を認知してから選考を終えるまでの一連の体験価値を指します。たとえ選考に進まなくても、「この会社の対応は丁寧だった」という良い印象は、口コミや未来の応募に繋がります。そのため、出来る限り迅速で誠実なコミュニケーションを心がけることが重要です。

面接官によってスキルに大きなバラつきがあると、会社の雰囲気にも影響を与えます。そのため「面接官マニュアル」を活用して、候補者への誠実な対応や、やってはいけないタブー行為などを共通認識として持っておく必要があります。詳しくはこちらの記事『「面接官マニュアル」とは?作り方や運用のポイントなどを解説』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

配属先と協力して採用活動を進めていく

母集団形成を成功させるためには、採用担当者だけではなく現場社員との連携や協力が不可欠です。まずは現場でどのように業務が回っているのか、そのうえで何人、どんな人物を採用すべきなのか、コミュニケーションを取りながら決めていきましょう。現場を知らずに採用活動を進めていると、スキルやソフト面でミスマッチが発生してしまうリスクがあるためです。

まとめ:自社に合った母集団形成で採用を成功に導こう

本記事では、採用活動の成功を左右する母集団形成について、その基本から具体的な手法、成功のためのステップまで網羅的に解説しました。

母集団形成は、単なる「人集め」ではありません。未来の仲間となる候補者と出会うための、戦略的なコミュニケーション活動です。今回紹介した多くの手法の中から、いきなり全てを試す必要はありません。まずは自社のペルソナに最も響きそうな手法を一つか二つ、決めて実行してみることから始めてみてください。

新卒採用で母集団形成を強化していきたい、現状を相談したいとお考えでしたら、弊社が運営している「キミスカ」へお問合せください。質の高い母集団形成を促進できますので、採用成功の一助になれば幸いです。

※お問い合わせはこちら