「新卒採用には、結局いくらかかるのだろう?」

「採用コストを少しでも抑えたいが、具体的な方法が分からない」

「コスト削減を提案しても、経営層を説得できる自信がない…」

新卒採用において、コスト管理は人事担当者の重要なミッションですが、その相場や適切な考え方について、明確な答えを持てている方は少ないのではないでしょうか。

本記事では、そんな人事担当者の悩みを解決するため、最新のデータに基づいた新卒採用のコスト相場から、具体的な削減方法、そして経営層を説得するための費用対効果の考え方までを、網羅的に解説します。

新卒の平均採用コスト

新卒の採用費総額の平均は287.0万円、入社予定者1人あたりの採用単価の平均は56.8万円という結果でした。マイナビの調査結果を見ると、採用コストが潤沢な上場企業の方が、採用費総額が非上場企業の3倍以上多いことが分かりました。

| 区分 | 採用費総額 | 平均採用単価 |

|---|---|---|

| 全体 | 287.0万円 | 56.8万円 |

| 上場 | 917.6万円 | 49.0万円 |

| 非上場 | 233.1万円 | 57.5万円 |

細かく見ていくと、広告費、インターンシップ開催費用、内定後のフォロー費用などさまざまな要素に分かれます。詳しく見ていきましょう。

1. 広告費平均額

広告費平均額は、全体で見ると約161万という結果になりました。就活の早期化が進んでいる現在、1人でも多くの学生に自社を認知してもらい、充分な母集団を確保することは非常に重要です。就活情報掲載サイトを活用している場合は、掲載時期やオプションなど自社に合うものを検討し、エントリー率を増やす工夫をする必要があります。

| 区分 | 採用費中の広告費平均 | 平均採用単価 |

|---|---|---|

| 全体 | 161.7万円 | 56.8万円 |

| 上場 | 606.7万円 | 49.0万円 |

| 非上場 | 123.7万円 | 57.5万円 |

就活情報サイトやダイレクトリクルーティングシステムなど、母集団形成をするうえで活用すべき媒体は数多くあります。詳しくは『新卒採用成功の鍵!就職ナビサイトとスカウト型の徹底比較&選び方のポイントとは?』こちらの記事で、自社に合う媒体の選び方やメリットなどを解説しています。

2. インターンシップにかける費用平均額

インターンシップにかける費用の平均は、全体で見ると約64万という結果になりました。広告費と同様に、学生が情報収集を進めるタイミングで、自社の業界、職種などを知ってもらうことが重要です。インターンシップを通じて、相互理解を深めてミスマッチを未然に防ぐことにも繋がります。

| 区分 | インターンシップにかける費用平均 | 平均採用単価 |

|---|---|---|

| 全体 | 64.8万円 | 56.8万円 |

| 上場 | 206.6万円 | 49.0万円 |

| 非上場 | 50.6万円 | 57.5万円 |

インターンシップの効果的な開催方法やメリットについては、こちらの記事『採用直結型インターンシップとは?変更点と採用成功につなげるポイントを解説』も合わせてご覧ください。

3. 内定後にかける費用の平均額

内定後にかける費用の平均は、全体で見ると約33万という結果になりました。内定者を集めた懇親会や食事会など、採用人数が多ければ多いほど金額が増える傾向があります。内定承諾後の辞退を防ぐためにも、油断せずに内定者フォローはしっかり実施することが重要です。

| 区分 | 採用費中の内定後にかける費用平均 | 平均採用単価 |

|---|---|---|

| 全体 | 33.0万円 | 56.8万円 |

| 上場 | 71.1万円 | 49.0万円 |

| 非上場 | 29.4万円 | 57.5万円 |

内定後は座談会を開催することで、内定者同士の親睦を深めることはもちろん、既存社員とコミュニケーションを取れる良い機会になります。座談会を開催するうえで抑えておくべきポイントについては、こちらの記事『座談会とは?メリットや具体的な開催方法、質問例について紹介』で解説しておりますので、ぜひご覧ください。

採用コストの内訳(外部コスト・内部コスト)

採用コストは、社外のサービスに支払う「外部コスト」と、社内で発生する「内部コスト」の2つに大別されます。コスト削減を検討する際は、これら両方の側面から見直すことが重要です。

新卒採用の内部コスト

まずは新卒採用の内部コストを見てみましょう。以下の表にまとめたように、内部コストは採用活動にかかる人件費をはじめ、交通費や郵送費などの社内で消化される費用を指しています。

| 内訳例 | |

| 人件費 | 採用担当者の面接や説明会などにかかる費用 |

| 交通費 | 面接や説明会などにかかる費用。内定者へ支払うこともある |

| 宿泊費 | 面接や説明会などにかかる費用 |

| 交際費 | 内定者懇親会や研修などにかかる費用 |

| その他 | リファラル採用にかかるインセンティブ(約80万円~/人) など |

面接回数が多くなったり、内定辞退者が出て再募集が必要になったりすると、採用担当者の工数が増えて内部コストが膨らんでしまうかもしれません。内部コストがかかり過ぎている場合は、選考フローや採用手法を見直すことも検討しましょう。

ただ、人件費は担当者の給与に含まれるケースもあり、部分的に計上することが困難です。概算を把握したい場合は、「採用担当者が採用業務に費やした時間」と「年収」をもとに、時給換算するのも一つの手です。

新卒採用の外部コスト

続いては、外部コストについて解説します。外部コストは、求人広告の掲載費やシステム導入費といった社外に支払われる費用を指しています。以下の表に外部コストの主な例をまとめたので、それぞれ確認しておきましょう。

| | 内訳例 |

| 掲載費 | 求人メディアへの掲載や登録などにかかる費用 |

| システム導入費 | 採用管理システムやテストシステムなどの導入費 |

| サービス利用料 | 人材採用サービスにかかる費用 |

| 広告宣伝費 | 会社案内やパンフレット、採用HP、PR動画などにかかる費用 |

| 会場費 | 会社説明会やセミナー、研修などの費用(約50万円~) |

外部コストは内部コストよりも費用がかかりやすいため、採用コストを見直す際はよく精査する必要があります。ただ、採用コストを抑えるために掲載費やサービス利用料などを削ると、就活生へのアプローチができず、応募者を十分に集められないかもしれません。

採用コストを抑えたい場合は、内部コスト・外部コストをそれぞれ計上したうえで削減方法を検討するのがおすすめです。

新卒採用コストが高騰する3つの理由

近年、多くの企業で新卒採用のコストは増加傾向にあります。その理由を3つ解説します。

売り手市場による採用競争の激化

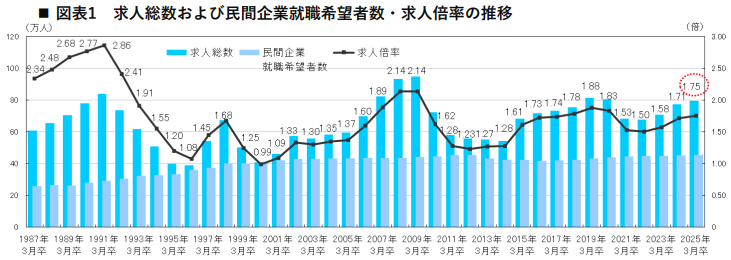

コスト高騰の最大の要因は、少子化に伴う生産年齢人口の減少と、それに伴う「売り手市場」の継続です。学生一人に対する求人数(求人倍率)が高い水準で推移しており、企業間の人材獲得競争が激化しています。

ワークスの大卒求人倍率調査を見ると、2023年卒ではすべての従業員規模で求人倍率が1倍を超えており、特に300人未満の中小企業では年々求人倍率が増加しています。そのため、中小企業は特に採用難度が高まっていることが分かります。

その結果、学生の注目を集めるために、より多くの広告費を投じたり、より魅力的な採用イベントを企画したりする必要があり、コストの上昇に繋がっているといえます。

採用手法の多様化と複雑化

かつては求人ナビサイトが中心だった採用手法も、近年ではダイレクトリクルーティングやリファラル採用、SNS採用など、その手法が多様化・複雑化しています。企業は、自社に合った学生と出会うために、複数の採用チャネルを組み合わせて活用する必要が出てきました。それぞれのチャネルを運用・管理するための工数や、新しいツールを導入するための費用が発生することも、コストが増加する一因となっています。

自社に合う媒体選びのポイントについては、こちらの記事『新卒採用成功の鍵!就職ナビサイトとスカウト型の徹底比較&選び方のポイントとは?』で解説しておりますので、合わせてご覧くださいませ。

内定辞退率の高止まり

売り手市場を背景に、学生一人あたりが複数の内定を保持することが一般的になり、内定辞退率も高い水準で推移しています。せっかくコストをかけて内定を出しても、辞退されてしまえば、その採用活動は振り出しに戻り、追加の募集コストや工数が発生してしまいます。内定辞退を防ぐための内定者フォロー(懇親会や面談など)にもコストがかかるため、この点も全体の費用を押し上げる要因となっています。

内定辞退や早期離職が増えると、採用コストがかかり組織の成長が鈍化してしまう危険が高まります。早期離職が発生する理由と対策については、こちらの記事『なぜ新卒はすぐ辞める?早期離職の理由と、定着率を高める具体的な方法を解説!』で解説しておりますので、合わせてご覧くださいませ。

【採用手法別】新卒採用コストを削減する具体的な方法

では、具体的にどうすれば採用コストを削減できるのでしょうか。ここでは、多くの企業が利用する代表的な採用手法ごとに、コストを抑え、費用対効果を高めるための具体的な方法をご紹介します。

求人ナビサイトのコストを抑える方法

多くの企業が利用する求人ナビサイトですが、プランの選び方や使い方を工夫するだけで、コストを抑えることが可能です。まずは、掲載している情報が本当に学生の魅力に繋がっているかを見直しましょう。また、年間の掲載プランを一括で契約することで割引が適用されるケースや、特定の時期だけオプションを追加するといった柔軟な活用も、コスト削減に有効な手段です。

人材紹介(エージェント)の費用対効果を高める方法

採用単価が高くなりがちな人材紹介ですが、使い方次第で費用対効果を高めることができます。重要なのは、エージェントとの密な連携です。求める人物像や企業の魅力を具体的に、かつ熱意を持って伝えることで、紹介の精度が格段に向上します。紹介の精度が上がれば、選考工数が削減され、結果的にトータルのコストを抑えることに繋がります。ミスマッチな紹介が続く場合は、取引するエージェントを見直す勇気も必要です。

ダイレクトリクルーティングで採用単価を下げる方法

ダイレクトリクルーティング(スカウト)は、うまく活用すれば採用単価を大幅に下げられる可能性を秘めています。成功の鍵は、スカウトの「量」と「質」です。テンプレート文章の一斉送信ではなく、学生一人ひとりのプロフィールを読み込み、「なぜあなたに興味を持ったのか」が伝わるパーソナライズされたスカウトを送ることで、返信率は大きく向上します。これにより、無駄なスカウト送信コストを削減し、採用単価を下げることができます。

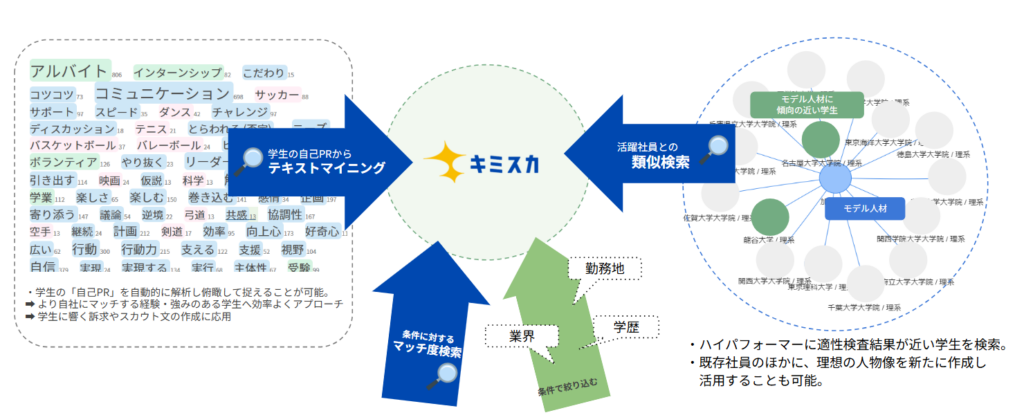

弊社が運営する「キミスカ」は、「攻めの採用」を実現するためのダイレクトリクルーティングサービスです。どのような学生がいるか、まずはデモ画面をご覧いただくことも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※お問い合わせはこちら

リファラル採用を活性化させ、コストを大幅に削減する方法

社員の紹介を通じて採用を行うリファラル採用は、広告費や紹介手数料がかからないため、最もコストを削減できる手法の一つです。活性化のポイントは、社員が協力しやすい「仕組み」を整えることです。例えば、紹介してくれた社員へのインセンティブ制度を設計したり、友人に送りやすい会社紹介資料(採用ピッチ資料など)を用意したりと、紹介のハードルを下げ、全社で取り組む文化を醸成することが、コストの大幅な削減に繋がります。

リファラル採用を推進するうえで抑えておくべきポイントについては、こちらの記事『リファラル採用の報酬相場とは?失敗しない制度設計と法的注意点を解説!』で解説しておりますので、これから推進していきたいとお考えでしたら、ぜひご覧ください。

その他(採用イベント・SNS採用など)

合同説明会などの採用イベントは、一度に多くの学生と会える反面、出展費用が高額になりがちです。参加する場合は、明確な目標(名刺獲得数など)を設定し、費用対効果を厳しく検証しましょう。また、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS採用は、基本的に無料で始められます。すぐに成果が出るものではありませんが、長期的な視点で情報発信を続けることで、コストをかけずに企業のファンを増やし、将来の応募に繋げることができます。

採用コストの費用対効果(ROI)の考え方と計算方法

採用コストについて考える際、単に「費用を削減する」という視点だけでは不十分です。重要なのは、かけた費用に対してどれだけの効果があったかを示す「費用対効果(ROI:Return on Investment)」の考え方です。

採用コストの基本的な計算式

費用対効果(ROI)= 総コスト(外部コスト+内部コスト)÷ 採用できた人数

採用活動の費用対効果を測るための基本的な計算式は、非常にシンプルです。まず、採用活動にかかった総コスト(外部コスト+内部コスト)を算出します。次に、そのコストを、採用できた人数で割ることで、「一人あたりの採用単価」が算出できます。

この採用単価を、採用チャネルごとや、年度ごとに比較することで、どの活動が最も効果的であったかを客観的に評価することが可能になります。

費用対効果を測定する重要性

費用対効果を測定する最大の目的は、採用活動をデータに基づいて改善していくためです。「どの求人媒体からの応募者が最も内定承諾率が高いか」「どの大学の説明会が最も効率的だったか」などを数値で把握することで、次年度の予算配分を最適化し、より効果の高い施策にリソースを集中投下することができます。感覚的な判断から脱却し、データドリブンな採用活動を実現するために、費用対効果の測定は不可欠です。

採用コストをかけるべきポイントと社内説得術

ここでは、コストのメリハリの付け方と、それを経営層に理解してもらうための説得術を解説します。

コストを削減すべき業務

コストを削減すべきなのは、主に「ノンコア業務」と呼ばれる定型的なオペレーション業務です。例えば、候補者との面接日程調整、応募者情報のデータ入力、合否連絡の事務作業などがこれにあたります。これらの業務は、採用の成果に直接的な影響を与えにくい一方で、担当者の多くの時間を奪っています。ツールを導入したり、採用アウトソーシング(RPO)を活用したりすることで、これらの業務にかかる人件費を削減することが可能です。

詳しくは、こちらの記事『採用アウトソーシング(RPO)とは?メリット・デメリット、おすすめ22選を比較』で解説しておりますので、合わせてご覧くださいませ。

投資すべき戦略的な業務

一方で、積極的にコスト(時間・予算)を投資すべきなのが、「コア業務」と呼ばれる、採用の成果に直結する戦略的な業務です。具体的には、自社に合った人材像を定義する「採用ペルソナの設計」、候補者の入社意欲を高める「魅力的な面接体験の提供」、内定辞退を防ぐ「内定者フォロー」などが挙げられます。これらの領域にリソースを集中させることが、採用の成功確率を高め、長期的な費用対効果を最大化します。

経営層を説得するための予算計画の立て方

採用コストの予算を経営層に承認してもらうためには、その費用が「コスト(経費)」ではなく、将来の利益を生み出す「投資」であることを示す必要があります。そのためには、データに基づいた論理的な説明が不可欠です。

例えば、「昨年はこの媒体に〇円投資し、結果として△名の採用に繋がり、採用単価は□円でした。今年は、より費用対効果の高かったこちらの媒体に予算を集中させることで、採用単価を×円に抑えつつ、同数の採用を目指します」というように、過去の実績データと、それに基づく改善計画をセットで提示することで、経営層の納得を得やすくなります。

まとめ

本記事では、新卒採用のコストについて、採用コストの内訳や平均単価、具体的なコスト削減策について解説しました。最後に、重要ポイントを3つ振り返ります。

- 採用コストの平均額を理解し、自社の現状と比較してみる

- 採用コストは「削減」だけでなく「投資」と捉える

- ダイレクトリクルーティングやリファラル採用など、費用対効果の高い手法を賢く活用する

少子高齢化や就活の早期化が進み、特に中小企業では採用難易度が年々上がっています。限られたリソースを効率的に活用するためにも、ぜひ本記事を参考に、まずは自社の採用コストの現状を理解することから始め、費用対効果の高い採用活動を実現してください。