「せっかく採用した人材が、すぐに辞めてしまった…」

「入社後に『こんなはずではなかった』と言われ、現場が疲弊している…」

採用担当者であれば、一度は採用ミスマッチに頭を悩ませたことがあるのではないでしょうか。

採用ミスマッチは、採用コストの増大や既存社員のモチベーション低下を招き、企業の成長を妨げる深刻な問題です。しかし、多くの企業が「なぜミスマッチが起きるのか」「具体的な対策がわからない」と悩んでいるのが実情です。

今回は採用ミスマッチが起こる5つの根本原因から、明日から実践できる具体的な対策、さらにはミスマッチを防ぐ採用プロセスの作り方まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、感覚的な採用から脱却し、自社に定着・活躍する人材を見抜くための具体的なヒントが得られるはずです。

採用ミスマッチとは?

採用ミスマッチとは、企業が採用した人材と期待する能力や働き方が一致しない状態を指します。もちろん、新入社員が入社後にギャップを感じることは少なくありません。しかし、ギャップを感じるポイントやその度合いによっては、早期離職や採用コストの増加につながる可能性もあります。

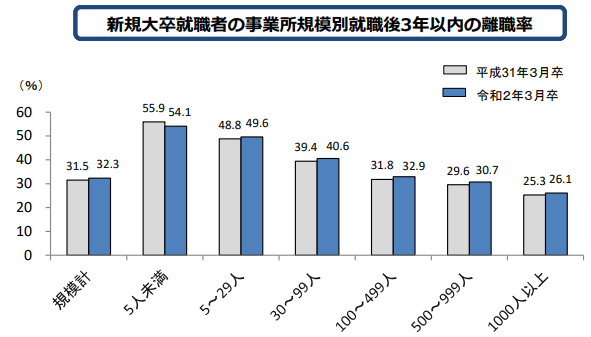

厚生労働省のデータによると、3年以内の離職率は30%を超えている企業が多いことが分かります。これは、入社後の採用ミスマッチが原因で早期離職に繋がっていることが推測されます。

参考:新規学卒就職者の離職状況

採用ミスマッチによる影響

採用ミスマッチが生じた結果、企業にどのようなデメリットをもたらすのでしょうか。ここでは採用ミスマッチによる影響を3つ紹介します。

離職率の上昇

実際の社内の雰囲気や業務内容などにギャップがあると、離職率の上昇につながる恐れがあります。現在は少子高齢化の影響もあり、売り手市場で転職もしやすく「合わなければ次」という風潮が強まっているためです。

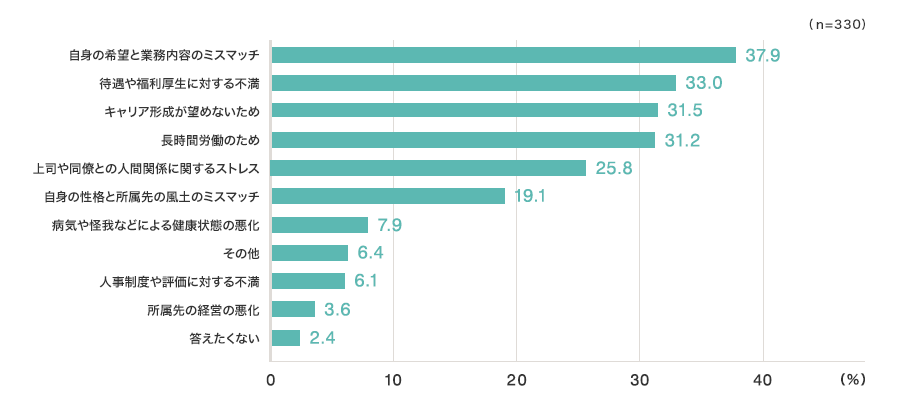

アデコの調査によると、新卒入社3年以内の離職理由について「業務内容のミスマッチ」「待遇や福利厚生に対する不満」「キャリア形成が望めない」という理由が多く挙げられています。そのため、許容できないギャップや将来への不安を感じた場合、すぐに見切りを付けて転職を視野に入れる若者が多いことが予想できます。

採用コストの増加

採用ミスマッチにより新入社員が早期離職すると、採用活動に費やしたコストが無駄になったり、採用コストが増加したりする可能性があります。就活みらい研究所が発表した「就職白書2020」によると、新卒採用にかかったコストの平均は1人あたり93.6万円で、中途採用の場合は103.3万円という調査結果が出ています。

また、入社後の在籍期間によっては、新入社員の人件費や研修費などが追加で発生しているケースも多くあります。早期離職者の補填として再度採用活動をするとなると、採用コストも工数もかかってしまうため、企業に大きな損失をもたらすことになります。

採用コストを最適化する具体的な方法については、こちらの記事『新卒採用の平均単価とコスト内訳を徹底解説!最適化のポイントとは?』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

従業員のモチベーション低下

採用ミスマッチによる新入社員の離職は、ほかの社員にも悪影響をもたらす可能性があります。例えば、退職者の業務をほかの社員が分担して進めなければならない状況だと、既存社員の業務量が増えてしまい、精神的にも大きな負担となってしまうかもしれません。

このほかにも、入社・退社の頻度が多い状態が続くと、社内で「人が定着しない会社」という印象を持たれる可能性があります。それにより、従業員のモチベーションが低下するだけでなく、離職の連鎖につながることも考えられるでしょう。

採用ミスマッチの主な原因

ここでは、採用ミスマッチの主な原因を紹介します。

1.求める人物像との不一致

企業の求めるスキル・能力が求職者と一致しないと、採用ミスマッチにつながる可能性があります。求める人物像との不一致にはいくつか要因が考えられ、企業側で要件設定を曖昧にしているケースや、求職者が実力以上のことを伝えたり嘘をついたりしているケースもあるでしょう。

求職者に必要なスキル・能力が備わっているかどうかは、選考で入念に見極める必要があります。ただ、企業側で求める人物像が曖昧だと、選考時に採用基準がブレてしまい、採用ミスマッチから早期退職につながる可能性があるため、人材の見極め方には注意が必要です。

その「求める人物像」を、採用活動のあらゆる接点で一貫して体現する仕組みが「全体設計」です。感覚的な採用から脱却し、ミスマッチを構造的に防ぐ手法をこの資料で学んでみてください。

2.求職者とのコミュニケーション不足

採用プロセスのなかで、候補者に企業の情報を十分に伝えられていないと、採用ミスマッチにつながる場合があります。特に採用活動では、応募者を集めるために自社の良い面をアピールする企業は少なくないでしょう。しかし、実情を正しく伝えていないと、新入社員が入社後にミスマッチを感じる可能性が高まってしまいます。

応募者に好印象を持ってもらうためにネガティブな情報は避けたいかもしれませんが、良い面だけでなく課題も伝えることが重要です。仮にマイナスの面があったとしても、改善のために取り組んでいることを伝えられれば、応募者にネガティブな印象を持たれることはないでしょう。

3.企業イメージと現実の乖離

求職者は求人情報や説明会などの情報をもとに企業イメージを持ちますが、入社後にイメージと現実のギャップを感じることも珍しくありません。想像していたよりもプラスの印象を抱く分には問題ありませんが、「期待はずれ」「事前情報は嘘だったの?」とマイナスのギャップを感じてしまう場合は注意が必要です。

例えば、説明会で「フレキシブルな働き方を推奨しています」と伝えている一方で、社内では長時間労働が常態化している場合は、新入社員の不満や不信感につながる可能性があります。このほか、社内の雰囲気や給与、手当、働きやすさなどが事前説明と食い違っている場合は、採用ミスマッチにつながる可能性があることを把握しておきましょう。

採用ミスマッチを未然に防ぐ5つの対策方法

採用ミスマッチの原因は企業ごとに異なり、場合によっては複数の要因がかかわっていることもあります。先述した主な原因に当てはまるものがあれば、ここで紹介する対策方法を実施してみてください。

1.求める人物像の明確化

採用ミスマッチを防ぐためにも、自社の求める人物像を明確にしておきましょう。求める人物像とは、自社が理想とする人材の特徴・資質を具体的にまとめたものです。人物像が具体的になることで、採用したい人材の方向性が定まったり、自社の風土に合った人材を採用しやすくなったりするため、採用ミスマッチの防止につながります。

また採用プロセスのなかでは、採用担当者や面接担当者ごとに異なる評価基準のズレを最小限に抑えられ、応募者に対しては公平な選考を実施することが可能です。

求める人物像を設定する場合は、学歴や資格などの「ハード面」と、性格や価値観といった「ソフト面」をバランスよく組み合わせることが重要です。詳細な進め方については以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

「求める人物像」の明確化は、ミスマッチ対策の第一歩にすぎません。その人物像を惹きつけ、見極め、口説き落とすまでの一連の流れを設計する、より本質的な解決策をこの資料で手に入れてください。

2.面接官マニュアルの作成

求める人物像の明確化とあわせて、面接官マニュアルを作成しましょう。面接官マニュアルとは、自社の採用・評価基準や面接時のルール、質問内容をまとめた資料のことです。

面接官は人事担当者だけでなく現場社員や役員が務めることが多くありますが、面接官マニュアルを活用することで面接の平準化が図れるほか、マッチ度の高い人材を採用できる可能性を高められます。例えば、「仕事への考え方」や「職業適性」といった評価項目別に質問案をまとめておけば、求める人物像に合致する人材を採用しやすくなるでしょう。

また、面接官の役割や姿勢・心得をマニュアルに記載しておけば、応募者が面接官・企業にマイナスの印象を抱いたり選考辞退したりするリスクを低減できるのも嬉しいポイントです。

面接官マニュアルの作り方や活用方法については、以下の記事を参考にしてみてください。

3.適性検査の導入

採用選考の一環として適性検査を導入・実施するのも、採用ミスマッチ防止につながります。かつては新卒採用で適性検査を行うことが多くありましたが、近年は新卒・中途にかかわらず適性検査を実施するケースも少なくありません。

例えば、適性検査で有名なSPIであれば、能力検査と性格検査が主な検査内容です。新卒採用の場合は、性格検査を通じて学生の性格や行動特性、キャリア志向など、自社にマッチするポテンシャルがあるかどうかを客観的に確かめられます。また、中途採用の場合は即戦力であることが重視される傾向にあるため、能力検査で業務に必要な能力が備わっているかを確かめることが可能です。

4.適切な情報提供

求職者や応募者にはできるだけ適切な情報提供を行うことが肝心です。というのも、事前に知らされていなかったことが入社後になって発覚すると、新入社員にミスマッチと捉えられる可能性があるためです。

良い面以外については伝え方次第でネガティブな印象を持たれることはありません。例えば、「現在は人手不足の影響で業務負担が偏りがちですが、入社後にはその課題を解消するために業務フローの見直しやチーム体制の強化に一緒に取り組んでほしい」のように、一緒に取り組む姿勢を見せれば応募者の意欲を引き出せるでしょう。

このほか、入社後の流れや担当業務、ノルマなどを詳細に伝えておくことで、応募者は認識の齟齬がない状態で選考に臨むことができ、入社後にミスマッチを感じるリスクを抑えられます。

5.リアルな企業情報の発信

業務内容や福利厚生、職場環境などは面接中に口頭で伝えられるものの、応募者が実際の雰囲気や社員の人柄などを確かめるのは難しいものです。そのため、企業の良い面・悪い面や業務内容などのほかに、企業のリアルな情報を発信することも検討してみてください。

近年はオウンドメディアやSNSなどを通じて手軽に情報発信できるので、社員インタビューの内容を動画や記事として掲載してみても良いでしょう。また、カジュアル面談や座談会を実施して、現場社員との交流を図るのもおすすめです。選考では聞きづらいことも気軽に相談でき、社員との交流を通じて入社後の具体的なイメージを持てるようになるため、採用後のミスマッチ防止につながります。

【応用編】採用ミスマッチ防止に役立つ採用手法・サービス

ここまでの対策に加えて、採用手法そのものを見直したり、外部サービスを活用したりすることで、ミスマッチ防止をさらに加速できます。

ダイレクトリクルーティング

企業側から求める人材に直接アプローチする「攻め」の採用手法です。応募の段階からマッチ度の高い候補者と接点を持てるため、ミスマッチが起こりにくいのが特徴です。

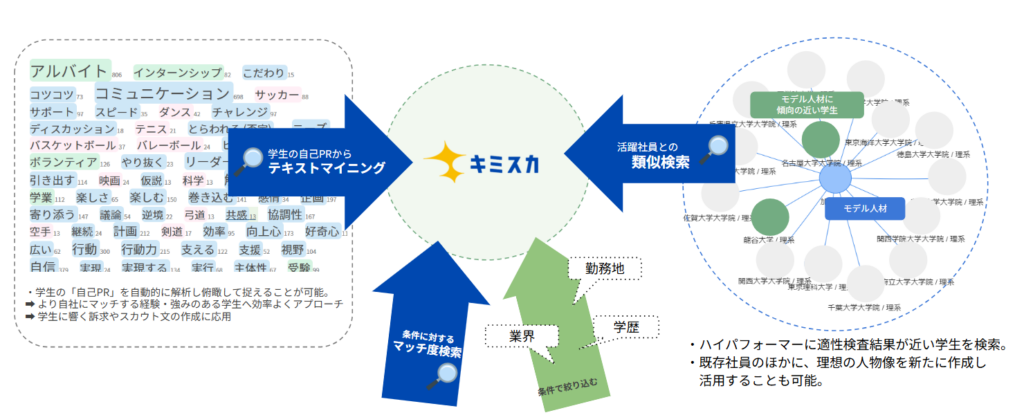

弊社が運営している「キミスカ」は就活生の3人に1人が活用しているダイレクトリクルーティングシステムで、適性検査の結果を確認し、活躍社員と似た傾向を持つ学生へアプローチすることも可能です。実際の画面で学生動向もご覧いただけますので、ご興味ございましたらこちらのフォームからご相談ください。

※お問い合わせはこちら

リファラル採用

リファラル採用とは、社員の知人・友人を紹介してもらう採用手法です。社風をよく知る社員からの紹介のため、カルチャーフィットの精度が非常に高いのがメリットです。一方で、報酬相場を含めた制度設計にさまざまな注意点があるため、こちらの記事を参考に検討してみてください。

カジュアル面談・座談会

座談会とは、選考とは別の形で、社員と候補者が気軽に交流する場を設ける場のことを指します。候補者はリアルな社風を感じ取れ、企業側も候補者の素顔を知ることができるため、相互理解が深まり採用ミスマッチの防止につながります。

座談会の具体的な実施方法については、こちらの記事で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

採用後に実施すべき3つの施策

ここでは、採用後に実施しておきたい施策について解説します。

1.研修の実施・強化

新入社員のなかには、「職場に馴染めるだろうか」と不安を抱えている人も少なくありません。そこで、まずは新入社員を対象にした研修の実施あるいは強化を検討しましょう。特に、企業文化や業務内容への理解を深められるコンテンツを充実させれば、勤労意欲や帰属意識の向上につながり、採用ミスマッチを防ぎやすくなります。

また、将来的に職場や労働環境の改善を図る場合は、研修やオリエンテーションなどの場で伝えてみても良いでしょう。新入社員にポジティブな印象を持ってもらえるため、採用ミスマッチの防止だけでなく離職率の低下も期待できます。

2.定期面談の実施

新入社員に対して事前に企業情報を伝えていたとしても、入社後に不安や悩みを抱えるケースは珍しくありません。そのため、新入社員の入社後は定期的に面談を行うのがおすすめです。新入社員が仕事へのやる気をなくしている場合には、面談で一緒に目標を設定することでモチベーションを向上させられるかもしれません。

また、新入社員のなかには誤解してギャップやミスマッチを感じている人もいます。例えば、事前に残業が少ないと伝えていたものの、イレギュラーな事態が重なったために残業が増えてしまうこともあるでしょう。こうした誤解を解いたり認識をすり合わせたりするためにも、定期面談などを通じて新入社員のフォロー体制を整えることが大切です。

3.メンター制度の導入

先輩社員が新入社員をサポートする「メンター制度」を導入するのも一つの手です。先ほどの定期面談と似ていますが、定期面談が業務面を中心にサポートするのに対して、メンター制度は主にメンタル面をサポートします。

新卒は入社後すぐに覚えることが多く、業務や人間関係などに不安を抱えている人も少なくありません。誰にも相談できず一人で抱え込んでしまうと、ミスマッチがなくとも早期離職してしまう可能性もあるでしょう。そこで、メンター制度を導入して気軽に相談できる環境を整えれば、ミスマッチの解消や離職率の低下などが期待できます。

ただし、先輩社員の負担が増えるだけでなく、メンターとの組み合わせが悪いと新入社員のストレスになることもあります。そのため、先輩社員には業務上のフォロー、新入社員にはメンターとの相性を考慮しましょう。

まとめ:採用ミスマッチには現状に合わせた対策を講じよう!

採用のミスマッチは、企業だけでなく応募者や社員にマイナスの影響をもたらす可能性があるため、選考中や入社前に対策を講じておくことが重要です。特に適性検査を実施して客観的な評価を下したり、面接マニュアルを活用して平準化された面接を実施したりと、選考の時点で自社の求める人材かどうかを見分けましょう。

採用ミスマッチを防ぐためには現状を的確に把握し、改善していくことが肝心です。企業と人材のマッチ度を改善したい場合は、ぜひ本記事で紹介したポイントを参考にしてみてください。

本記事で紹介した様々な対策を、一つの「戦略」としてまとめ上げるのが「全体設計」です。明日から使える、ミスマッチとは無縁の採用活動を始めるための教科書をぜひご活用ください。