新卒採用を取り巻く市場は、少子高齢化や採用の早期化、学生の価値観の変化など、様々な要因によって常に変動しており、その市場規模も年々変化しています。

本記事では、2025年卒の新卒採用を取り巻く市場の現状と、今後の動向について解説します。

「日々の業務で情報収集をする時間が確保できない‥」という方も多いと思いますので、現状の市場規模と今後の採用動向について、情報収集の一助になれば幸いです。

【2025年卒】新卒採用の市場規模と求人倍率の現状

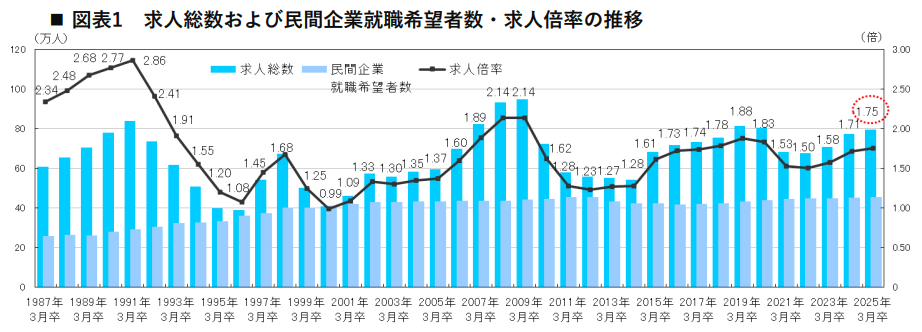

新卒採用の市場規模を把握する上で、まず注目すべきは求人倍率です。求人倍率は、企業からの求人数を就職希望者数で割ったもので、労働市場の需給バランスを示す重要な指標となります。

全体の求人倍率

新卒採用の市場規模について、2025年3月卒業予定の大学生・大学院生対象の大卒求人倍率は1.75倍と、前年に比べ微増しています。2022年卒では新型コロナウイルス感染拡大による景況感悪化の影響から、一時的に求人倍率が低下していますが、それ以降は緩やかに上昇が続いています。

従業員規模別に見ると、中小企業(1000名以下)では求人倍率が上昇しており、大企業(1000名以上)では低下しています。売り手市場が依然続いている状況で、特に中小企業はターゲット層への訴求や母集団形成に苦戦していることが予想できます。

売り手市場は継続見込み

学生有利の売り手市場は今後も継続する見込みです。

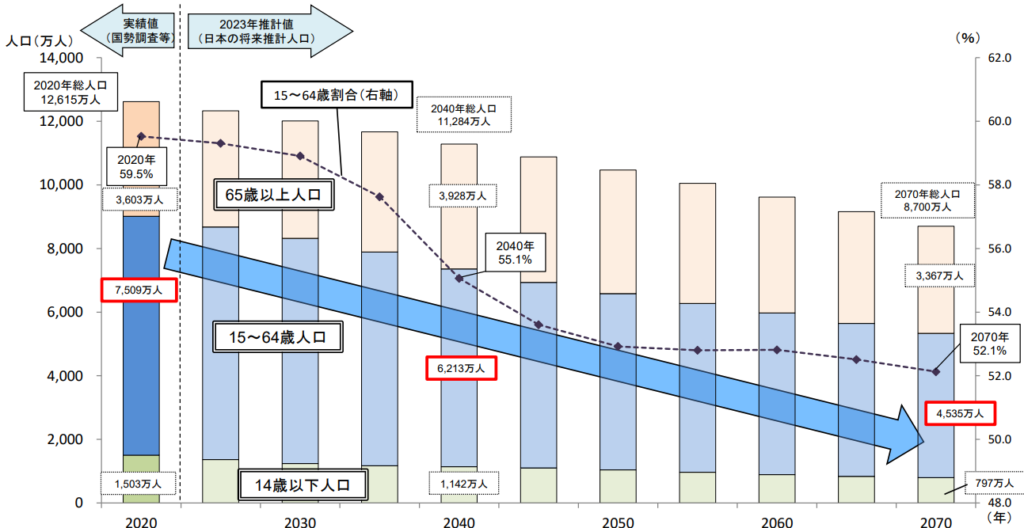

厚生労働省の調査によると、日本の人口は今後減少し続けており、特に15~64歳人口の減少ペースが顕著に表れています。新卒採用の対象となる若い世代の人口が減少していることから、企業が求める人数に対して、就職を希望する学生の数が少ないという根本的な構造が存在します。

そのため、就活の早期化が進んでいることも相まって、エントリー数の確保・ターゲット学生への魅力付けはますます難易度が上がっているといえます。

参考:人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて

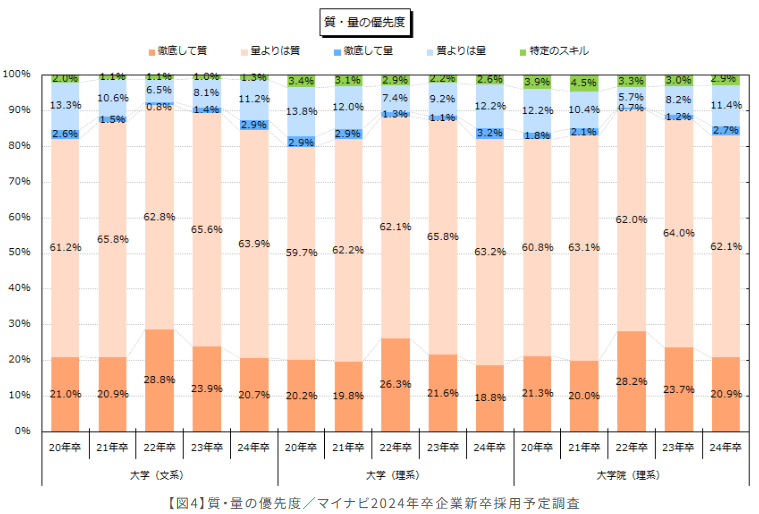

母集団の量だけではなく「質」も重視

売り手市場が続いている中で、母集団形成の量に苦戦する企業が多いことが予測されます。

ですが、下記データから「質より量」というわけでもなく、採用基準は下げずに採用活動をしている企業が多いことが読み取れます。「採用基準を緩めず、自社に合うターゲット学生を採用するという本質は維持したい」という意図の表れが予想できます。

マッチングを無視して量のみにフォーカスした採用は、入社後のミスマッチが生まれやすく、良い採用に繋がりにくいでしょう。そのため、売り手市場が続く中でも、採用基準を設定したり、採用手法の見直し・工夫を続けていくことが求められています。

採用基準の重要性や具体的な設定方法については、こちらの記事『「採用基準」の重要性とは?具体的な設定方法とメリットを解説!』をご覧ください。

企業動向

新卒採用の市場規模について、特に中小企業では求人倍率が上昇しており、売り手市場が続いていることが分かりました。では、企業はどのような計画で採用活動を進めていくのでしょうか。

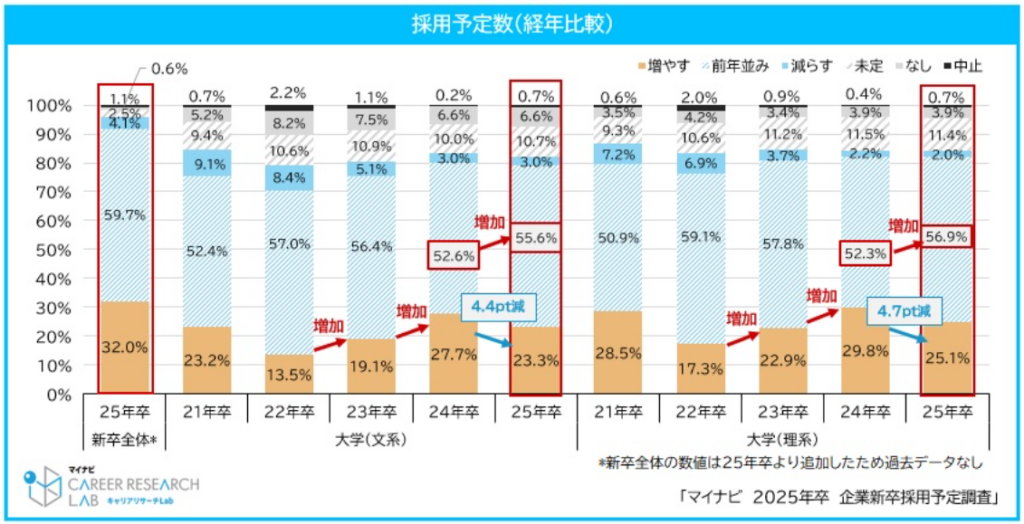

2025年卒の採用見込みは「前年並み」が最多

マイナビ2025年卒の調査によると、25年卒の採用予定数は文理ともに「前年並み」が増加していることが分かります。これまで2年連続で採用数を「増やす」と回答する企業が増加していましたが、2025年卒は前年比減となっています。

少子高齢化も影響していますが、今後は採用数よりもマッチングの「質」を重視していくことが予想されます。若い世代の労働人口が減少している中、企業の持続的な発展のためには、新卒採用自体を取りやめる選択肢は考えにくいです。そのため「マッチングの精度を上げて、長期的に活躍してくれる学生を採用したい」という動きが強まっているのではないでしょうか。

学生動向

就活の早期化が進んでいる状況で、学生側のインターンシップの参加時期や行動量についてみていきましょう。

インターンシップの参加割合

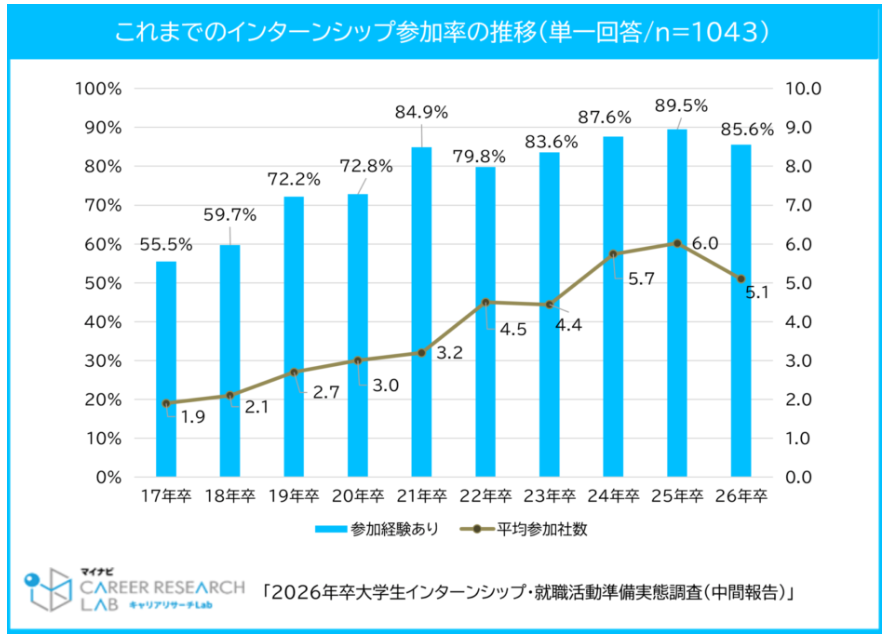

インターンシップに参加する学生は、過去10年間右肩上がりで伸び続けています。

近年、インターンシップや仕事体験は、学生にとって企業理解を深め、自身のキャリアを考える上で非常に重要な機会となっているためです。

マイナビの調査によると、26卒のインターンシップ参加率は85,6%で、ほとんどの学生が5社前後のインターンシップに参加していることが分かります。積極的にインターンシップに参加することで、手探り状態でも業界理解を深めたい、という学生が多いのではないでしょうか。

参考:26卒のインターンシップ参加率は85.6%、株式会社マイナビ調査

また、25卒採用からインターンシップの定義が大きく変更しています。具体的な変更点と採用成功につなげるポイントについてはこちらの記事『採用直結型インターンシップとは?変更点と採用成功につなげるポイントを解説』をご覧ください。

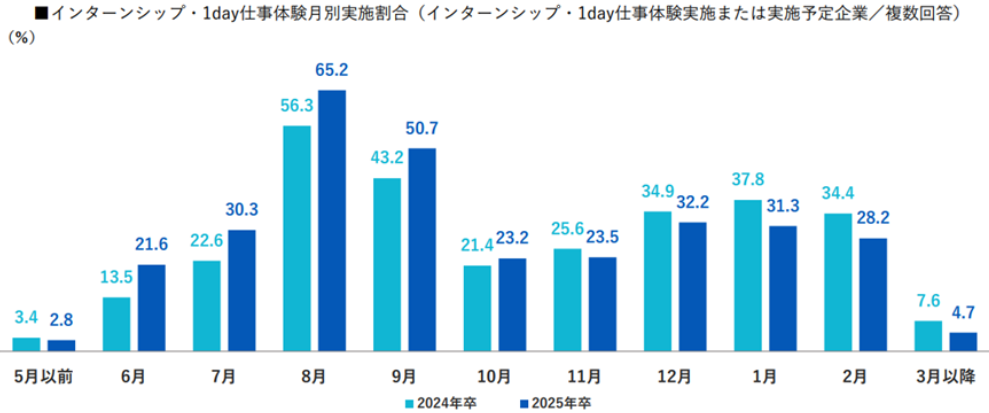

インターンシップ参加時期

学生がインターンシップ・仕事体験に参加する時期は、年々早期化しています。

24卒と25卒のインターンシップ実施割合を比較すると、8月が最も多いのは変わりないですが、6月・7月の実施が増えています。夏休み前に実施する企業が増えているため、インターンシップの企画や誘導などは5月頃から進めておく必要があります。学生は早期から自己分析や業界研究をしているため、企業側も学生の動きに合わせた準備を進めておきましょう。

参考:インターンシップはいつが効果的?広報・実施期間について

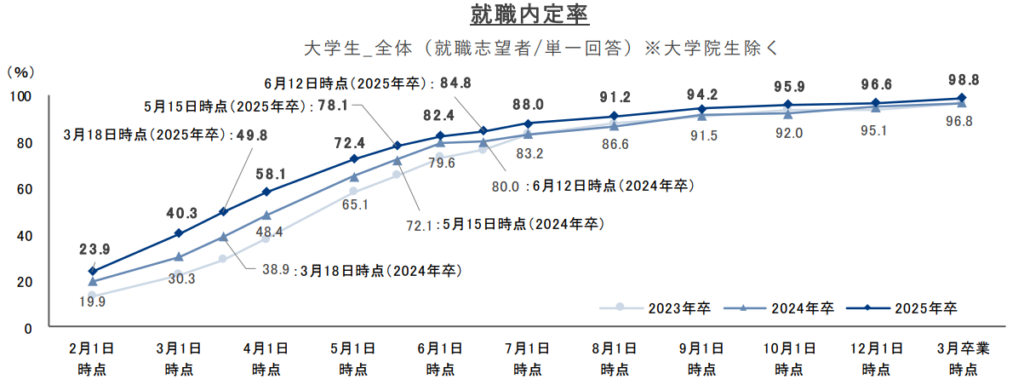

2025年卒の内定率と行動量

2025卒の3月1日時点の内定率は「40.3%」というデータから、就職活動の早期化が大きく現れていることが分かります。また、就活活動量では、3月をピークに新規にエントリーシートを提出する学生が減少するため、広報活動解禁の3月以前にどれだけ認知を広げることができるかがポイントになってきます。

参考:就職プロセス調査(2025年卒)「2025年3月度(卒業時点) 内定状況」

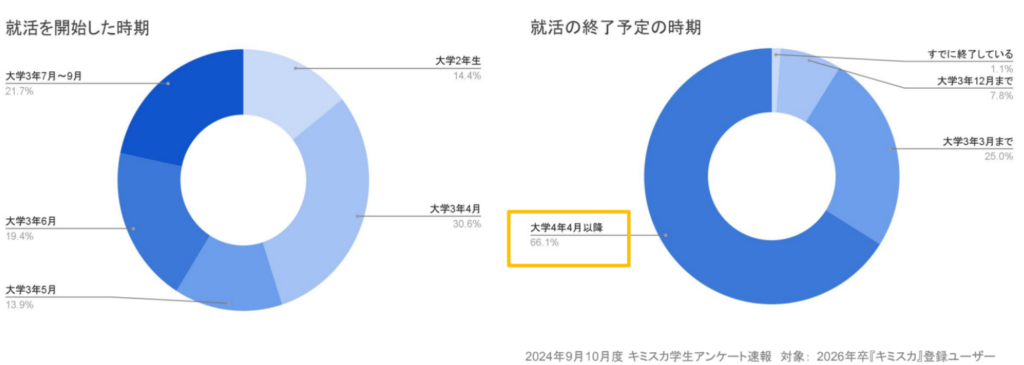

就活終了時期はあまり変わらず

就活終了予定時期は「大学4年4月以降」が最も多く66.1%という結果になりました。大手企業含め内定が出揃うタイミングまで就活は続ける、という考えの学生が多いことが分かります。

一方で、大学3年3月までに就活を終了させる予定、という学生は4割弱を占めています。早期からインターンシップや面談を重ね、納得のいく企業であれば3年生の内に進路を決めるという選択肢も多いようです。その場合、入社時期まで時間が空くため、内定者インターンシップを実施することで、業務に慣れ入社タイミングでは即戦力としての活躍も期待できます。

参考:2024年9月10月度キミスカ学生アンケート(2026卒登録ユーザー対象)

学生が企業に求めていることとは?

次に、今学生が企業にどんなことを求めているかを見ていきましょう。

学生が求めていることを理解したうえで、適切な訴求をしていくことが大切です。

働きやすい環境

1つ目は働きやすい環境かどうか、という点です。社会人経験がないため抽象的な視点ですが、会社の雰囲気を重要視する学生が多いことが考えられます。マイナビ2025データによると「楽しく働きたい」が最多でした。最も増加幅が大きかったのは「個人の生活と仕事を両立させたい」で、前年比1.7pt増の24.5%という結果になっています。

成長機会があるかどうか

2つ目は成長機会が見込めるかどうか、という点です。1社に依存せずに自分のスキルを伸ばしたい、と考えている学生が多いためです。ワンキャリアの調査結果によると「約4割の学生が転職前提でファーストキャリアを選択する」と回答していることが分かりました。

企業にキャリアを委ねるのではなく、転職を通じて長期的なスキルアップを実現させたい、と考える学生が増加していることが予想できます。そのため、成長機会が見込めるかどうか、というポイントは学生が企業に求めていることの1つになります。

参照:【2025年卒 実態調査】25卒は「転職」を視野に入れつつ「給料」を重視

母集団形成に活用できる採用手法

新卒採用市場において、質の高い母集団を形成することは、採用成功の鍵となります。

以下、母集団形成に活用できる代表的な採用手法を紹介します。

ナビサイト

ナビサイトは、新卒採用におけるメインの手法です。多くの学生が利用するため、母集団を形成しやすい点や、一定の信頼が得られることがメリットとして挙げられます。

一方で、大手企業に注目が集まるため中小企業は見つけてもらいにくい点、掲載費用が高額な点、母集団の質を担保できない点がデメリットです。中小企業の場合は、ナビサイトだけに頼りきるのではなく、他の手法と組み合わせることをおすすめします。

人材紹介

人材紹介は、いわゆる「転職エージェント」や「就活エージェント」を指します。

自社が求める人材を紹介してもらえるので、良質な母集団を形成しやすいというメリットがあります。採用担当者の工数を削減したい場合は、非常に有用性が高いといえるでしょう。

ただし、採用時の手数料が高額な点、自社に採用のノウハウが蓄積されない点がデメリットとして挙げられます。また、大量に母集団を形成したいときには不向きです。

合同説明会・就活イベント

合同説明会や就活イベントへの積極的な出展も、母集団形成にはおすすめです。

幅広い層の学生からの認知を獲得でき、直接アプローチすることもできる点は大きなメリットです。新しい層の母集団形成を希望しているときは、非常に効果的でしょう。

ただし、一人ひとりと丁寧にコミュニケーションを取ることは難しく、イベントによっては参加者自体が少ないことも多いという懸念点があります。また、短時間で企業の魅力を伝える必要があるので、念入りにブースや資料、プレゼンテーションの準備をしなければいけない点にも注意しましょう。

企業説明会

自社が開催するオンライン・オフラインの企業説明会で母集団を形成することも可能です。

求人に掲載できない情報を詳細に伝えたり、一人ひとりと十分にコミュニケーションを取ったりすることができます。ただし、知名度が低い企業の場合は、そもそも十分な参加者を集めることが難しい点に注意しましょう。準備や実施に十分なリソースを投入する必要もあるため、採用担当者の工数を確保しておく必要もあります。

インターンシップ

実際に自社で働いてもらうインターンシップは、意欲の高い学生の母集団形成に有効です。学生の能力や適性を直接確認できて、学生にも自社の業務内容や雰囲気を深く理解してもらえるので、ミスマッチの防止に効果的です。

インターンシップには多くのメリットがありますが、学生の負担にならないよう、開催時期には気を付けましょう。例えば、テスト期間や暦上休み期間として推奨されているお盆や年末年始などは、参加したくてもできない可能性が高いです。

また、運営側の工数もかかるため、参加する社員の調整やコンテンツ内容などは入念に準備しておきましょう。

カジュアル面談

カジュアル面談とは、採用担当者や先輩社員と学生が気軽に行う面談です。お互いの情報交換を目的としており、履歴書を用意してもらったり合否の判定を下したりすることはありません。

相互理解を促進できるカジュアル面談では、学生のことを深く理解することができます。また、有意義な情報を提供することで、学生の志望度を高められるというメリットもあります。そのため、質のよい母集団形成に効果的なのです。

ただし、学生一人ひとりに時間を割く必要があるので、大幅に工数が増加する点に注意しましょう。さらに、面談の内容によっては企業イメージが低下するリスクもあります。参加社員へ事前に実施意図と注意点を共有しておき、自社の魅力が正しく正確に伝わるようにすることが重要です。

キャンパス内セミナー

キャンパス内セミナーは、大学や専門学校を会場として実施する企業説明会です。

校内で開催できるため、セミナー参加のハードルを下げられます。また、開催校での母集団形成に有効なので、重点的に人材を採用したい大学がある場合はおすすめです。

ただし、形成できる母集団の大きさが限られてしまうという注意点もあります。大学との調整が必要になるので、必ずしも希望を叶えられるわけではありません。

メディア・SNS

自社の採用サイトでの情報発信や、SNSを活用したPR活動は、数を重視して母集団を形成したい企業に適しています。

今の学生は求人サイトだけではなく、さまざまな方法を組み合わせて企業の情報を収集しています。もちろん、SNSや企業メディアからも情報を集めているので、企業が自社の魅力について自発的に発信することが大切です。

社風や仕事内容を自然な形で知ってもらえれば、ミスマッチの防止に効果を発揮してくれます。ただし、運用の費用と工数がかかる点に注意が必要です。

リファラル採用

リファラル採用とは、従業員の紹介を通じて人材を採用する手法です。新卒採用では、先輩社員が後輩を紹介するケースが該当します。

お互いによく知ったうえで選考に進めるため、社風や文化にフィットする人材を獲得しやすいというメリットがあります。その一方で、大きな母集団形成には適していないというデメリットに注意が必要です。

ダイレクトリクルーティング

企業が主体的に学生を探し出し、直接アプローチする手法です。ターゲット学生に絞って効率的にアプローチできることが最大のメリットです。

インターンシップの母集団形成や、早期から認知獲得するためのツールとしても活用できます。また、内定辞退が発生してあと数名採用する必要がある場合、後期時期からでもすぐに活用できることもメリットの1つです。

一方で、ナビサイトとは異なり、企業側からアクションを起こさないと、学生と接点を持つことはできません。そのため、スカウトを送付したり、スカウト文章の作成などの工数がかかる点はデメリットです。

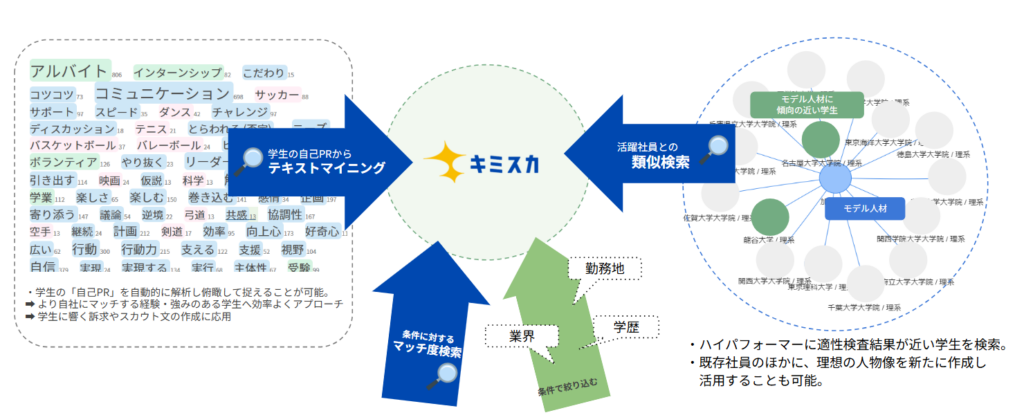

キミスカ

弊社が運営している「キミスカ」は、就活生の3人に1人が活用するダイレクトリクルーティングシステムです。

特徴は「3種類のスカウトで効率的にアプローチ可能な点」「活躍社員の傾向を分析して、マッチングの精度を上げられる点」などがあります。ゴールド、シルバー、ノーマルスカウトの3種類スカウトがあるため、本当に会いたい学生に対してはゴールドスカウトで本気度を伝え、開封前に特別感を上乗せすることができます。一方で、ノーマルスカウトは一括で自動送信ができるため、工数を削減しながら幅広い学生に対してアプローチすることができます。

また、分析周りに強みを持つ「タレントパレット」を運営するプラスアルファコンサルティング社がグループ会社のため、高度な検索機能を活用することでマッチングの精度を上げられます。例えば、自己PR文章のテキストマイニングと、活躍社員の傾向を反映させ、類似検索をすることが可能です。そのため、今まで出会えなかった潜在層へのアプローチが実現できます。

※お問い合わせはこちら

まとめ

本記事では、2025年卒の新卒採用を取り巻く市場の現状と今後の動向について解説しました。

新卒採用の市場規模について、売り手市場は今後も継続していきますが、母集団の量よりマッチングの精度が重要視される傾向にあります。

そのため、企業は最新の情報を把握し、学生の価値観の変化に対応した戦略を策定することが重要です。多様な採用手法を組み合わせ、自社の魅力を効果的に伝えることで、厳しい市場環境下でも優秀な人材を獲得することが期待できます。

本記事が、貴社の新卒採用活動の一助となれば幸いです。