新卒採用の担当者の皆様にとって、「新卒採用はいつから始めるべきか?」という疑問は、毎年頭を悩ませる重要なテーマではないでしょうか。優秀な学生を確保するためには、適切な時期に採用活動を開始し、効果的なスケジュールを立てることが不可欠です。

本記事では、政府が定める就活ルール、新卒採用の基本的なスケジュール、早期化の背景、スケジュールを決める際の考慮点、そして効果的なスケジュールの立て方までを詳しく解説します。

新卒採用の開始時期はいつから?

新卒採用の開始時期は、かつては企業が自由に設定していましたが、近年は政府主導の「就職活動ルール」によって、大まかなスケジュールが定められています。

これは、学生が学業に専念できる環境を維持し、過度な早期選考を防ぐことを目的としています。

政府が定める就活ルールにおける「3つの解禁日」

現在の就職活動ルールでは「2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」に則り、以下の日程で定められています。

ただし、これらの解禁日はあくまでも「目安」であり、法的な拘束力はありません。しかし、多くの企業がこのルールを尊重し、採用活動を行っています。

広報活動解禁:3月1日

企業が採用に関する情報を公式に公開し始める時期です。

企業のウェブサイトや採用サイト、就職情報サイトなどで、募集要項やインターンシップ情報などが公開されます。学生は、この時期から本格的に企業研究を開始します。

採用選考活動解禁:6月1日

企業がエントリー受付や会社説明会、選考活動(筆記試験、面接など)を開始できる時期です。

多くの企業がこの時期に合わせて選考を開始します。

内定解禁:10月1日

企業が学生に対して正式に内定を通知できる時期です。

学生は、複数の企業から内定を得ている場合、この時期以降に最終的な進路を決定します。

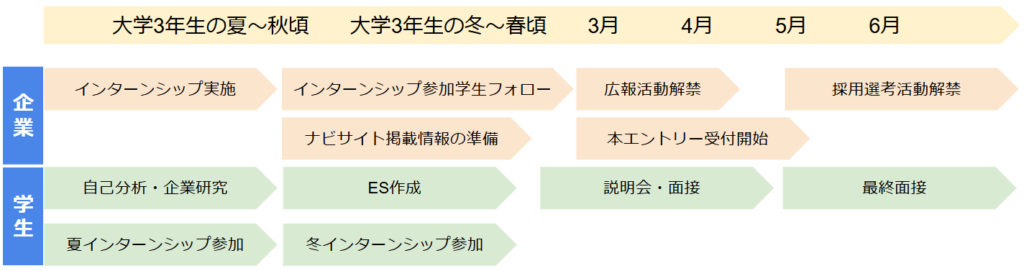

新卒採用の基本的なスケジュール

政府の就活ルールを踏まえた上で、一般的な新卒採用の年間スケジュールは以下のようになります。

大学3年生の夏~大学4年生の6月頃

大学3年生の夏頃から徐々に就活に対する意識が芽生え、自己分析や企業研究、夏インターンシップに参加する学生が増えてきます。就活解禁となる3月までに相互理解を深め、6月の採用選考解禁を待たずして就活が終了する学生も多くなっています。

大学3年生の冬~大学4年生の春頃(3月1日以前)

学生は、興味のある企業にプレエントリーを行い、企業説明会やセミナーに参加するなどして、企業研究を本格化させます。

ある程度志望業界・志望企業が固まっている学生が多いため、夏インターン時期に比べ、絞り込みが進んでいることが予想されます。そのため、志望企業の冬インターンシップにも積極的に参加して、特定の企業理解を深めようとします。

大学4年生の3月1日~5月

就職ナビサイトがオープンとなるため、企業が採用情報を一斉に公開します。

学生は、募集要項を確認し、本エントリーの準備を始めます。合同説明会や個別企業の説明会に参加し、筆記試験、適性検査、面接などの選考活動が本格的にスタートします。

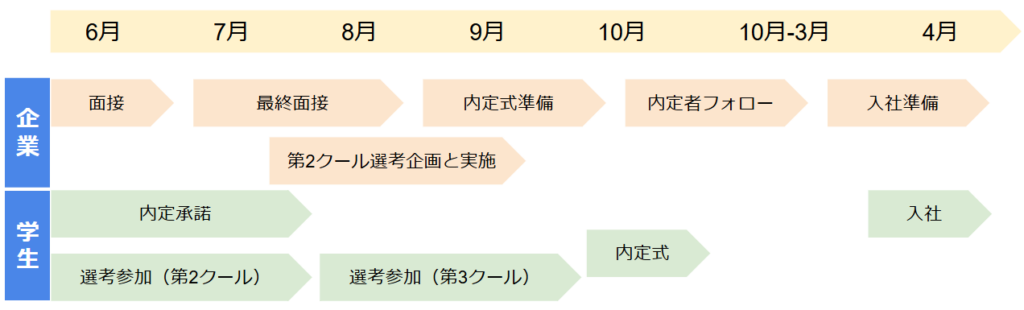

大学4年生の6月1日~4月

6月以降は最終面接~内々定出しが増えるタイミングです。

このタイミングで目標採用人数との乖離がある場合、追加施策の検討や、第2クール採用の準備を早急に進める必要があります。

大学4年生の10月1日(内定式)~4月(入社)

10月に内定式を実施する企業が多いため、前後は企画や準備で慌ただしくなります。

内定式終了後は、4月の入社まで約半年あるため、内定者インターンを実施したり、内定者同士の懇親会などを企画すると良いでしょう。会社の雰囲気や業務に慣れてもらうことで、入社までの不安が軽減されるからです。

新卒採用市場を取り巻く現状とは?

新卒採用のスケジュールを検討する上で、現状の市場について理解しておきましょう。

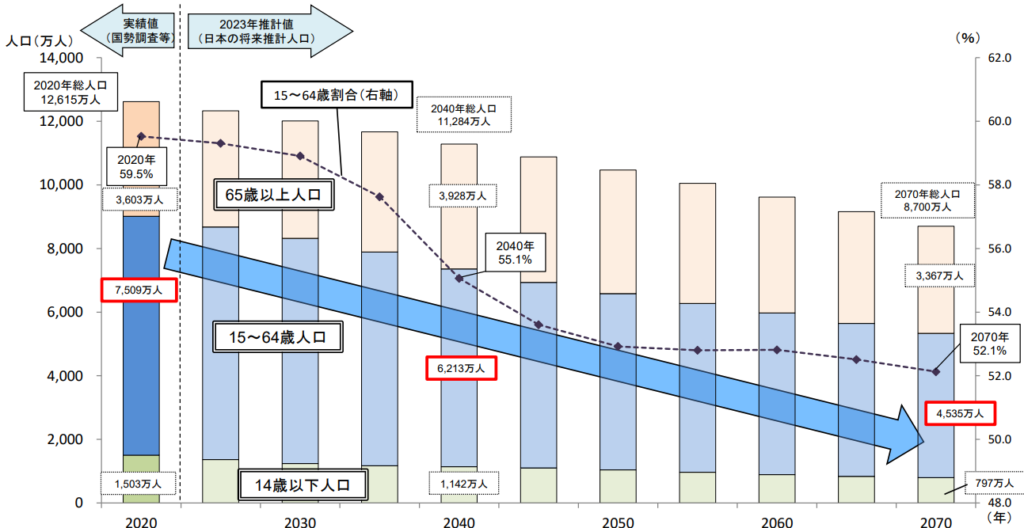

売り手市場は継続見込み

厚生労働省の調査によると、日本の人口は今後減少し続けており、特に15~64歳人口の減少ペースが顕著に表れています。新卒採用の対象となる若い世代の人口が減少していることから、企業が求める人数に対して、就職を希望する学生の数が少ないという根本的な構造が存在します。

そのため、就活の早期化が進んでいることも相まって、エントリー数の確保・ターゲット学生への魅力付けはますます難易度が上がっているといえます。

参考:人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて

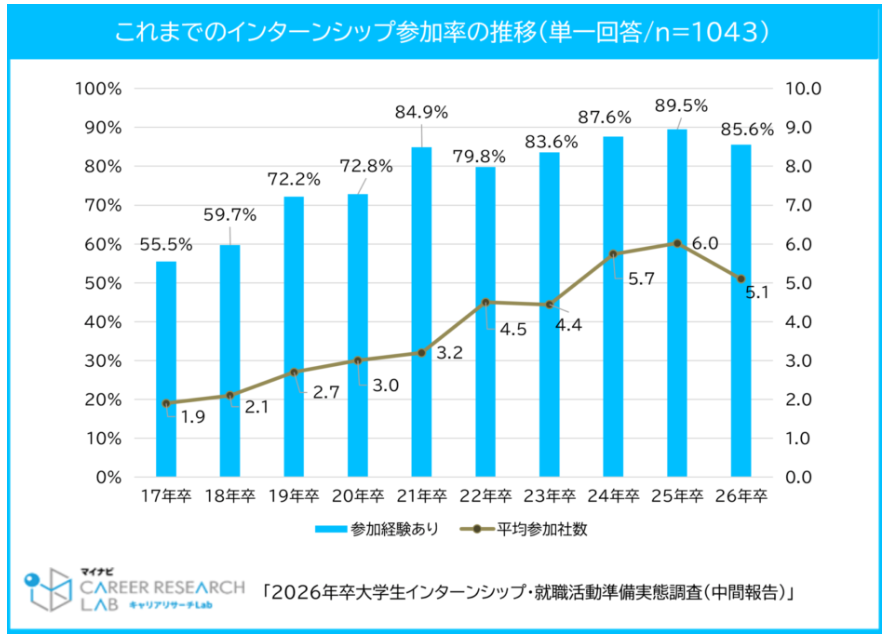

インターンシップの参加割合は増加

インターンシップに参加する学生は、過去10年間右肩上がりで伸び続けています。

近年、インターンシップや仕事体験は、学生にとって企業理解を深め、自身のキャリアを考える上で非常に重要な機会となっているためです。

マイナビの調査によると、26卒のインターンシップ参加率は85,6%で、ほとんどの学生が5社前後のインターンシップに参加していることが分かります。積極的にインターンシップに参加することで、手探り状態でも業界理解を深めたい、という学生が多いのではないでしょうか。

参考:26卒のインターンシップ参加率は85.6%、株式会社マイナビ調査

企業タイプ別の新卒採用スケジュール

ここでは、企業タイプ別に新卒採用のスケジュール例を見ていきましょう。

自社の採用目標やターゲット学生層に合わせて、最適なスケジュールを検討することが重要です。

早期タイプ

早期タイプは、大学3年生の夏頃からインターンシップを積極的に実施し、大学3年生の秋から冬にかけて早期選考を開始するスケジュールです。大手~採用活動に意欲的な中小企業が早期から動くケースが多いです。

インターンシップの企画や満足度を上げるポイントについては、こちらの記事をご覧ください!

| 大学3年生の夏~秋 | インターンシップの企画、実施。早期選考案内など |

| 大学3年生の秋~大学4年生の春 | 早期選考案内、プレエントリー・エントリー受付を開始。説明会の実施。 |

| 大学4年生の春~夏 | 複数回の選考(書類選考、筆記試験、複数回の面接など)を実施。 |

| 大学4年生の夏~秋 | 内々定出し~内定者フォロー |

標準タイプ

標準タイプは、大学3年生の冬から大学4年生の春にかけて広報活動を本格化させ、大学4年生の春から夏にかけて選考活動を行う、一般的なスケジュールです。

早期タイプと似ていますが、インターンシップは選考要素を持たせず、あくまで自社の認知拡大のみを目的としているケースが多いです。

| 大学3年生の夏~冬 | インターンシップの企画、実施。 |

| 大学4年生 春~ | プレエントリー・エントリー受付を開始。説明会の実施。 |

| 大学4年生 春~夏 | 複数回の選考(書類選考、筆記試験、複数回の面接など)を実施。 |

| 大学4年生 夏以降 | 内定出し~内定者フォロー |

後期タイプ

後期タイプは、大学4年生の夏以降や秋以降に選考活動を開始するスケジュールです。公務員試験終了後や、第1選考クールが落ち着いたタイミングで、学生へのアプローチを注力する企業が後期タイプに当てはまります。

後期タイプは、標準タイプでは出会えなかった多様な人材にアプローチできる可能性がありますが、応募者数が限られる場合もあります。また、学生の就職活動意欲が低下している可能性も考慮する必要があります。

| 大学4年生 夏~秋以降 | 広報活動開始、エントリー受付開始。 |

| 大学4年生 秋~冬以降 | 複数回の選考(書類選考、筆記試験、複数回の面接など)を実施。 |

| 大学4年生 冬~翌年 | 内定出し~内定者フォロー |

新卒採用スケジュールを決める際のポイント

自社にとって最低な新卒採用のスケジュールを決めるために、抑えておくべきポイントをご紹介します。

自社の採用ニーズの明確化

まず、どのような人材を何人採用したいのか、具体的な採用ニーズを明確にすることが重要です。

職種、必要なスキル、求める人物像などを具体的に定義することで、ターゲットとなる学生層や適切な採用スケジュールが見えてきます。

学生動向・同業他社の動向を知る

学生の就職活動の動向を把握し、情報収集を始める時期や、エントリーを開始する時期に合わせて採用活動をスタートすることが効果的です。大学のキャリアセンターや就職情報サイトなどを活用して、最新の情報を集めましょう。

加えて、同業他社の動きや事例について把握することも重要です。競合他社が早期に採用活動を開始する場合、ターゲット学生が他社に流れてしまう可能性があります。そのため、検討タイミングや訴求方法を工夫する必要があるかもしれません。

選考期間と内定承諾期間の確保

選考活動には、書類選考、筆記試験、面接など、複数のステップが必要です。それぞれのステップに必要な期間を考慮し、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。学生が内定を承諾するまでの期間も考慮に入れましょう。

加えて、選考期間前に採用広報の準備期間も確保することが重要です。採用活動を効果的に行うためには、会社説明会で使用する資料や、採用ホームページ、SNSなどの広報ツールを事前に準備する必要があるからです。これらの準備期間もスケジュールに含めておきましょう。

内定後のフォロー体制

内定を出した学生が入社意欲を維持し、スムーズに入社を迎えるためには、内定者懇親会や研修などのフォロー体制を整えることが重要です。内定承諾後の辞退を防ぐためにも、不安や気になる点はキャッチアップしておく必要があるからです。

対面でコミュニケーションが取りやすい場合は、先輩社員との座談会や、社内イベントに招待するのも効果的です。カジュアルな雰囲気を知ることで、入社までの不安が解消できるからです。オンラインの場合は、内定者向けのSNSグループを作成したり、定期的な情報発信をすることで、気軽に情報交換がしやすくなります。

座談会を企画する場合、メリットや具体的な開催方法についてはこちらの記事にまとめています。合わせてご覧ください!

まとめ

本記事では、企業タイプ別のスケジュール例や、採用スケジュールを決める際のポイント、さらに新卒採用を成功させるためのヒントをご紹介しました。

新卒採用のスケジュールは、企業の状況や採用目標によって異なります。早期からの情報発信や魅力的な企業ブランディング、多様な選考方法の検討などを通じて、優秀な人材の確保を目指しましょう!自社にとって最適なスケジュールを検討し、効果的な新卒採用活動の一助になれば幸いです。