少子化や売り手市場の影響から、中小企業は特に苦戦を強いられているのではないでしょうか。「エントリーが集まらない」「内定を出しても他社に流れる」という悩みは、多くの中小企業が共通で抱える悩みです。

本記事では、中小企業が直面する課題を解説し、採用成功のポイントをご紹介します。自社の採用手法を振り返り、環境要因に影響されない工夫をしていきましょう!

中小企業が直面する現実

中小企業が直面する現実について、どのようなものがあるのでしょうか。

特に「少子化・売り手市場」「採用手法の高度化」が大きな影響を与えているため、1つずつ見ていきましょう。

少子化・売り手市場で学生に会えない企業が増加

日本の少子化は労働力人口の減少に直結しており、新卒者の母数が減少しているため、採用競争がますます激化しています。新卒採用が厳しくなっている要因について「新卒学生全体の数が減っていること」がマイナビの調査からも明らかとなっています。

参照:76.6%の企業が25年卒の新卒採用は「厳しくなる」と予想/2025年卒企業新卒採用予定調査

また、売り手市場が続いていることも、中小企業が苦戦している原因の1つです。全体の学生数が減少している一方で、企業の採用ニーズがコロナ後回復しているためです。2023年卒ではすべての従業員規模で求人倍率が1倍を超えており、特に300人未満の中小企業では年々求人倍率が増加しています。そのため、中小企業は特に採用難度が高まっていることが分かります。

大企業の給与引き上げと採用手法の高度化

大企業は軒並み給料の引き上げを実施しています。マイナビのデータによると、初任給の引き上げを行う予定の企業は47.2%にのぼりました。特に、上場企業では約半数がさらなる引き上げを予定しているため、新卒中途問わず候補者へのアピールと、現職社員の定着を目指していることが予想されます。

また、大企業の採用手法が高度化していることで、中小企業が遅れをとっていることも苦戦する理由の1つです。大企業は採用に多額の資金を投入し、AIや広告を駆使している一方、中小企業はコスト制約により同様の手法を採用しにくいのが実情です。そのため、給与引き上げや潤沢な採用資金を活用した採用手法の高度化は、中小企業ではすぐに真似することは難しいでしょう。

参照:76.6%の企業が25年卒の新卒採用は「厳しくなる」と予想/2025年卒企業新卒採用予定調査

中小企業が新卒採用で苦戦する理由

学生数の減少・売り手市場が続く中で、大企業は採用手法をアップデートし続けているため、新卒採用の難易度は上がっていることが予想されます。中小企業が新卒採用で苦戦する理由について、ここでは4つご紹介します。

リソースやノウハウが少ない

1つ目に、採用にかけられる「リソースやノウハウが足りていない」ことが挙げられます。特に中小企業では、専任の採用チームを持たず、少人数の人事で採用から研修まで担当しているケースや、通常業務と兼務で業務を行っているところも多いのではないでしょうか。

新卒採用は学生の志向に合わせながら訴求を行い、かつ迅速な対応が求められます。例えば、エントリー後のやり取り1つにしても、返信が遅くなってしまうと興味関心が薄れ他社に流れてしまう可能性が高まります。そのため、リソースやノウハウが少ないことは、新卒採用で苦戦する要因となります。

その「ノウハウ不足」を、体系化された「設計図」で補いませんか?大手と同じ土俵で戦うのではなく、限られたリソースで成果を最大化するための「全体設計」の考え方を、以下の資料で解説します。

知名度が低いこと

2つ目に、中小企業は大企業に比べて「ブランド力や知名度が低い」ことが挙げられます。学生が就職活動を始める際に企業の名前を認知していない場合、選択肢にすら入らないことが多いのが実情です。

例えば、身近なBtoC企業や食品メーカーなどは、日常生活でも名前を聞く機会が多いため、エントリー候補として想起しやすいでしょう。一方で、中小企業は数が多い上に知名度が低いため、学生に認知してもらうことが大きな壁となります。ですが、すぐに会社の知名度を上げることはできないため、自社の訴求ポイントを洗い出して知名度に左右されない工夫をし続けることが大切です。

予算が少ない

3つ目に、新卒採用にかけられる予算が少なく、施策に制限があることが挙げられます。認知獲得のための広報活動には多くのコストが発生するからです。また、その年の売上状況によって新卒採用にかけられる予算が急に減ってしまったり、そもそもの採用人数に大きな変動があるというケースもあるでしょう。

例えば、媒体掲載ならナビサイトに掲載費用が発生し、イベントなら合説や小規模なマッチングイベントに出展回数分の費用がかさみます。ダイレクトリクルーティングシステムや人材紹介を活用している場合は、成果報酬型で費用が都度発生するものもあります。限られた予算で採用手法や媒体選定をする必要があるため、あらかじめ採用基準を設定し、効率的に採用活動を進められるよう事前準備を念入りに行わなければなりません。

待遇や条件面で不利になる

4つ目に、大企業より待遇や条件面が不利であることも要因の1つになります。「大企業と中小企業では年間約100万ほどの差がある」という厚生労働省のデータからも分かるように、大企業と比較すると、中小企業では初任給や福利厚生が劣る場合が多いでしょう。

しかし、中小企業では「売上の変動や組織体制の変化が大きく、待遇の改善施策に踏み切れない‥」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。複数内定を獲得した際に、待遇の善し悪しは重要な判断軸になりうるため、条件面が理由で内定辞退となってしまうケースも考えられます。そのため、待遇や条件面だけで見たら、中小企業は不利になりやすいでしょう。

学生が企業に求めることは?

次に、今学生が企業にどんなことを求めているかを見ていきましょう。

学生が求めていることを理解したうえで、適切な訴求をしていくことが大切です。

働きやすい環境

1つ目は働きやすい環境かどうか、という点です。社会人経験がないため抽象的な視点ですが、会社の雰囲気を重要視する学生が多いことが考えられます。マイナビ2025データによると「楽しく働きたい」が最多で、最も増加幅が大きかったのは「個人の生活と仕事を両立させたい」で、前年比1.7pt増の24.5%という結果になっています。

成長機会があるかどうか

2つ目は成長機会が見込めるかどうか、という点です。1社に依存せずに自分のスキルを伸ばしたい、と考えている学生が多いためです。ワンキャリアの調査結果によると「約4割の学生が転職前提でファーストキャリアを選択する」と回答していることが分かりました。

企業にキャリアを委ねるのではなく、転職を通じて長期的なスキルアップを実現させたい、と考える学生が増加していることが予想できます。そのため、成長機会が見込めるかどうか、というポイントは学生が企業に求めていることの1つになります。

参照:【2025年卒 実態調査】25卒は「転職」を視野に入れつつ「給料」を重視

新卒採用で成功するためのポイント

ここからは、新卒採用で成功するためのポイントをご紹介します。少子化や大企業との比較で苦戦を強いられる場面が多くなりますが、成功に近づけるためのポイントを押さえて実践していきましょう。

ターゲット像を明確にする

まずは、ターゲット像の要件を明確にすることが大切です。採用活動にかけるリソースをターゲット層に集中させることで、効率的かつ効果的な採用活動が可能になるためです。ターゲットとしたい学生に求める「必須条件」「歓迎条件」を設定して、効率的にアプローチしていきましょう。

例えば、東京本社の企業で、大阪支社の学生を採用したい場合、必須条件は「大阪もしくは関西勤務を希望している学生」となります。加えて、注力したい募集職種がエンジニア職で、専門的な知識は無くてもOKだが、理系で情報系を専攻している学生だとなお良い、という場合、歓迎条件は「理系で情報系を専攻している学生」となります。

その他、活躍社員の適性検査から逆算して、学生の志向性を絞り込むのも良いでしょう。

ターゲット像が明確になったら、次はその学生に「選ばれる」ための戦略設計が必要です。候補者との出会いから入社まで、一貫したストーリーで惹きつけるための「全体設計」の技術をこの一冊にまとめました。

採用手法を見直す

ターゲット像が明確になった後、適切な採用手法かどうか見直してみましょう。採用媒体にはさまざまな特徴があるので、利用している学生の属性も異なるためです。幅広い学生が多く登録している媒体もあれば、登録数は少ないが理系や体育会系学生に特化した媒体などさまざまです。

募集職種や採用エリアに応じて柔軟に媒体を使い分けてみると、効率的にターゲット学生へアプローチできる可能性が高まります。例えば、首都圏の採用はナビサイトでの訴求、母集団形成で問題ない場合でも、関西や地方支社での母集団形成には苦戦している、というケースも考えられます。その場合、対面イベントや人材紹介、ダイレクトリクルーティングの活用など、新たな採用手法の検討・見直しが必要になります。

個別対応に注力する

個別対応に注力することで、ターゲット学生を採用しやすくなります。学生の就活観やキャリアプランを丁寧にヒアリングすることで、それに沿った自社の魅力をアピールすることができるからです。

選考中に志望度が上がったタイミングについて「マス向けではなく、1人1人にしっかり向き合って対応してくれた」という回答が多いことから、個別対応は選考意欲と志望度UPに繋がることが分かります。

- 面接の中で、過去の経験を深堀りしてくれる質問があった

- 面接後にフィードバックや今後に向けたアドバイスをくれた

- 面接通過の際に、どこが良かったのかポイントを詳細に教えてくれた

※参照:第130回 2022卒学生に聞いた、企業の選考中に「志望度が変化したエピソード」と「改善してほしいと感じたこと」

とはいえ「工数が限られており、応募者全員に対して時間をかけることは難しい‥」という企業も多いのではないでしょうか。候補者全員を個別対応するのは難しいため、本当に採用したい学生は特に注力して個別対応をすると良いでしょう。内定承諾までの非常に重要なステップとなるため、時間を割くべきポイントになります。

その「個別対応」を、行き当たりばったりではなく、戦略的な「おもてなし」として設計しませんか?候補者の心を掴み、入社まで離さないための「全体設計」のノウハウを、以下の資料で詳しく解説しています。

HPや求人情報をアップデートする

ナビサイトやHP情報は常に最新状態になっているか、定期的に更新することが大切です。大手企業であれば事前情報が無くてもイメージできますが、馴染みのない中小企業だと企業の雰囲気がイメージ出来ず、掲載している情報だけでは不十分に感じる学生が多いためです。例えば、活躍社員や年の近い若手社員のインタビュー記事を掲載したり、会社イベントなど労働条件以外の内容を記載すると、企業の色が出てイメージしやすくなります。

ですが「緊急度を上げづらい領域なので、着手したいがなかなか進まない‥」と感じている方もいるのではないでしょうか。採用担当が少なく、他業務も兼務しているというケースもあるかと思います。その場合は、内定者か若手社員の手を借りて簡単な記事を作成してもらうのも良いでしょう。年の近い社員が関わることで、同じ目線で現場の声が反映されるため、より伝わりやすい文章が期待できます。

学生の就職観を理解する

学生が行きたい・行きたくないと思う会社の特徴を正しく理解したうえで、自社の魅力を再確認し、正しく伝えることが大切です。今学生が求めていることを正しく訴求できていないと、興味関心を持ってもらうことが難しいからです。

マイナビ社のデータによると、学生が行きたいと思う会社の特徴は「安定している」が5年連続で最多、次いで「自分のやりたい仕事(職種)ができる」「給料が良い」という結果になりました。安定している、という項目は年々上昇傾向にあるため、安定志向や待遇面を重視する傾向にあるといえます。

一方で「行きたくない」と思う会社の特徴は「ノルマがきつそうな会社」が前年に続き最多で、次いで「転勤の多い会社」「暗い雰囲気の会社」が多い結果になりました。ノルマや残業が多く、プライベートの時間が取れないことに対してネガティブな印象を持つ学生が多そうです。

中小企業の場合「安定していて給与が良い」という点については確約ができない‥という不安はあるかと思いますが、大手よりも若いうちから裁量権を持って業務を推進してもらえる環境がある、という点は中小企業だからこその大きな強みとなります。そのため、学生一人ひとりに自社の魅力を正しく伝えた上で、丁寧に魅力付けをしていくことが大切です。

自社の魅力を明確化する

学生にとって魅力的な職場とは何かを見極め、自社の強みを明確に打ち出すことが重要です。学生の就活観はさまざまなので、どれか1つ響くポイントがあれば興味関心を持ってもらいやすいためです。

「入社意向に影響する要素」として、リクルートの調査によると「転勤がなく、入社前に配属部署が決まっている」という点が上位にランクインしています。とはいえ、まだ確定していないケースもあるかと思いますので、配属部署にこだわらず、入社前に開示できる情報は共有しておくと良いでしょう。学生側も入社後のイメージが持ちやすく、事前準備など進めることができるためです。

加えて、社員の声を活用しながら社員インタビューや現場のリアルな声を動画や記事で公開することで、働くイメージをより持ってもらいやすくなります。入社前の不安が払しょくされることで、大企業でなくても魅力に感じてもらうことは充分期待できるでしょう。

中小企業の新卒採用成功事例3選。1人人事でも採用できる!

1人人事で中小企業が採用成功した事例について3つご紹介します。

採用工数が限られている中でも、時間のかけ方や採用手法を工夫することで採用成功に繋げていただいています。

同じ悩みをお持ちでしたら共感できるポイントもあるかと思いますので、ぜひご覧ください!

株式会社EVERRISE

株式会社EVERRISEのキミスカ利用事例です。100名未満のIT業界で、採用工数が不足していることにお悩みを感じていました。キミスカは19卒からご利用いただき、24卒採用では目標採用人数10名のうち5名以上をキミスカ経由で採用いただきました。採用担当者が1人で工数が限られている中でも「自社に合った学生を効率的に採用したい」という思いから、採用手法を検討されていました。

実は、採用担当の板倉さんはキミスカ経由でEVERRISEへ入社されています!学生として活用していた時も、キミスカは使いやすいと感じていたそうです。キミスカをご継続いただいている理由として「使いやすく、費用対効果が良いため」という感想をいただいています。

▼詳細はこちら:株式会社EVERRISE:採用目標人数の50%以上をキミスカ経由で採用した、リアルな活用方法

ブライエッジ株式会社

ブライエッジ株式会社のキミスカ利用事例です。100名未満のコンサルティング業界で、ターゲット学生の集客に苦戦していました。20卒採用からキミスカを活用いただいています。キミスカ導入前は、年に1〜2名の採用のためエージェントを利用されていました。

しかし、1人も内定承諾に至らず危機感を持ち、新たなツールの検討に踏み切ったとのこと。キミスカ利用企業に中小ベンチャーが多いことから、企業規模にかかわらず戦えるフィールドがあるのではないかと考え、キミスカを導入いただきました。採用担当が1人でも、エントリー後自動返信など工数削減が叶う機能を活用いただきながら、一人ひとりのプロフィールを見て1on1のコミュニケーションを取ることも大切にしていただいています。

▼詳細はこちら:ブライエッジ株式会社:ターゲット学生との出会い、業務削減を同時に実現した、キミスカ活用法

リアルパートナーズ株式会社

リアルパートナーズ株式会社のキミスカ利用事例です。100名未満の不動産業界で、母集団形成に苦戦していました。19卒採用時にキミスカ導入後、一度他サービスを利用し24卒から再導入いただいています。

母集団形成の量だけではなく「不動産営業のため体育会系の学生が欲しい」というターゲット像が明確にあることから、母集団の質改善にも課題を感じていました。ターゲット像に最も近い体育会系の学生には反応率が高い「ゴールド・シルバースカウト」を優先的に送付し、一括送信ができるノーマルスカウトは、関東圏の男性や営業志望の学生に幅広く送付していただきました。

その結果、24卒採用ではキミスカ経由で3名の承諾実績につながっています。「採用のミスマッチを防ぎ、学生が早期で活躍いただけるようサポートもしていきたい」という意気込みをいただいています。

▼詳細はこちら:リアルパートナーズ株式会社:キミスカの検索機能やメッセージ機能で、マッチする学生を確実に採用

中小企業におすすめの採用ツール

最後に、中小企業におすすめの採用ツールについてご紹介します。

学生は複数媒体を併用して早期から情報収集を進めているため、自社にマッチしそうな手法があれば併用も視野に入れて、改善を回してみるのも良いでしょう。

エージェントの活用

エージェント(人材紹介)は、人材紹介会社にターゲット学生の要件を伝え、その条件にマッチする学生を紹介してもらう手法です。初期費用は0円で、候補者が内定承諾をしたタイミングで初めて成果報酬金額が発生する、という料金体系が一般的です。

工数をかけずに採用要件を満たした学生を紹介してくれるため、エージェントを活用することはターゲット学生の採用に効果的といえます。一方で、紹介数はエージェントの力量次第のため、充分な数の学生を紹介してもらえない可能性もあります。そのため、エージェントを活用しながら、自社でもターゲット学生と積極的に会いに行くアプローチも同時に進めることが大切です。

リファラル採用

リファラル採用とは、現職社員からの紹介や推薦を通じて候補者を採用する手法です。採用コストを抑えながら、自社にマッチする人材を採用することができます。

エージェントと同様で、こちらも即効性を求めるのには向いていないですが「こういった制度がある」ということを、社員が共通認識として持っておくことが大切です。人のつながりや縁はいつ巡ってくるか予想できません。いつでも社員が架け橋となってくれるよう、長期施策としてリファラル採用の文化を作っておくと良いでしょう。

ダイレクトリクルーティングシステム

ダイレクトリクルーティングシステム(スカウト型サービス)とは、企業がターゲット学生に対して直接スカウトメールを送り、アプローチができる手法です。ターゲット学生に絞って企業側から積極的にアプローチできることから、効率よく質の高い母集団を形成できます。

企業側からアプローチする必要があるため、スカウトを送付する工数が懸念に感じる担当者様も多いかと思います。自動返信機能や予約配信、生成AIを活用したスカウト文章サポート機能が備わっているサービスも増えているため、工数を最小限に抑え、効率良くアプローチすることが可能です。

新卒採用なら「キミスカ」

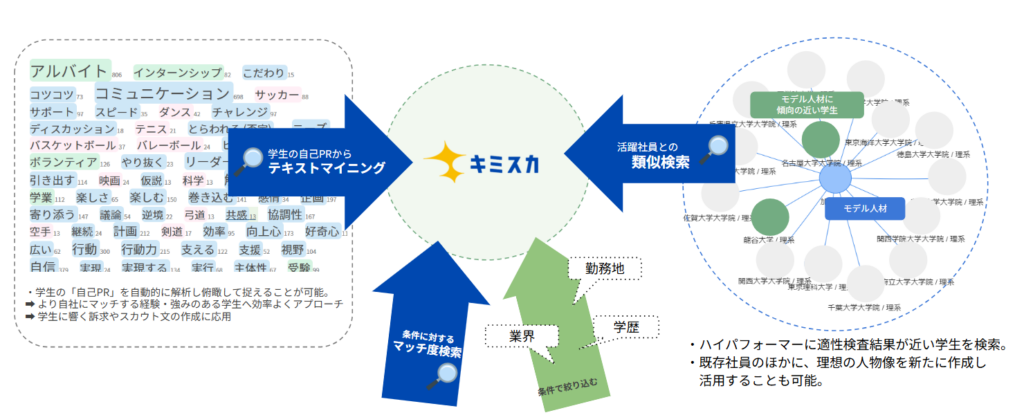

弊社が運営している「キミスカ」は、就活生の3人に1人が活用するダイレクトリクルーティングシステムです。

特徴は「3種類のスカウトで効率的にアプローチ可能な点」「活躍社員の傾向を分析して、マッチングの精度を上げられる点」などがあります。ゴールド、シルバー、ノーマルスカウトの3種類スカウトがあるため、本当に会いたい学生に対してはゴールドスカウトで本気度を伝え、開封前に特別感を上乗せすることができます。一方で、ノーマルスカウトは一括で自動送信ができるため、工数を削減しながら幅広い学生に対してアプローチすることができます。

また、分析周りに強みを持つ「タレントパレット」を運営するプラスアルファコンサルティング社がグループ会社のため、高度な検索機能を活用することでマッチングの精度を上げられます。例えば、自己PR文章のテキストマイニングと、活躍社員の傾向を反映させ、類似検索をすることが可能です。そのため、今まで出会えなかった潜在層へのアプローチが実現できます。

※お問い合わせはこちら

まとめ

新卒採用で成果を出すためには、ターゲット学生像を定義し、個別対応に注力することが重要です。

少子化、売り手市場の環境下において、ターゲット学生と接点を持つことは年々難しくなっています。そのため、企業の魅力を正しく伝え、一人ひとりに寄り添った個別対応を行うことで、学生の心をつかむ採用活動が実現します。学生の就活観を理解した上で、自社に合う採用手法をアップデートしていきましょう!

本記事で解説した中小企業の採用戦略を、貴社だけの”勝ちパターン”に昇華させるのが「全体設計」です。明日から使える、戦略的採用の教科書をぜひご活用ください。