「魅力的な事業なのに、なぜか応募が集まらない」

「やっと採用できたと思ったら、すぐに辞めてしまった…」

会社の未来を左右する「採用」は、スタートアップ企業にとって最も重要で、かつ最も難しい課題の一つです。特に、リソースが限られ、採用体制も整っていない中で、大手企業と同じ土俵で戦うのは得策ではありません。

本記事では、スタートアップの人材採用が難しい理由から、成功のための具体的な「10の鉄則」、そして企業の成長フェーズに合わせた最適な採用手法まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、貴社の採用活動における課題が明確になり、明日から実践できる具体的なアクションプランが見つかるはずです。

なぜスタートアップの採用は難しいのか?3つの理由

まずは、スタートアップの採用が、大企業やメガベンチャーと比較して難しいとされる主な理由を3つ解説します。

理由1:企業の知名度・信頼性が低い

設立間もないスタートアップは、社会的な知名度や信頼性が低く、候補者にとって「知らない会社」であることがほとんどです。「この会社は本当に安定しているのか」「怪しい会社ではないか」といった候補者の不安を払拭するところから始めなければなりません。事業の将来性やビジョンを丁寧に伝え、信頼を勝ち取っていく地道な努力が求められます。

理由2:採用にかけられるリソースが限られている

大手企業のように潤沢な採用予算や人員を確保できないのも、スタートアップが直面する大きな課題です。人事が自分一人しかいなかったり、他業務と兼任しているケースも少なくありません。内閣府の「地方版スタートアップ促進に向けた課題」によると、創業期の企業が直面する経営上の課題として、最も多いのが資金調達であり、次いでノウハウの蓄積や人材の確保などの人的側面が挙げられています。

また、求人広告の出稿や人材紹介サービスの利用にもコストがかかるため、採用単価や費用対効果を常に意識した効率的な採用戦略を立てる必要があります。

理由3:採用の仕組みや体制が整っていない

採用ノウハウが社内に蓄積されておらず、選考プロセスや評価基準が整備されていないことも、採用がうまくいかない一因です。面接官によって評価がバラバラだったり、候補者への連絡が遅れたりすると、候補者体験(CX)を損ない、貴重な人材を逃すことにも繋がりかねません。採用活動を属人的なものにせず、仕組みとして構築していく視点が不可欠です。

採用活動の仕組み化、評価の目線合わせをするためには「採用基準」の設定が重要です。こちらの記事『採用基準でミスマッチを防ぐ!評価のブレをなくす具体的な作り方を解説』で具体的な設定方法やメリットを解説しているので、合わせてご覧ください。

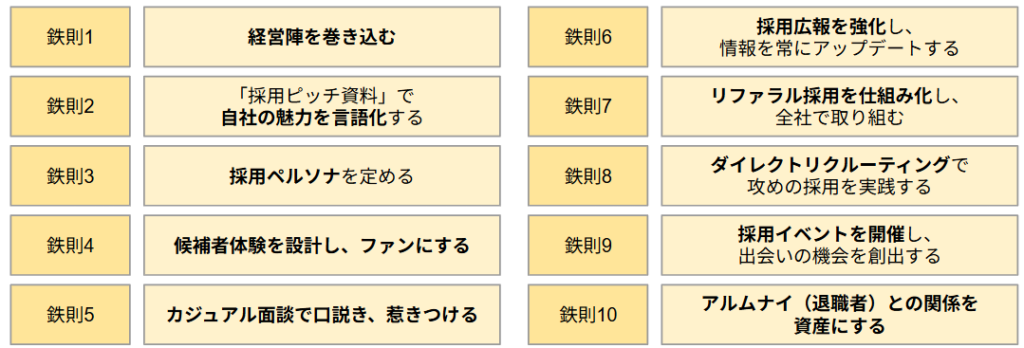

スタートアップ採用を成功に導く10の鉄則

では、限られたリソースの中で採用を成功させるには、具体的に何をすべきでしょうか。ここでは、スタートアップが採用活動に取り組む上で守るべき「10の鉄則」を解説します。

鉄則1:経営陣を巻き込む

スタートアップにおいて、採用は人事だけの仕事ではありません。特に初期のフェーズでは、社長や経営陣こそが最高の採用担当者です。経営陣が自らの言葉でビジョンや事業の魅力を語ることは、どんな求人広告よりも候補者の心を動かします。採用活動への積極的なコミットメントを経営陣に取り付け、面談への同席やSNSでの発信など、具体的なアクションに繋げましょう。

弊社が運営する「キミスカ」で、新卒採用初年度にして、社長が舵を切って7名もの内定承諾を出せた事例もございます。その秘訣はこちらの事例記事『新卒採用が初めてでも、7名の内定承諾を出せたワケ』をご覧ください。

鉄則2:「採用ピッチ資料」で自社の魅力を言語化する

「自社の魅力は何か?」を即座に、かつ魅力的に伝えられるように準備しておくことが重要です。そこでおすすめなのが「採用ピッチ資料」の作成です。事業内容、解決したい課題、ミッション・ビジョン、経営陣の経歴、カルチャーなどを資料にまとめ、候補者に会社の全てを公開しましょう。これは、候補者の企業理解を助け、魅力付けを行う上で強力な武器となります。

自社の魅力を言語化するためには「採用メッセージ」として全社で共通認識を持ち、明文化することが重要です。具体的な設定方法やメリットについては、こちらの記事『採用メッセージとは?Z世代に刺さる新卒採用メッセージの作り方と効果を解説!』をご覧ください。

鉄則3:採用ペルソナを定める

採用ペルソナを明確に定義することが、ミスマッチのない採用の第一歩です。求める人物像(ペルソナ)は、事業に必要な「スキル」と、組織の価値観や行動規範に合う「カルチャー」の両面から具体的に定義しましょう。特に、変化の激しいスタートアップでは、スキル以上にカルチャーフィットが、入社後の活躍と定着において重要な要素となります。

採用ペルソナを設定することで、会社全体で採用したい人物像の共通認識が持てるため、現場社員や経営層との認識ズレを防ぐことができます。活躍社員へのインタビューや適性検査を活用し、採用ペルソナを設定しましょう。具体的な設定方法についてはこちらの記事『採用ペルソナとは?理想の人材を効率的に獲得する要件設定について解説』をご覧ください。

鉄則4:候補者体験を設計し、ファンにする

候補者は「選考される側」であると同時に、自社を評価する「顧客」でもあります。応募から内定までの一連の体験を丁寧に行うことで、たとえ縁がなかったとしても、自社のファンになってもらうことを目指しましょう。スピーディーで誠実な連絡、面接官からの的確なフィードバック、魅力的なオフィスへの案内など、一つひとつの接点が候補者の入社意欲を大きく左右します。

今は縁が無かったとしても、今後取引先として一緒に仕事をしたり、転職を検討する際の候補になることも考えられます。そのため、短期的な目線だけではなく、長期的にファンとなってもらうよう、採用CXを意識することが重要です。

鉄則5:カジュアル面談で口説き、惹きつける

いきなり「選考」という形を取ると、まだ転職を本格的に考えていない優秀な潜在層は応募をためらってしまいます。そこで有効なのが「カジュアル面談」です。選考とは切り離し、「まずはお互いを知る場」として、現場の社員や経営陣と気軽に話す機会を設けましょう。候補者のキャリア相談に乗るようなスタンスで向き合い、自社の魅力を伝えることで、自然な形で惹きつけることができます。

ここでは、適性検査が近しい社員をアサインしたり、年齢が近い活躍社員と話す機会を設けることで、候補者側も「スタートアップで不安定なイメージがあるが、やりがいを持って仕事している人が多いんだな」というポジティブな印象を与えることが期待できます。

カジュアル面談や座談会の開催形式や準備すべきことは、こちらの記事『座談会とは?メリットや具体的な開催方法、質問例について紹介』で解説しておりますので、ぜひご覧ください。

鉄則6:採用広報を強化し、情報を常にアップデートする

スタートアップの採用は、求人を出してから始まるわけではありません。日頃から自社のことを知ってもらうための「採用広報」が不可欠です。

オウンドメディア(ブログ)やSNSなどを活用し、事業の進捗、社員インタビュー、社内の文化などを継続的に発信しましょう。すぐの応募に繋がらなくても、未来の候補者となる潜在層との接点を持ち続けることで、いざ採用が必要になった時にスムーズな母集団形成が可能になります。

鉄則7:リファラル採用を仕組み化し、全社で取り組む

社員の友人・知人を紹介してもらう「リファラル採用」は、カルチャーフィットした人材に出会いやすく、採用コストも抑えられるため、スタートアップにとって非常に有効な手法です。

しかし、単に「誰か良い人がいたら紹介して」と呼びかけるだけではうまくいきません。紹介インセンティブ制度の設計や、社員が友人に送りやすい会社紹介資料の準備など、紹介のハードルを下げる「仕組み」を整え、全社的な文化として醸成することが成功の鍵です。

リファラル採用の効果的な運用方法やメリットについては、こちらの記事『リファラル採用の報酬相場とは?失敗しない制度設計と法的注意点を解説!』もご覧ください。

鉄則8:ダイレクトリクルーティングで攻めの採用を実践する

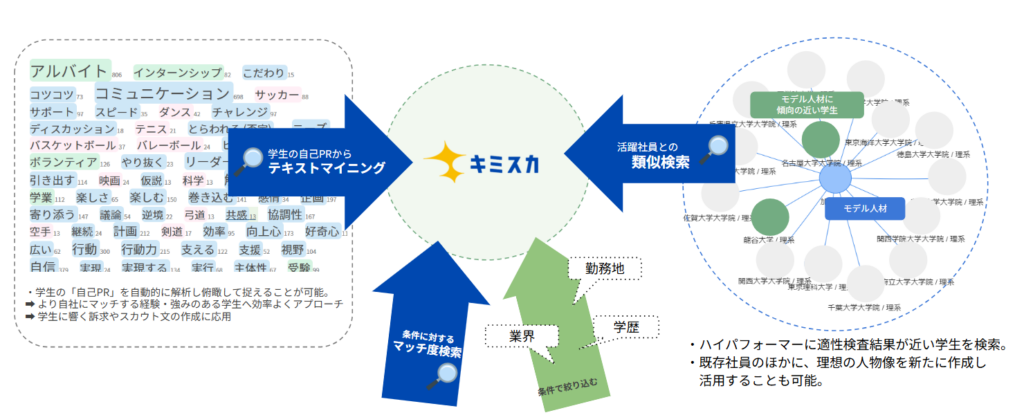

求人広告を出して応募を「待つ」だけでは、優秀な人材との出会いは限られます。企業側から候補者に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング(スカウト)」を積極的に活用しましょう。自社の求める人物像に合致した候補者を探し出し、個別にカスタマイズされたスカウトメールを送ることで、潜在層にもアプローチできます。

弊社が運営する「キミスカ」は、就活生の3人に1人が利用しているダイレクトリクルーティングシステムです。スタートアップ、ベンチャー企業も多くの内定承諾実績がございますので、ぜひこちらからお問合せください。

鉄則9:採用イベントを開催し、出会いの機会を創出する

自社の認知度を高め、一度に多くの潜在候補者と接点を持つために、採用イベントの開催も有効です。エンジニア向けの勉強会、デザイナー向けのポートフォリオ相談会、あるいは自社の事業内容に興味がある人向けのミートアップなど、採用ターゲットに合わせて企画しましょう。イベントを通じて、自社の技術力やカルチャーを直接伝えることで、候補者の興味関心を喚起し、その後の選考へと繋げることができます。

鉄則10:アルムナイ(退職者)との関係を資産にする

一度退職した社員(アルムナイ)も、企業の貴重な資産です。退職後も良好な関係を維持することで、彼らが再び自社に戻ってくる「再入社」や、新たな候補者を紹介してくれるリファラル採用に繋がる可能性があります。アルムナイ向けのSNSグループを作る、定期的に近況報告会を開催するなど、卒業後も繋がれるコミュニティを形成しておくことが、将来の採用活動への投資となります。

【フェーズ別】スタートアップにおすすめの採用手法

スタートアップの採用戦略は、会社の成長フェーズによって大きく異なります。ここでは、企業の成長段階を「シード・アーリー期」と「ミドル・グロース期」に分け、それぞれに最適な採用手法を解説します。

シード期・アーリー期におすすめの手法

事業の方向性を模索し、最初のプロダクトを開発するこのフェーズでは、カルチャーの核となる初期メンバーの採用が最重要です。コストを抑えつつ、カルチャーフィットを重視できる手法が中心となるため、経営陣の人脈をフル活用した「リファラル採用」が最も効果的です。同時に、LinkedInやWantedlyなどのSNSを活用した「ダイレクトリクルーティング」で、ビジョンに共感してくれる初期メンバー候補に直接アプローチしていくことが求められます。

ミドル・グロース期におすすめの手法

事業が軌道に乗り、組織を拡大していくこのフェーズでは、より多様な人材を効率的に採用していく必要があります。リファラル採用やダイレクトリクルーティングを継続しつつも、より多くの候補者にアプローチするために採用媒体掲載やイベント参加などが有効です。

また、組織の魅力やカルチャーを広く発信するための「採用広報」に力を入れ、採用サイトを充実させたり、採用イベントを本格的に開催したりと、未来に向けた母集団形成にも投資していく時期です。

スタートアップ採用担当者に必須の5つのスキル

変化が激しく、リソースも限られるスタートアップの採用担当者には、大企業の担当者とは異なる特殊なスキルセットが求められます。ここでは、これからのスタートアップで活躍するために不可欠な5つのスキルを解説します。

スキル1:事業を理解し、経営視点で語る力

スタートアップの採用担当者は、単なる採用実務家であってはなりません。自社のビジネスモデル、市場での立ち位置、そして将来の事業戦略を深く理解し、経営者と同じ視座で候補者に語ることが求められます。「なぜ今、あなたの力が必要なのか」というプロセスを成長戦略と結びつけて説明できることで、候補者の入社動機を強力に形成することができます。

スキル2:自社の魅力を発信するマーケティング・広報スキル

知名度のないスタートアップの採用は、プロダクトを売るマーケティング活動そのものです。自社の魅力を発掘・言語化し、ブログやSNS、イベントといった様々なチャネルを通じて、ターゲット候補者に届け続ける広報・マーケティングのスキルが不可欠です。データを見ながら、どのチャネルが効果的か、どんなメッセージが響くかを分析し、改善を繰り返していく能力が求められます。

スキル3:候補者を惹きつける高いコミュニケーション能力

スタートアップの採用は、候補者を「選考する」だけでなく、「口説き落とす」プロセスでもあります。特に、優秀な人材は複数の企業からオファーを受けていることがほとんどです。カジュアル面談や面接の場で、相手のキャリア志向を深く理解し、自社のビジョンと結びつけて「ここで働く未来」を魅力的に提示する、高いレベルのコミュニケーション能力(=口説き力)が成果を大きく左右します。

スキル4:前例のない状態を楽しむスクラップ&ビルドの精神

スタートアップの採用には「正解」はありません。昨日まで有効だった手法が、今日には通用しなくなることも日常茶飯事です。整ったマニュアルや前例がない中で、常に新しい採用手法を試し、失敗を恐れずに改善を繰り返す精神が不可欠です。そのため、決められた業務をこなすのではなく、自ら課題を見つけ、カオスな状況を楽しんで仕組みを創造していくマインドセットが求められます。

スキル5:多様な採用手法を使いこなす実行力

リファラル、ダイレクトリクルーティング、採用広報、イベント運営など、スタートアップの採用担当者は、複数の採用手法を同時に、かつ高いレベルで実行する能力が求められます。それぞれのチャネルの特性を理解し、事業フェーズや募集ポジションに応じて最適な手法を組み合わせ、PDCAサイクルを高速で回していく実行力が、採用成功の原動力となります。

スタートアップ採用に関するよくある質問

ここでは、スタートアップの採用担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。採用活動を進める上での参考にしてください。

Q1. 採用コストはどれくらいを目安にすべき?

スタートアップの採用コストは、企業のフェーズや採用する職種によって大きく異なりますが、一つの目安として「採用する人材の年収の30%前後」と言われています。ただし、これはあくまで人材紹介を利用した場合などの目安です。リファラル採用やダイレクトリクルーティングをうまく活用できれば、コストを大幅に抑えることも可能です。重要なのは、単にコストを抑えることではなく、採用した人材が生み出す将来の価値を見据えた「投資」として捉えることです。

Q2. 最初の1人を採用する上で最も重要なことは?

創業者以外で「最初の社員(1号社員)」を採用することは、企業の未来を決定づける極めて重要な意思決定です。この段階で最も重要なのは、スキルや経験以上に、経営者と「同じ船に乗れる」ほどのミッション・ビジョンへの強い共感と、カルチャーフィットです。事業の根幹となる価値観を共有でき、カオスな状況を共に楽しめる人物かどうかを慎重に見極める必要があります。この最初の1人が、その後の組織文化の土台となります。

まとめ

本記事では、スタートアップ採用を成功に導くための鉄則や手法を網羅的に解説しました。最後に、特に重要なポイントを3つ振り返ります。

-

採用は「経営ごと」。経営陣が先頭に立つ

スタートアップの採用は、人事だけの仕事ではありません。経営陣が自らの言葉でビジョンを語り、採用活動にコミットすることが成功の最大の鍵となります。 -

「待ち」ではなく「攻め」の広報・魅力付けを行う

知名度のないスタートアップでは、応募を待っているだけでは優秀な人材に出会えません。積極的に自社の魅力を伝え、候補者を惹きつける「マーケティング活動」が不可欠です。 -

戦略はフェーズで変わる。あらゆる戦術を試す

企業の成長フェーズによって、最適な採用戦略や手法は変化します。リファラル採用やダイレクトリクルーティングなど、自社に合う手法を試行錯誤しましょう。

スタートアップ採用を成功に導くためには、自社に合った「勝ちパターン」を高速で見つけ出す実行力が求められます。さまざまな採用手法がありますが、弊社が運営する「キミスカ」では、中小企業やスタートアップ企業で内定承諾を出していただいた事例もございます。ご興味ございましたら、こちらからお気軽にご相談ください。