企業の成長を支える人材の獲得は、経営における最重要課題の一つです。その成否を大きく左右するのが「採用プロセス」の設計と運用です。効果的な採用プロセスは、優秀な人材を引きつけ、適切な見極めを可能にし、入社後の定着・活躍にも繋がります。

この記事では、特に新卒採用に焦点を当て、採用プロセスの基本的な考え方から、具体的なステップ、設計・見直しのポイントについて解説します。

採用プロセスの定義

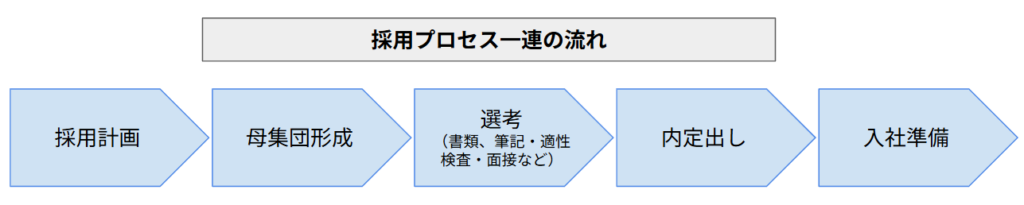

採用プロセスとは、企業が人材を採用するために行う一連の活動や手順のことを指します。具体的には、どのような人材が必要かを定義する「採用計画」から始まり、「母集団形成(募集)」、「選考(書類、筆記・適性検査、面接など)」、「内定出し」、「入社準備」まで、候補者が応募してから実際に入社するまでの一連の流れ全体を意味します。

このプロセスは、単なる手続きの連続ではありません。それぞれのステップには明確な目的があり、企業と候補者双方にとって重要な意味を持ちます。企業にとっては、自社に必要な人材を効率的かつ効果的に見極めるための仕組みであり、候補者にとっては、企業を理解し、自身のキャリアと照らし合わせて入社を判断するための重要な機会となります。

なぜ採用プロセスの設計・見直しが重要なのか?

効果的な採用プロセスを設計し、定期的に見直すことは、現代の採用活動において不可欠です。

なぜ採用プロセスの設計・見直しが必要なのか、理由を見ていきましょう。

候補者体験の向上

候補者が採用プロセスを通じて得る体験は、企業の印象を大きく左右します。スムーズで丁寧なプロセスは候補者満足度を高め、入社意欲の向上や、たとえ不採用でも良好な関係性を築くことに繋がります。

逆に、連絡が遅い、対応が不親切といったネガティブな体験は、SNSでの悪評拡散や将来の応募者減に繋がるリスクがあります。

採用コストと工数の最適化

非効率なプロセスは、時間とコストの無駄遣いを生みます。

各ステップの目的を明確にし、不要なプロセスを削減したり、ツールを活用したりすることで、採用活動全体の効率を高め、コスト削減に繋げることができます。

採用基準の統一と公平性の担保

明確な評価基準に基づいたプロセスは、面接官による評価のばらつきを防ぎ、公平な選考を実現します。これにより、勘や印象に頼った採用ではなく、客観的なデータに基づいた意思決定が可能になります。

採用基準の設定方法については、こちらの記事『「採用基準」の重要性とは?具体的な設定方法とメリットを解説!』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください!

一般的な採用プロセスの流れ

新卒採用のプロセスは企業によってさまざまですが、一般的には以下のような流れで進められます。

1. 採用計画の策定

採用活動を始める前の最も重要なステップが、採用計画の策定です。ここでは、事業計画や人員計画に基づき、「どのような人材を」「いつまでに」「何人」「どのようにして」採用するのかを具体的に決定します。

あとから認識ズレが起こらないよう、経営層や関係部署と十分に連携しながら計画を立てることが重要です。曖昧な計画のまま進めると、後のプロセスで混乱が生じたり、採用のミスマッチが起こったりする原因となります。

- 採用人数の決定(事業計画、退職者予測、部門ニーズなどから算出)

- 求める人物像(ペルソナ)の明確化(必要なスキル、経験、価値観、コンピテンシーなど)

- 募集職種の決定と職務内容の作成

- 採用スケジュールの策定(募集開始、選考期間、内定出し、入社時期など、学事日程も考慮)

- 採用予算の策定(広告費、ツール利用料、人件費など)

- 採用手法の選定(求人サイト、説明会、ダイレクトリクルーティング、リファラルなど)

- 選考方法と評価基準の決定

- 採用体制(担当者、役割分担)の決定

この「採用計画」こそが、採用活動全体の成否を分ける心臓部です。曖昧な計画によるミスマッチを防ぎ、一貫性のあるプロセスを構築するための「全体設計」のノウハウを、以下の資料にまとめました。

2. 母集団形成(募集活動)

採用計画に基づき、自社の求める人物像に合致する可能性のある学生(母集団)を集めるための活動を行います。母集団形成をするにあたって、ターゲットとする学生層に効果的にアプローチできる手法を選択することが重要です。

- 求人情報の公開(自社採用サイト、就職情報サイト、大学キャリアセンターなど)

- 会社説明会(対面・オンライン)の実施

- 合同企業説明会への出展

- インターンシップの実施(早期接触、相互理解促進)

- ダイレクトリクルーティング(スカウトメール送付など)

- リファラル採用(社員紹介)の推進

- SNSなどを活用した採用広報

採用手法が多様化していますが、近年は、企業側から候補者に直接アプローチするダイレクトリクルーティングの重要性が増しています。

弊社が運営している「キミスカ」は、就活生の3人に1人が活用するダイレクトリクルーティングシステムです。ターゲット学生の母集団形成に活用いただけますので、ご興味ございましたら合わせてご覧くださいませ!

3. 書類選考

応募者から提出された書類(エントリーシート、履歴書、成績証明書、ポートフォリオなど)をもとに、次の選考ステップに進む候補者を選抜します。

書類選考では、評価基準を明確にし、複数の担当者で評価するなど、客観性と公平性を保つことが重要です。応募書類だけで候補者の全てを判断することはできないため、あくまで基本的なスクリーニングと位置づけ、将来性を感じさせる候補者を見落とさないよう注意が必要です。

- 応募書類の内容確認(誤字脱字、記入漏れ、基本的な文章力などもチェック)

- 必須条件(学歴、専攻、資格など)の確認

- 自己PR、志望動機、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)などから、経験、スキル、価値観、ポテンシャル、自社への関心度などを評価

- 事前に定めた評価基準に基づき合否判定

4. 筆記試験・適性検査

書類選考を通過した候補者に対して、学力、知識、性格、価値観、潜在的な能力などを客観的に測定するために実施します。

ここでは、自社が求める人物像や職務内容に合わせて、適切な種類の試験・検査を選択することが重要です。結果を鵜呑みにするのではなく、あくまで面接時の参考情報として活用し、多角的な評価を心がけましょう。

- 一般常識・学力試験: 基礎的な学力や時事問題への関心を測る。

- 専門知識試験: 募集職種に必要な専門知識を測る(技術職、専門職など)。

- 小論文・作文: 文章構成力、論理的思考力、表現力、価値観などを評価する。

- 適性検査 (SPI, 玉手箱など): 能力(言語・非言語)、性格、価値観、ストレス耐性、組織適応性などを多角的に測定する。Webテスト形式が主流。

5. 面接(複数回)

採用プロセスの中核であり、候補者と直接対話し、相互理解を深める最も重要なステップです。通常、複数回(一次、二次、最終など)実施され、段階的に評価を深めていきます。

面接は「評価」だけでなく「惹きつけ」の場でもあります。候補者の話を傾聴し、質問に丁寧に答え、企業の魅力を伝えることで、候補者の入社意欲を高める工夫が必要です。

- 一次面接:人事担当者や若手社員が担当することが多く、基本的なコミュニケーション能力、自己PR・志望動機の確認、企業理解度、基本的な適性などを見る。候補者のスクリーニングが主目的。

- 二次面接(〜三次面接):現場の管理職や中堅社員が担当することが多く、より深く職務適性、専門性、課題解決能力、ストレス耐性、チームでの協調性などを評価する。

- 最終面接:役員や社長が担当することが多く、企業理念やビジョンへの共感度、長期的な視点での成長可能性、入社への強い意志、組織への適合性を最終確認。内定を出すかどうかの最終判断。

6. 内定出し・内定者フォロー

最終面接を経て採用を決定した候補者に対して内定を通知し、入社までの期間、関係性を維持・強化するためのフォローを行います。

特に売り手市場の新卒採用では、複数の内定を持つ学生も多く、内定辞退防止のための丁寧なフォローが極めて重要です。内定者一人ひとりの不安や疑問に寄り添い、企業の仲間として歓迎する姿勢を示しましょう。

ただし、過度な引き止めや頻繁すぎる連絡(オワハラと受け取られかねない行為)は逆効果のため注意が必要です。

- 内定通知(電話、メール、書面など)と労働条件の明示

- 内定承諾書・入社誓約書などの書類手続き

- 内定者懇親会・食事会の開催

- 先輩社員との交流会、座談会

- 社内イベントへの招待

- 定期的な連絡(メール、電話、SNSなど)による状況確認や情報提供

- 内定者向けインターンシップやアルバイトの実施

7. 入社準備・受け入れ

内定者がスムーズに入社し、早期に活躍できるよう、必要な手続きや環境整備を行います。

入社直前の細やかなサポートが、内定者の安心感に繋がります。受け入れ部署との情報共有を密に行い、現場でのスムーズな受け入れ体制を整えておくことが、早期の活躍と定着の鍵となります。

- 入社手続き書類の案内・回収

- 健康診断の案内

- 配属先の決定・通知

- 入社前オリエンテーションの実施

- PC、アカウント、備品などの準備

- 受け入れ部署との連携、メンター制度などの準備

- 入社式、導入研修の企画・準備

失敗しない!採用プロセス設計・見直しの重要ポイント

効果的な採用プロセスを構築し、継続的に改善していくためには、いくつかの重要なポイントがあります。

自社の現状と照らし合わせながら確認しましょう。

1. 採用目標と求める人物像の明確化

全ての採用活動の起点となるのが、「何を達成したいのか(採用目標)」と「そのためにどんな人が必要なのか(求める人物像)」を明確にすることです。

採用目標は、単なる人数だけでなく「特定のスキルを持つ人材を〇名」「将来のリーダー候補を〇名」「多様性を推進するために〇〇な背景を持つ人材」など、質的な目標も具体化します。これは経営戦略や事業計画と連動している必要があります。

求める人物像(採用ペルソナ)を設定するためには、こちらの記事『ペルソナシートを採用活動に活かしたい!作成方法や注意点も紹介』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください!

定めたターゲットに響く採用プロセスは、どう作るのか?その答えとなる「全体設計」のフレームワークを、以下の資料で詳しく解説しています。

2. 各選考ステップの目的と評価基準の設定

採用プロセスを構成する各ステップ(書類選考、適性検査、一次面接、最終面接など)において、「そのステップで何を見極めたいのか(目的)」と「どのように評価するのか(評価基準)」を明確に設定することが重要です。

例えば、一次面接では「基本的なコミュニケーション能力と志望度の確認」、二次面接では「職務遂行能力とチーム適合性の見極め」など、各段階の目的を明確にします。これにより、不要な質問や評価の重複を防ぎ、効率的な選考が可能になります。

選考ステップごとの目的が、ズレていませんか?候補者との全接点を一貫させる「全体設計」の考え方を、以下の資料でぜひご覧ください。

3. 候補者体験を意識した設計

候補者が応募から入社(あるいは不採用通知)までのプロセス全体を通じて得る体験=候補者体験を向上させる視点は、現代の採用プロセス設計において不可欠です。

例えば、スムーズな選考プロセスや迅速・丁寧なコミュニケーションなど、候補者の負担を軽減することで、候補者体験の向上が期待できます。加えて、企業の顔でもある面接官の態度が適切かどうか、チーム内でのナレッジ共有や研修などを定期的に実施することも大切です。

4. 選考期間とスピード感の最適化

優秀な人材ほど、複数の企業から内定を得ている可能性が高く、選考期間が長引くと、他社に人材を奪われてしまうリスクが高まります。

各選考ステップのリードタイムを明確にし、不要なステップの削減や意思決定プロセスの迅速化などが求められます。ただし、単にスピードを追求するだけでなく、候補者をしっかり見極めるための時間は確保する必要があります。「早く結果を出すこと」と「丁寧なコミュニケーション」は両立させ、スピードと選考の質のバランスを取れるようにしましょう。

5. 関係部署との連携体制構築

採用活動は人事部だけで完結するものではありません。経営層、現場の管理職、一般社員など、多くの関係者との連携が不可欠です。

期的な採用会議の実施、情報共有ツールの活用(ATSなど)、各部署の採用に関する役割と責任の明確化などにより、スムーズな連携体制を構築することが、採用プロセス全体の質を高め、成功確率を向上させます。部門間の協力が得られないと、選考の遅延やミスマッチの原因となります。

採用プロセスを効率化するツールと手法

煩雑になりがちな採用業務を効率化し、コア業務(候補者とのコミュニケーションや見極めなど)に集中するためには、適切なツールや手法の活用が効果的です。

採用管理システム(ATS)の活用

ATS (Applicant Tracking System) は、応募者の情報管理、選考進捗管理、候補者とのコミュニケーションなどを一元管理できるシステムです。

面接日程の自動調整や、採用データの分析などをサポートしてくれるため、採用業務の工数削減・効率化に繋がります。また、連絡漏れなどのヒューマンエラーも防止できるため、候補者とのスムーズな情報連携にも貢献してくれます。

採用代行(RPO)サービスの活用

RPO (Recruitment Process Outsourcing) は、採用プロセスの一部または全部を外部の専門企業に委託するサービスです。

母集団形成(スカウト代行など)、書類選考、説明会運営、面接日程調整などを代行してもらえるため、採用担当者がコア業務に集中できるのが大きなメリットです。一方で、一定のコストが発生する点や、自社に採用ノウハウが蓄積されにくいことはデメリットになります。自社の採用リソースや課題、委託したい業務範囲を明確にし、費用対効果を慎重に検討した上で、活用を判断しましょう。

採用代行について、こちらの記事『採用代行(RPO)とは?メリットや特徴、サービスを徹底比較!』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください!

まとめ

本記事では、新卒採用における採用プロセスの基本から、各ステップの詳細、設計・見直しのポイント、最新トレンド、効率化、法的注意点まで幅広く解説しました。

採用プロセスは、単なる一連の手続きではなく、企業の採用戦略そのものを具現化し、採用の成否を左右する極めて重要な要素です。効果的なプロセスは、優秀な人材を引きつけ、適切に見極め、入社後の活躍を促し、ひいては企業の成長に貢献します。

ぜひこの記事を参考に、自社の採用プロセスを見直し、改善に取り組んでみてください。

採用プロセスの見直しと改善に、すぐ着手しませんか?戦略策定から計画までを網羅した、実践的な「全体設計」の資料をご用意しました。