多くの時間と労力、そしてコストをかけて採用した中途入社者の方が、わずか一年、あるいはそれより短い期間で退職してしまう――この現実に直面し、「なぜだろう」「何が悪かったのだろう」と頭を悩ませていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、なぜこのような早期退職が起きてしまうのか、多くの企業が経験する失敗例も交えながら、採用した人材が活躍するために抑えるべきポイントを解説します。

中途採用市場の現状

まずは、中途採用市場の現状についてみていきましょう。

離職率が入職率を上回っている現状

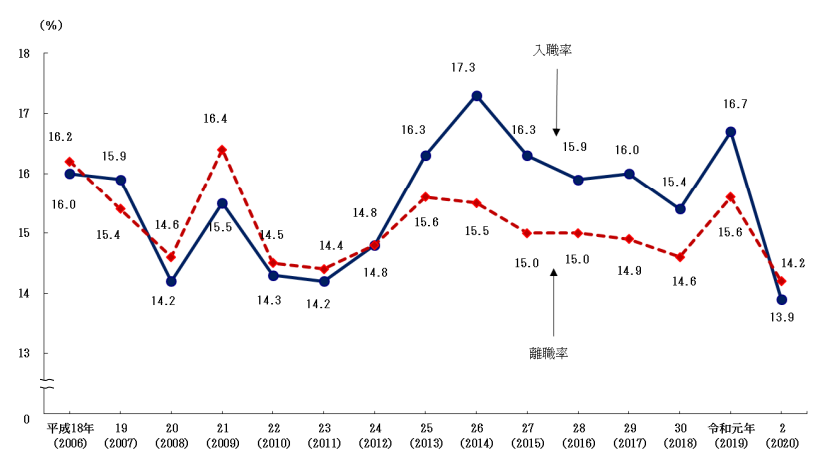

厚生労働省のデータによると、中途採用者の4人に1人が早期離職しており、離職率は約15%で推移していることが分かります。そのため、中途採用者の早期離職については、多くの採用担当が頭を悩ませる課題であるといえます。

特に令和2年以降は入職率が急激に下落しており、離職率が上回っています。入職率の波は年度ごとに大きな変動があるため、今後改善する可能性はありますが、労働人口の減少も相まって、しばらくは人材難の現状が続くことが予想されます。

離職理由で多いのは「給与・報酬が少なかったから」

厚生労働省の調査によると、男女ともに「給与・報酬が少なかったから」「事業又は会社の将来に不安を感じたから」が上位に挙げられています。

特に男性は「給与・報酬が少なかったから」が最も多く、次いで「事業又は会社の将来に不安を感じたから」が多い結果となりました。一方で、女性は「会社の経営方針に不満を感じたから」が最も多く、次いで「給与・報酬が少なかったから」が多い結果となりました。

人手不足で売り手市場が続いていることから、現職よりも魅力的な条件が提示されている場合、すぐに見切りを付けて転職する人が多いことが予想できます。

早期退職をする背景とは?

入社後初めて分かるギャップに違和感を持ち、早期離職を選ぶケースが考えられます。

業務内容・レベルのギャップ

1つ目は業務内容が合っていない・業務難易度のレベルが想定と違うギャップです。

例えば、前職より高度な業務や専門性を活かせると思って入社したら、実際は定型的・補助的な業務が中心だった場合、想定していたレベルとのギャップが生じます。その結果、キャリアアップや成長を期待していた候補者は、早期に見切りをつけてしまいます。

一方で、求められるスキルレベルが高すぎたり、キャッチアップのスピードが想定以上に早いと感じる場合、自信を失い早期退職を選ぶ可能性が高まります。

労働条件・待遇のギャップ

2つ目は労働条件や待遇にギャップを感じるケースです。

例えば、面接ではしっかり伝えられなかった、あるいは控えめに伝えられていた残業時間や休日出勤が常態化している場合、想定していた働き方と異なるため、大きなギャップを感じやすいでしょう。特に、ワークライフバランスを重視する候補者ほど、このギャップは深刻に捉えられやすいです。

また、入社前の説明で聞いていた評価制度が曖昧・昇給の仕組みが不透明だったり、福利厚生や社内制度は存在しても、実際には利用しづらい雰囲気がある、というケースも働く環境への不満に繋がります。

企業文化・社風のギャップ

3つ目は企業文化や社風がイメージとは違うケースです。

例えば、前職と比べて会社の意思決定が非常に遅い、あるいは逆に変化が激しすぎることにカルチャーショックを受け、自分には合わないと見切りを付けてしまうことが考えられます。

また、想像以上にトップダウンが強い、風通しが悪い、部署間の壁が高いなど、面接だけでは見えにくい部分で、入社後にストレスに感じられることもあるでしょう。同僚や上司とのコミュニケーション不足や、上手く関係構築が出来ないと、孤立感を感じて早期離職に繋がってしまうリスクもあります。

早期離職が企業にもたらす損失とは?

早期退職をする背景として、さまざまな理由やギャップに感じるポイントがあることが分かりました。

採用コストをかけて採用した人材が早期離職してしまうことは、採用担当者の精神的な負担だけでなく、企業にとって計り知れない損失を生じさせます。

直接的な採用コストの無駄

媒体掲載費や人件費など、採用に至るまで多くの採用コストが発生しています。早期離職が発生したポジションを埋めるために、再び同じ採用コストを投下しなければならず、採用担当者の工数増大につながってしまいます。

例えば、媒体利用料や、会社説明会にかかる会場費・印刷費などの諸経費、採用担当者の人件費が直接的な採用コストとして挙げられます。

研修・オンボーディングコストの無駄

研修やオンボーディングを企画・準備するコストも発生しています。人事部だけなく、オンボーディングは現場社員も関わってくるため、影響範囲が大きいことが予想されます。

例えば、入社前・後研修にかかる費用(外部講師、教材費、会場費など)、業務に必要なツールやアプリケーションのアカウント準備コスト(設備代、初期設定コストなど)が挙げられます。メンター社員の人件費も含まれるため、影響範囲は人事部以外にも発生します。

中途採用者の早期退職を防ぐための対策

早期離職の原因と、それが企業にもたらす損失を理解した上で、次に採るべきは具体的な対策です。

1. 「採用前」:採用したいペルソナ設計

採用前は、採用したいペルソナを言語化し、会社全体で共通認識を持っておくことが重要です。

単なるスキル・経験リストではなく、「なぜこのポジションで、どのような課題を解決してほしいのか」を、現場と密に連携して徹底的に言語化しましょう。理想だけでなく、リアルな業務の厳しさや大変さもペルソナに紐づけて検討します。

採用したいペルソナの設計方法についてはこちらの記事『ペルソナシートを採用活動に活かしたい!作成方法や注意点も紹介』で詳しく解説しているため、合わせてご覧ください!

2. 「採用中」:面接官のスキルアップ

採用中は、面接官のスキルを伸ばし、応募者体験を向上させられるようなコミュニケーションを意識しましょう。

面接では、スキルや経験だけでなく、カルチャーフィットや入社後の活躍可能性(キャッチアップ力、適応力など)を見抜く質問力、深掘りするヒアリング力などが求められます。採用担当ごとにスキルの差が大きい場合、評価のすり合わせに時間がかかったり、ミスマッチが発生してしまう可能性も高まります。

会社の顔として、候補者が企業の雰囲気や文化を感じ取る重要な要素のため、チーム全体で失敗例や良い事例を共有し合い、面接官のスキルアップを促進することが重要です。

3. 「内定後」の不安解消と期待値調整

内定後は、丁寧かつ継続的なフォローをしましょう。また、ミスマッチを防ぐために、候補者のが抱いているイメージをヒアリングして、ズレがないかどうか期待値調整の確認をしておくことも重要です。

フォローの一例として、入社前に歓迎会や懇親会(オンライン含む)などを企画し、配属部署のメンバーや斜めの関係の社員と交流する機会を提供することも効果的です。すでに顔見知りの人がいるという安心感は、入社後の心理的なハードルを下げる効果もあるためです。

加えて、内定承諾後、改めて入社後の業務内容、働き方、評価について詳細に説明し、候補者が抱いているであろうイメージとの間にずれがないか丁寧にすり合わせを行いましょう。ここで生まれる疑問や不安に誠実に対応することが、早期離職防止に繋がります。

4. 「入社後」の丁寧なオンボーディングと活躍支援

入社後は、研修やOJTの計画を進めながら、定期的なフォローの仕組みを構築しましょう。

会社全体のルール、文化、事業内容、部署の役割などを理解するための研修と、具体的な業務に必要な知識・スキルを習得するための体系的なOJT計画を策定し実行します。放置せず、早期に業務に慣れるようサポートすることが重要です。

また、最初は業務に慣れず、自分が貢献できているのか不安に感じることも多いはずです。そのため、小さな成功体験を積んでもらうことで「自分が役に立っている」という貢献実感を持ってもらうことも重要です。その結果、徐々に自信がついて、自ら前向きに学ぶ姿勢が付き、活躍スピードUPも期待できます。

中途入社の人を採用するメリット

中途採用における早期離職という厳しい現実に直面すると、「やはり新卒採用の方が安定しているのでは」「中途採用はリスクが高い」と感じてしまうかもしれません。

しかし、中途入社者が企業にもたらすメリットは計り知れず、その価値を改めて認識することが、早期離職対策への取り組みを強化するモチベーションにも繋がります。

即戦力性・教育コストの削減

即戦力は、中途採用において最も大きなメリットです。特定の知識、スキル、経験をすでに持っており、研修期間を短縮して早期に業務で成果を出すことが期待できるからです。事業のスピードアップや、新たなプロジェクトの推進に不可欠な存在です。

加えて、新卒社員ゼロからビジネススキルや専門知識を教える必要がないため、育成にかかる時間やコストを相対的に抑えることができます。入社後すぐにOJTを開始したり、より高度な研修からスタートしたりすることが可能です。

既存組織の活性化

外部からの新しい風は、既存組織に良い刺激を与えます。異なるバックグラウンドを持つ者同士が交流することで、組織内のコミュニケーションが活性化したり、固定観念が打破されたりすることがあります。

また、中途入社者をサポートする既存社員は、自身の知識や経験を棚卸し、教えるスキルやマネジメントスキルを磨く機会を得られます。これは育成担当者自身の成長にも繋がります。

定着率向上のための社内体制・文化づくり

中途採用者の早期離職を防ぎ、定着率を高めることは、採用担当者や人事部だけで完結する課題ではありません。

組織全体として中途入社者を迎え入れ、育成し、活躍を支援する体制と文化が不可欠です。

経営層のコミットメント

中途採用と定着を重要な経営課題として認識し、必要な投資(予算、人員、時間)とメッセージを明確に示すことが重要です。経営層自身が中途入社者との交流に積極的な姿勢を見せることも効果的です。

現場部署の受け入れ意識改革と協力体制

中途入社者を受け入れる現場部署の理解と協力が最も重要です。

「即戦力だから勝手にやるだろう」ではなく、「新しい環境に馴染むまでサポートが必要だ」「積極的に話しかけよう」という意識を持つよう、部署責任者への依頼・働きかけや、受け入れ側への情報提供・研修を行いましょう。

全社的なオンボーディング文化の醸成

入社後数週間~数ヶ月間を「特別な期間」と位置づけ、全社的に新しく入ったメンバーをサポートする文化を作ります。所属部署だけでなく、他部署の社員も気軽に声をかけたり、質問しやすい雰囲気を作ったりすることが有効です。

心理的安全性の高い職場環境づくり

新しい環境で遠慮なく質問したり、自分の意見を言ったり、失敗を恐れずに挑戦したりできる、心理的に安全な環境は定着に不可欠です。オープンなコミュニケーション、失敗への寛容さなどを組織文化として醸成しましょう。

評価・フィードバックの透明性と納得感

評価制度やキャリアパスの基準を明確にし、評価に至る根拠を丁寧にフィードバックする文化の醸成も重要です。

特に一年目の評価は、中途入社者の今後のモチベーションや定着に大きく影響するため、納得感を持てるコミュニケーションを意識しましょう。

多様なバックグラウンドへの理解促進

中途入社者が持つ異なる経験や価値観を、既存のやり方と違うからと否定するのではなく、多様性として尊重し、組織の強みとして活かそうとする文化を育てましょう。

新卒入社の社員が多く、中途入社が少ない場合は、村社会のように固執した考え・よそ者を意図せず避けてしまうことが考えられます。そのため、意図的に雑談回数を増やしたり、歓迎会や社内イベントを開催するなど、目に見える形で歓迎の意を伝えることも重要です。

まとめ

本記事では、中途採用者が早期離職してしまう根本的な理由、企業が被る損失、そして早期離職を防ぐための具体的対策と、定着のための組織文化について解説しました。

中途採用者の早期退職の多くは、入社前後のギャップやミスマッチ、そして入社後のサポート不足に起因しています。これは、単に採用担当者の努力不足ではなく、採用戦略の精度、選考プロセスの質、オンボーディングの体制、そして組織全体の受け入れ文化といった複数の要因が絡み合った課題です。

早期離職という課題と真摯に向き合い、採用前・中・後、そして組織全体での対策を講じることは、単に欠員を埋めるだけでなく、より強く、より魅力的な組織を作ることに繋がります。この記事を参考に、ぜひ採用力強化と離職防止に向けた対策を講じてみてください。