Z世代と呼ばれる新しい世代が社会に進出しはじめた近年。新卒採用を実施する際に、Z世代を意識した採用戦略の立案に頭を悩ませている企業は多いかもしれません。

今までとは異なった時代背景のなか育ってきたZ世代は、採用担当者や管理職とは違った価値観を持っています。これからは、Z世代の価値観をふまえた採用活動の実施が不可欠です。

本記事では、人事が必ず理解しておきたいZ世代の価値観について紹介します。特徴的な仕事観や適切な接し方を押さえて、求める人材の採用にお役立てください。

Z世代とは?

ここ数年、採用の現場で「Z世代」への対応の重要度が増してきました。しかし、Z世代がこれまでの世代と異なる特徴を持つことを実感しつつ、詳しい定義や他の世代との違いを明確に整理できていない方は珍しくありません。

Z世代が持つ価値観への理解を深めるために、まずは言葉の定義や特徴を知っておきましょう。

Z世代の定義

明確な定義はありませんが、Z世代はおおむね1990年代中盤から2010年代にかけて生まれた世代を意味して使われる言葉です。年齢に直すと、2024年時点では10~20代半ばの若者が該当します。

Z世代の語源は、その年代の若者を指すアメリカの言葉「ジェネレーションZ」です。アメリカで1960年から70年代に生まれた人を「ジェネレーションX(未知数)」と名付けたことがきっかけで、そこからY世代、Z世代と呼称されるようになりました。

Z世代の特徴

Z世代の若者には、今までの世代と異なった特徴があります。それが、「デジタルネイティブであること」と「従来の仕事観にとらわれないこと」の2点です。

Z世代は、デジタルデバイスに慣れ親しみながら成長してきました。そのため、マスメディアよりもインターネットで情報収集することを得意としています。コミュニケーションはLINE、学習はYouTube、トレンド・時事に関する情報収集はXと、複数のプラットフォームを使い分けながら情報を利活用しています。

また、震災や感染症の流行など不安定な社会情勢のなか生きてきたため、企業や社会に強い期待を抱いていない点も特徴的です。自分にとって安定した生活を手に入れるために、転職やパラレルキャリアに興味を抱く人が多い傾向にあります。働き方やキャリアパス、私生活を含め「自分らしさ」や「多様性」を軸に判断・行動する点が特徴的です。

Z世代と他の世代の違い

Z世代以前の世代は、「X世代」「Y世代(ミレニアル世代)」と呼ばれていました。

X世代は、おおむね1960年代から1980年初頭に生まれた人々で、「団塊ジュニア」と呼ばれることもあります。X世代は、高度経済成長期やバブル期を経験しています。その影響で物質的な豊かさやキャリアアップに関心が強く、スキル習得や転職に意欲的です。また、大人になってからデジタル機器が普及したので、一定数ITシステムへの苦手意識を持つ人がいます。

Y世代(ミレニアル世代)は、1980年代から1990年代半ばにかけて生まれた人々です。インターネットの発展を経験しているためデジタルネイティブですが、アナログ媒体にも慣れ親しんでいるので、上手に使い分けることができます。好景気と不景気の両方を経験しているため、楽観主義で消費に積極的な一面がありつつ、保守的な側面も併せ持っています。

採用活動でZ世代の価値観が重要な理由

これからは、Z世代の価値観を理解したうえで採用活動を行うことが不可欠になります。

その理由として、以下の2つが挙げられます。

1. 自社を選んでもらうため

1つ目の理由は、自社を選んでもらうためです。

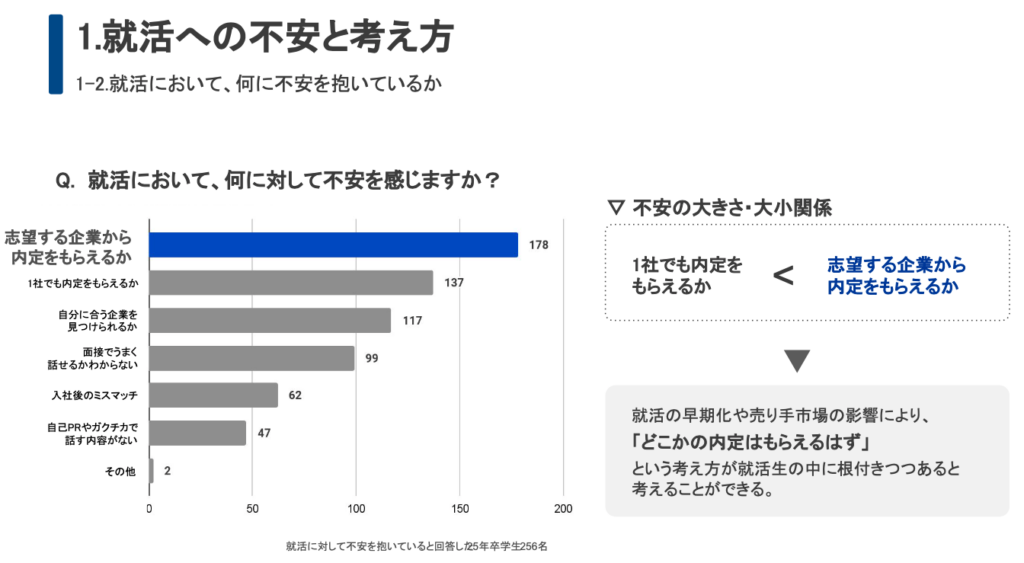

キミスカが行った調査によると、「就活において、何に不安を感じますか?」という質問に対してもっとも多かった回答が「志望する企業から内定をもらえるか」だったことがわかっています。つまり、Z世代の多くは内定をもらえる前提で就活を行っており、その中からより自分に合った企業へ入社することを希望しているのです。

今後は、Z世代の価値観を理解したうえで採用活動や労働環境の整備をしなければ、入社してもらうことが難しくなっていく可能性が高いでしょう。

また、Z世代の価値観に適合する企業には多くの学生が応募するため、希望する人材を確保しやすくなります。労働者不足がいっそう深刻化するこれからの時代、優秀な人材を採用するにはZ世代に適した採用活動が不可欠です。

2. 世代間ギャップを埋めるため

2つ目の理由は、世代間ギャップを埋めるためです。

デジタルコミュニケーションが進化して、終身雇用という従来のキャリアロールモデルが喪失した今、採用者とZ世代の間には大きなギャップが生まれています。そのため、従来の手法や価値観のまま採用活動を行うと、たとえ自社を選んでもらえたとしても、ミスマッチが生まれる可能性が高いのです。

今後は、Z世代以降の多様な価値観を持った人材が社会を担っていくことになるので、新しい世代と円滑に働くためのコミュニケーション手法を身につける必要があります。Z世代は転職や独立に抵抗がないため、価値観をふまえた適切な対応で早期離職を防ぐことが大切です。

Z世代の価値観

Z世代は、以下のような特徴的な価値観を持っています。

- 安定志向である

- ワークライフバランスを重要視する

- 転職やパラレルキャリアも視野に入れている

- パフォーマンスを重視する

- デジタルネイティブである

- 多様性を大事にする

- 自分らしさを大事にする

- 社会や環境に関心が強い

- 競争を避けて共存を目指す

どのようなことなのか、各項目を詳しくみていきましょう。

安定志向である

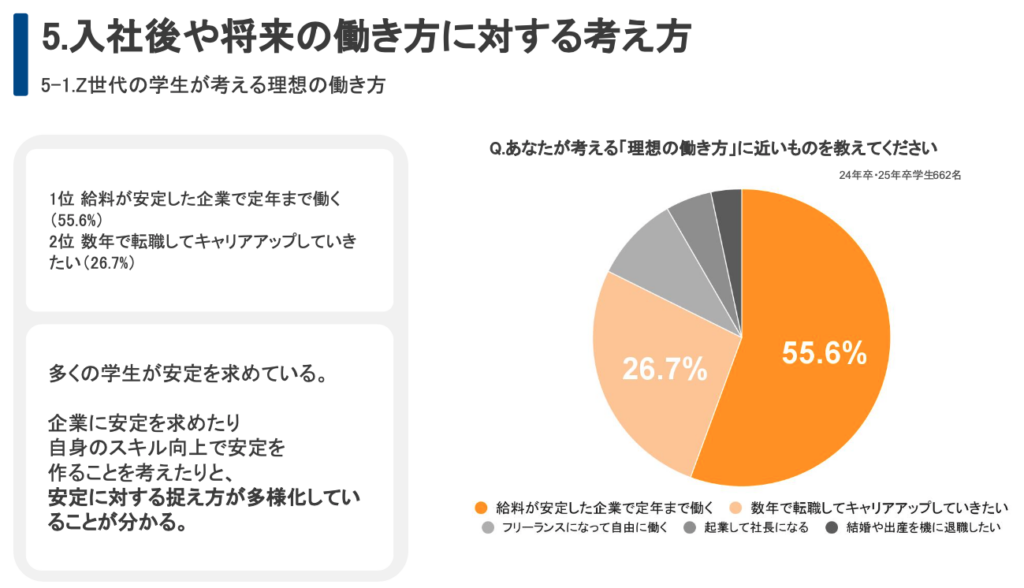

Z世代は東日本大震災や新型コロナウイルスの流行により、不安定な社会情勢のなか育ってきました。失職や失業を目の当たりにしてきたので、大企業や将来性のある企業、需要がなくならない安定した企業を志望する点が特徴です。

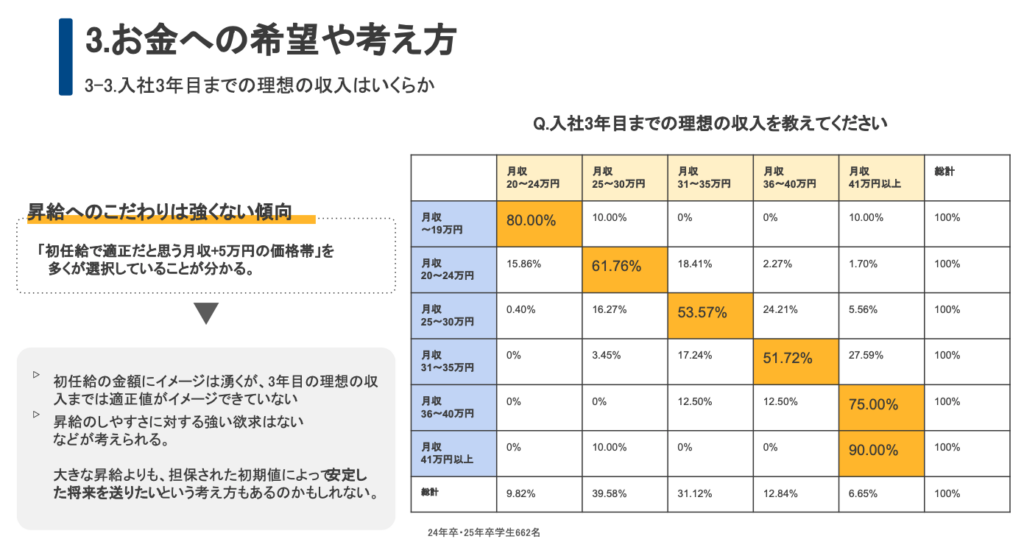

仕事面でも安定感や安心感を求める傾向にあり、リスクがある仕事やチャレンジを苦手とします。また、昇給へのこだわりは強くなく、大きな出世・昇給よりも安定した生活を望みます。

ただし、企業選びの際は初任給を重要視する割合が79.5%までのぼるため、給与を完全に度外視しているわけではありません。

ワークライフバランスを重要視する

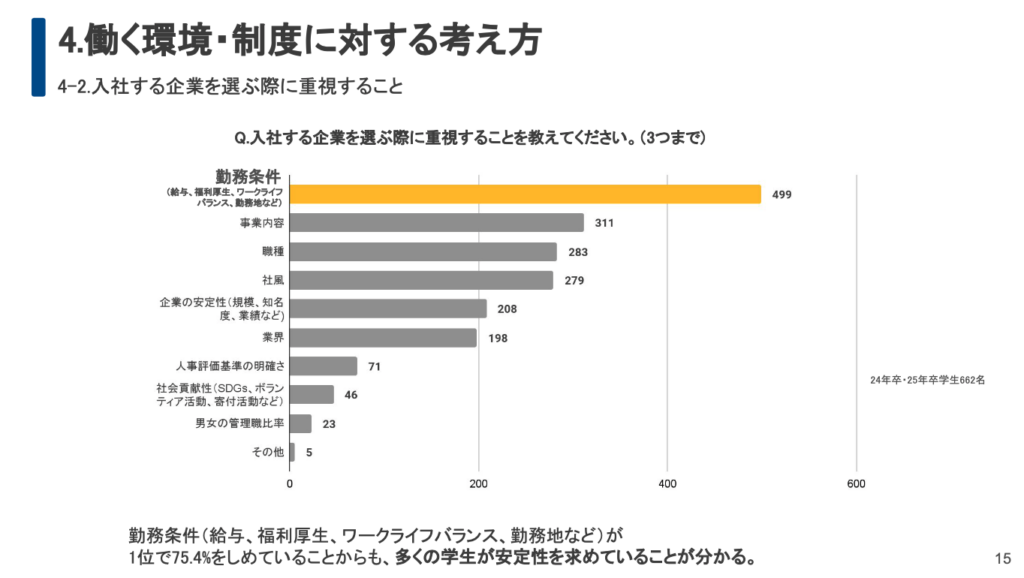

入社する企業を選ぶ際に勤務条件を重要視学生が特に多い点も、Z世代が持つ価値観の特徴です。特に、ワークライフバランスを実現できるかどうかを重視する傾向にあります。

例えば、フレックスタイムやリモートワークの可否、休暇の取りやすさはZ世代の志望度に大きな影響を与えます。給与や業務内容だけではなく、プライベートの充実度や健康維持を重要な判断軸としているのです。

転職やパラレルキャリアも視野に入れている

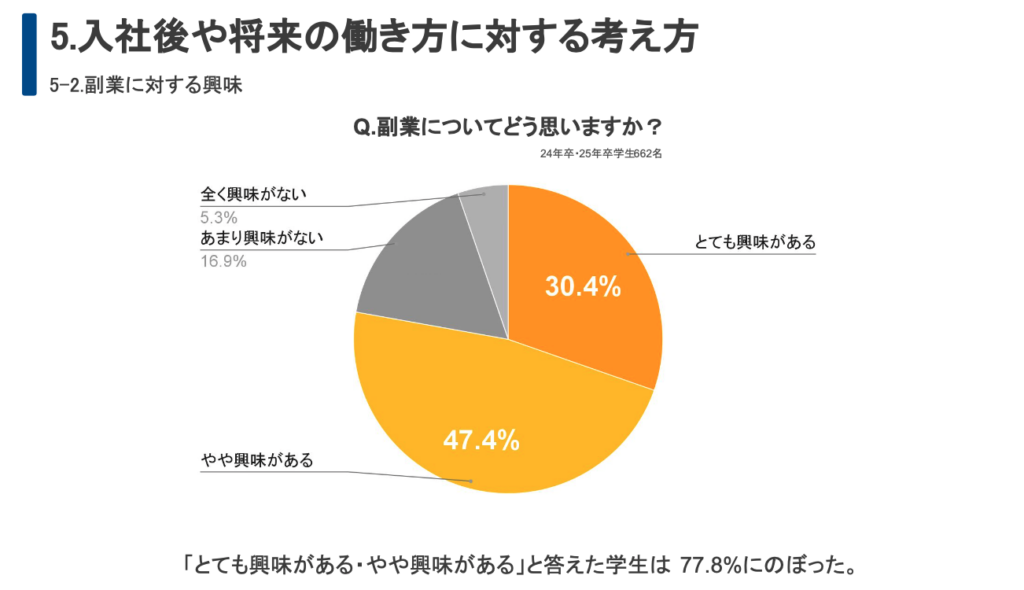

Z世代には安定志向の学生が多い一方で、「チャンスがあれば転職してキャリアアップしたい」と考えている学生がいることも事実です。不安定な時代を生きてきたからこそ企業に特別な期待・執着をすることが少なく、転職に強い抵抗を抱いていません。

また、副業や独立(フリーランス)に興味がある人も多数存在しています。近年は一度も就職せず、新卒フリーランスの道を選ぶ学生が増えてきました。

パフォーマンスを重視する

Z世代は、いかに少ない時間・労力・費用で多くの成果を生み出すかを重視しています。費用対効果を意味する「コスパ(コストパフォーマンス)」をはじめ、かけた時間に対する満足度を指す「タイパ(タイムパフォーマンス)」、空間対効果を指す「スぺパ(スペースパフォーマンス)」などを意識する点が特徴的です。

仕事面でも効率化やマルチタスクを好み、私生活の充実や自分磨きに充てる余剰時間を生み出したいと考えています。

デジタルネイティブである

Z世代はスマートフォンやパソコンに触れながら成長してきたため、デジタル機器に対する抵抗感がありません。そのため、業務でITシステムを使うことにも抵抗が少ない傾向にあります。

コミュニケーション面でも、チャットやSNSの利用を好む人が大半です。一方で、電話や対面での会話に苦手意識を抱く人が多いようです。

多様性を大事にする

インターネットでいろいろな価値観に触れてきたこともあり、多様性への理解が深い点もZ世代の特徴です。

日本はもちろん、海外の考え方や価値観にも気軽に触れられる環境にあったため、文化の異なる他人を許容することができます。職場でも「一人ひとりが違って当たり前」という考え方を持ち、多様な働き方を求めます。

自分らしさを大事にする

Z世代は、社会的な地位や周囲からの賞賛よりも自分らしさを大切にします。人気のブランドに興味を持たず、好きなコンテンツにお金をかける「推し活」や体験や経験を重視する「コト消費」を好むなど、これまでの世代とは異なった嗜好を持っています。

また、自分らしく生きるために明確なキャリアビジョンを持っている学生が多い傾向です。型にはまった出世街道よりも、自分の生き方に適したキャリアパスを歩みたいと考えています。

社会や環境に関心が強い

地球温暖化や紛争問題など、さまざまな問題に触れながら成長してきたZ世代は、社会問題や環境問題に強い関心を持っています。

社会の持続可能性や自然との共存を重要視する価値観が根付いており、普段から「環境にやさしいか」「社会貢献できるか」と意識しながら行動することが多いようです。社会や環境への貢献度は、企業選びの際も重要視される要素のひとつです。

競争を避けて共存を目指す

Z世代は「ゆとり教育」を受けてきたので、競争して一番になるよりも、仲間との良好な関係性や居心地のよさを大事にする傾向にあります。また、コミュニティやつながりを重要視するため、他人を認め、さらに自分らしさも認めてもらいたいという強い承認欲求を持っているところも特徴的です。

無理に競い合わせて切磋琢磨させるよりも、チームで協力しながらみんなで成果を目指す働き方のほうが、能力を引き出せる可能性が高いでしょう。

Z世代の価値観にマッチする企業の特徴

ここまでに紹介した価値観をふまえると、Z世代にマッチする企業の特徴は以下のとおりです。

- 多様な働き方を実現できる

- 業務プロセスが効率化されている

- 教育制度が充実している

それぞれを詳しく解説します。

多様な働き方を実現できる

プライベートを大事にしたいZ世代は、ワークライフバランスを特に重要視します。そのため、多様な働き方が可能な企業に人気が集まる傾向にあります。

企業側は、時短勤務やフレックス制、リモートワーク、副業ができるなど環境の整備を進めるとよいでしょう。働きやすい職場は従業員のモチベーションを高めてくれるので、社員の生産性アップや離職率低下にもつながります。

業務プロセスが効率化されている

パフォーマンスの高さを意識しながら生活を送るZ世代は、非効率的な労働環境を嫌います。反対に、システムの導入やIT化が進んでおり、効率的に働ける企業は魅力を感じてもらいやすいでしょう。

もちろん、いきなりIT化やDX化を実現することは難しい企業がほとんどです。そのような場合は、ペーパーレス化や業務プロセスのスリム化を少しずつ行うだけでも、学生へのアピールとして有効です。

教育制度が充実している

年金問題や早期退職制度などで将来への不安を抱えているZ世代は、より安定した生活を目指すためのスキルアップに強い関心を抱いています。したがって、スキルアップのための教育制度が充実している企業は、魅力を感じてもらいやすいでしょう。

とはいえ、Z世代が望んでいるのは必ずしも社内での出世ではありません。転職や独立を視野に入れながら働いているので、業務の枠にとらわれない、幅広い分野の教育制度を充実させることが有効です。

Z世代の価値観に適した採用活動のポイント

特徴的な世界観を持つZ世代を対象に採用活動を実施するときは、コミュニケーションの取り方を工夫する必要があります。

特に、以下の7点を意識すると採用活動をスムーズに進めやすくなるでしょう。

- 自社で働くことの意義を伝える

- 安心感を抱いてもらう

- カジュアルなコミュニケーションを心がける

- デジタルコンテンツを活用する

- こまめにフィードバックを行う

- 採用活動をパーソナライズする

- オフラインの体験型イベントを活用する

各ポイントの詳細を見ていきましょう。

自社で働くことの意義を伝える

Z世代は社会・環境への貢献に関心が強いため、入社するとどのように社会へ貢献できるかを積極的に伝えることがおすすめです。自分が社会に与えられる影響を知ってもらうことで、モチベーションや企業への愛着度の向上につなげられるでしょう。

業務などで指示を出す際も、「What(何をするのか)」だけではなく「Why(なぜするのか)」を伝えると意欲を引き出しやすくなります。

安心感を抱いてもらう

ミスを恐れる保守的なZ世代には、安心感や安定感を抱ける環境で働きたいと考えている人が多い傾向にあります。そのため、安心して働ける環境が整っていることを伝えることが大切です。

安心感を与えられるポイントは、企業によってさまざまです。「研修制度が充実している」「若手社員の意見を積極的に採用している」など、自社のサポート体制についてしっかりとアピールしましょう。

カジュアルなコミュニケーションを心がける

Z世代は、SNSでさまざまな立場・年齢の人と気軽にコミュニケーションを取ることに慣れています。

カジュアルなやり取りを好むので、役職や年齢に関係なく相談・発言できる会社に魅力を感じやすい点が特徴です。採用活動の際は、企業側からのフラットな声掛けや相談しやすい関係性の構築を意識しましょう。

ただし、カジュアルなコミュニケーションを取る場合でも、プライバシーへの配慮は欠かせません。他の学生がいる場やSNSなどで個人情報を話してしまわないよう、十分に注意してください。

デジタルコンテンツを活用する

デジタルネイティブなZ世代を相手にする採用活動では、SNSやブログ、動画などを活用した情報発信、コミュニケーションが欠かせません。デジタルコンテンツは積極的に取り入れていきましょう。

コンテンツ発信で求人や面接だけでは伝わらない情報を多く伝えることで、自社への理解促進や熱意の向上につなげられます。企業の情報をオープンにすれば、学生の不安を払拭できる点もメリットです。

近年は、TikTokやYouTubeにユニークなショート動画をアップロードして、人材採用に成功している企業の事例もあります。応募数を増やしたい場合は、エンターテイメント性が高いコンテンツの拡充にも力を入れるとよいでしょう。

こまめにフィードバックを行う

Z世代は自分らしさを重要視する一方で、「自分の取り組みがどのように受け取られているか」「正しいのか」という部分に不安を抱くことがあります。学生の不安を払拭して前向きに就職活動へ取り組んでもらうには、こまめにフィードバックを行うことが大切です。

例えば、エントリーシートや課題を提出してもらったあとに、その内容について一緒に振り返る時間を設けることが有効です。フィードバックで自信がついて承認欲求が満たされれば、より企業への愛着心や意欲を高められるでしょう。

採用活動をパーソナライズする

多様な価値観を持つZ世代には、一人ひとりに合ったアプローチが不可欠です。全員に同じ対応をするのではなく、各学生が希望する働き方や重要視する価値観を理解したうえで、属性やキャリア志向に適した訴求をしていきましょう。

また、企業側から積極的に学生へアプローチする「ダイレクトリクルーティング」の活用も有効です。学生が登録した内容をもとに個別でアプローチしていけば、より自社にマッチする人材を発掘しやすくなるでしょう。

新卒向けのダイレクトリクルーティングシステム「キミスカ」では、企業が学生を検索してスカウトを送る「攻めの採用」が可能です。就活生の3人に1人が活用しているキミスカで、自社に合った人材の採用を成功させましょう。

オフラインの体験型イベントを活用する

「コト消費」を好み、自分らしく働ける企業を志望するZ世代には、オフラインの体験型イベントを提供することがおすすめです。実際の業務や企業の雰囲気をリアルに感じられる体験イベントは深いエンゲージメントを生み、強い志望動機につながります。

オンラインでの採用活動が主流になっている今だからこそ、オフラインイベントは他社との差別化に効果的です。業務を体験できるインターンシップや職場見学、先輩社員との座談会などを積極的に取り入れてみましょう。

Z世代の価値観に適さない採用活動の特徴

Z世代の価値観に適さない採用活動の特徴として、以下の4つが挙げられます。

- 価値観を否定する

- カテゴライズする

- 強く失敗を責める

- 理不尽なルールを一方的に押し付ける

上記の行動は就活生の意欲を低下させるだけではなく、SNS上の情報拡散などによって企業の印象ダウンにつながってしまう危険性があります。各注意点の詳細をしっかりと押さえておきましょう。

価値観を否定する

多様性を認め柔軟な考え方をするZ世代は、自分や他人の価値観を否定されることに敏感です。したがって、価値観やパーソナリティを否定する言動は避けたほうがよいでしょう。

価値観について言及する際は、「何を考えているか」ではなく「なぜそう考えるのか」を傾聴してみてください。頭ごなしに否定せず、ひとつの考え方として受容することが大切です。

カテゴライズする

Z世代は、「今の若い人は…」「女性/男性だから…」など、個人をカテゴライズする発言を嫌います。そのため、決めつけるような発言は避け、一人ひとりが違う人間であると認めたうえでコミュニケーションを取ることを意識しましょう。

Z世代は、特にハラスメントに敏感な世代です。今までは許容されていた言葉も、Z世代には不快感を与えてしまう可能性があるので注意が必要です。

強く失敗を責める

Z世代は安定志向でリスクやチャレンジを苦手とするため、挑戦して失敗したときに強く責められると、モチベーションが大きく低下してしまいます。

強くミスを責めれば、選考辞退や退職につながりかねません。失敗したことにフォーカスするのではなく、チャレンジしたことを認めつつ、一緒に要因分析していく姿勢が重要となります。

理不尽なルールを一方的に押し付ける

物事をフラットに判断する力があるZ世代は、理不尽な価値観や一方的な押し付けには納得することができません。従来の組織にありがちだった、「上からの命令は絶対」といった公平性・合理性のない評価や形式にとらわれたルールを嫌がる傾向にあります。

Z世代に納得してもらうためにも、明確な根拠を持ってコミュニケーションを取りましょう。

まとめ

Z世代は、ワークライフバランスや多様性を重要視する価値観を持っています。自分らしく働くことを強く希望しているので、採用担当者は一人ひとりの価値観やキャリア志向を理解したうえでアプローチしていくことが大切です。

もちろん、Z世代のなかには出世に意欲的だったりデジタル機器が苦手だったりと、本記事で紹介した特徴に当てはまらない学生もいます。Z世代と一括りにするのではなく、コミュニケーションやキャリア形成をパーソナライズ化することが、採用活動のカギとなります。

自社に魅力を感じてもらうためには、企業が主体となって情報発信やアプローチを行う「攻めの採用」が効果的です。求める人材を確保するためにも、ぜひZ世代に適した採用活動を実施してみてください。

新卒ダイレクトリクルーティングシステム「キミスカ」では、欲しい人材に自社の魅力を伝えられる「攻めの採用」を実施できます。まずは資料をダウンロードして、採用の勝ち筋を発見しましょう。