「経営層から新卒採用の指示が出たけど、何から始めれば…」

「メリットだけでなく、リスクも把握して社内を説得したい」

新卒採用を担当する方は、こうした悩みを抱えていませんか?近年、採用活動の早期化や手法の多様化が進み、売り手市場の中で人材獲得競争が激化しています。このような状況で、新卒採用にコストをかけるべきか悩む企業は少なくありません。

この記事では、新卒採用がもたらす具体的なメリットと、事前に把握しておくべきデメリット、そしてその対策を解説します。会社の未来を担う重要な新卒採用で、素敵な仲間を採用するための一助になれば幸いです。

【はじめに】新卒採用を検討する前に知っておきたい市場動向

具体的なメリット・デメリットを見ていく前に、まずは現在の新卒採用市場の動向を把握しておきましょう。

近年の「就活ルール」の変遷と実情

かつて経団連が主導していた「就活ルール」は、現在、政府主導へと移管されています。現行では「広報活動は卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降」「採用選考活動は6月1日以降」「正式な内定日は10月1日以降」と定められています。(参考:2026(令和8)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について)

しかし、これはあくまで要請であり、外資系企業やITベンチャーなどを中心に、早期から選考を始める企業も少なくありません。このルールと実情の双方を理解し、自社の採用スケジュールを戦略的に組む必要があります。

学生の企業選びにおける価値観の変化

現代の学生は、企業の安定性や給与といった条件面だけでなく、「その仕事を通じて何を得られるか」「自分らしく働けるか」といったキャリア観や働きがいを重視する傾向が強まっています。

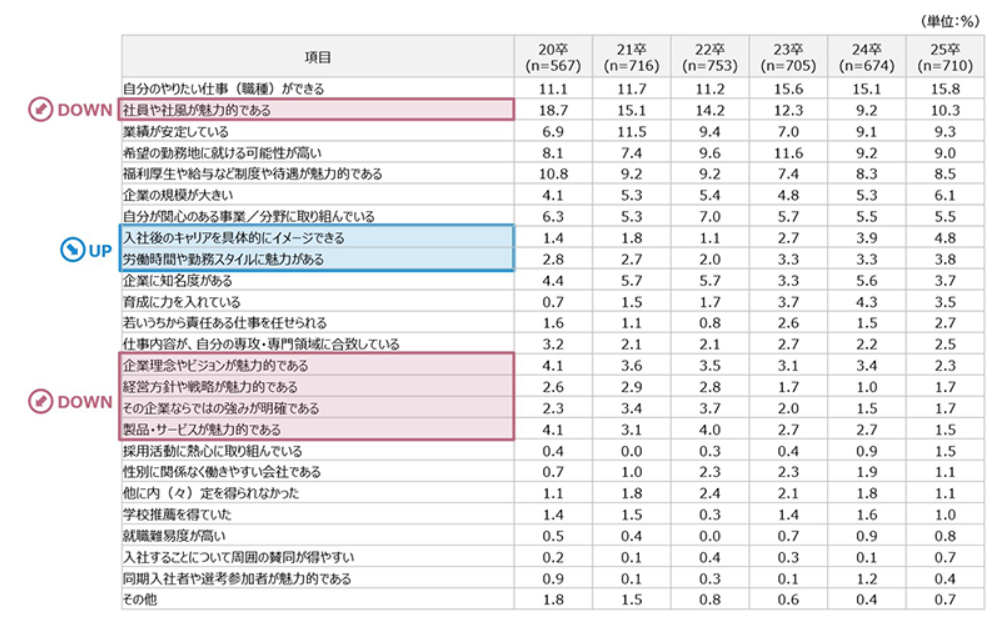

リクルートが出している調査からも、内々定受諾の最終的な理由として「やりたい仕事(職種)ができる(15.8%)」が最も多く選ばれており、特に「入社後のキャリアを具体的にイメージできる」という項目が、前年に比べ重視する学生が増えていることが分かります。そのため、学生の企業選びにおける価値観の変化を理解し、自社の魅力を訴求していくことが求められます。

参考:リクルートマネジメントソリューションズ(企業選びの重視事項は「組織の特徴・環境の魅力」から「自分に合った仕事・働き方」へ2025年新卒採用 大学生の就職活動に関する調査

新卒採用のメリット

新卒採用が企業にもたらす具体的なメリットを6つの観点から詳しく解説します。

組織の活性化と新しい文化の醸成

新卒採用を実施することは、組織の活性化・新しい文化の醸成に大きなメリットを与えます。社会人経験のない、真っさらな視点を持つ新入社員の存在は、既存の組織に新しい風を吹き込み、全体の活性化を促してくれるためです。

長年いる社員だけでは気づかなかったような非効率な業務プロセスへの素朴な疑問や、デジタルネイティブ世代ならではの新しい発想が、組織の変革のきっかけになることも少なくありません。既存のやり方に固執せず、常に新しい価値観を取り入れることで、組織の硬直化を防ぎ、ダイナミックな成長を続けることができます。

企業理念やビジョンが浸透しやすい

新卒採用を実施することは、企業理念やビジョンが浸透しやすいというメリットがあります。中途採用者と異なり、新卒者は比較対象となる他の企業文化を知らないため、入社後の研修や日々の業務を通じて、自社の理念や行動指針、独自の価値観をスムーズに吸収し、体現してくれるためです。

企業理念への深い共感は、エンゲージメントの高い組織作りの基盤となり、従業員一丸となって同じ目標に向かう力強い推進力を生み出します。これは、既に価値観が形成されている中途採用者にはない、新卒採用ならではの大きな利点です。

将来の幹部・リーダー候補を育成できる

新卒採用は「未来への投資」として、将来の幹部・リーダー候補を育成できることもメリットです。入社時点から長期的な視点で育成計画(サクセッションプラン)を立て、将来的に会社の中核を担うリーダーや管理職、あるいは高度な専門性を持つスペシャリストを計画的に育てていくことが可能なためです。

様々な部署を経験させるジョブローテーションなどを通じて、事業全体を俯瞰できる視点を持った、生え抜きの幹部を育成できるのは、新卒採用の大きな魅力と言えるでしょう。時間はかかりますが、未来への投資として育成、研修に力を入れることが重要です。

社員の年齢構成を適正化できる

新卒採用を実施することで、社員の年齢構成の偏りを調整できるメリットもあります。

気づけば社員の平均年齢が高くなっていた‥ということはありませんか?中途採用ばかりに頼っていると、特定の年齢層に人員が偏ることがあります。毎年定期的に若手人材を採用し続けることで、いびつになりがちな社員の年齢構成をバランスの取れたピラミッド型に近づけることができます。これにより、組織内の円滑な新陳代謝が促され、安定した技術・ノウハウの伝承が可能になります。

中途採用に比べ人件費を抑制しやすい

新卒採用は中途採用に比べて、人件費を抑制しやすいというメリットがあります。一般的に、新卒者の初任給は、同年代の経験を持つ中途採用者の給与水準に比べて低く設定されているためです。もちろん、後述する育成コストはかかりますが、長期的に見れば、自社で育成した人材が中核を担うことで、外部から高年収で人材を獲得し続けるよりも、総人件費をコントロールしやすくなる可能性があります。

新卒採用のコストについては、こちらの記事「新卒採用の平均単価とコスト内訳を徹底解説!最適化のポイントとは?」で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

最新の知識や技術を取り入れられる

新卒採用を実施することで、若者が取り入れている最新の知識、情報を業務に活かせるというメリットがあります。学生は、大学や大学院での研究を通じて、特定の分野における最新の知識や技術トレンドに触れているためです。

特にITや研究開発の分野では、彼らが持つ新しい知見が、企業のサービス開発や業務改善に大きなインパクトを与える可能性があります。例えば、最新のプログラミング言語やデータ分析手法を学んだ学生が、社内の開発環境の近代化を提案する、といったケースも考えられ、施策促進の大きな一歩を担ってくれる期待もあります。

新卒採用で注意すべきデメリット

多くのメリットがある一方、新卒採用には事前に理解し、備えておくべきデメリットも存在します。採用活動が失敗しないよう、想定されるデメリットも見ていきましょう。

育成に時間とコストがかかる

新卒採用における最大のデメリットは、育成に多大な時間とコストを要する点です。社会人経験がないため、基本的なビジネスマナーや報告・連絡・相談といった仕事の進め方、業務知識をゼロから教える必要があります。研修の企画・実施費用だけでなく、彼らが一人前になるまでの数年間の人件費、そして指導にあたる先輩社員や上司の人件費(OJT工数)といった、目に見えにくいコストも正確に見積もらなければなりません。

入社後すぐに戦力にはなりにくい

前述の通り、新卒者は入社後すぐに利益を生み出す「即戦力」にはなり得ません。育成期間中は、むしろ組織全体の生産性が一時的に低下する可能性もあります。現場の社員は、自身の業務に加えて新人への指導というタスクが増えるためです。そのため、短期的な業績向上や、急な欠員補充を目的とする場合には、新卒採用は不向きです。長期的な視点での投資であるという、経営層を含む全社的な理解が不可欠です。

内定辞退や早期離職のリスクがある

現在の学生は、複数の企業から内定を得た上で、入社する一社を吟味するのが一般的です。そのため、時間とコストをかけて内定を出しても、辞退されてしまうリスクが常に伴います。また、入社前に抱いていたイメージとのギャップなどから、入社後1~3年で離職してしまう「早期離職」も大きな課題となっており、それまでかけた育成コストが無駄になる可能性があります。

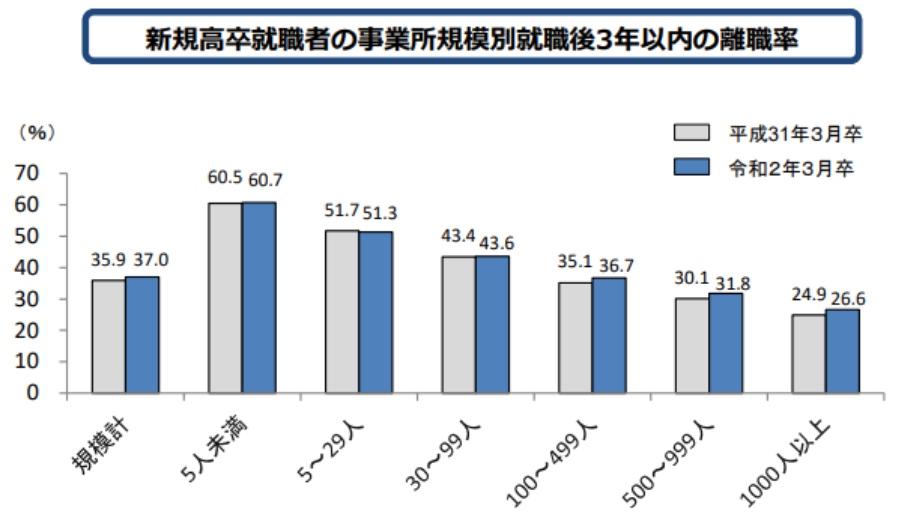

厚生労働省のデータによると、中小企業の就職後3年目以内の離職率は30%を超えているため、新卒者10人に対し3人は3年以内に離職する、ということが分かります。特に、育成体制が不十分な場合、このリスクは高まります。

参考:厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)

時間をかけて採用した新卒がすぐに辞めてしまう理由について、こちらの記事「「なぜ新卒はすぐ辞める?早期離職の理由と、定着率を高める具体的な方法を解説!」で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

デメリットを克服!失敗しないためのポイント3選

デメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることで、失敗のリスクを最小限に抑えて新卒採用のメリットを最大限に引き出すことができます。ここでは、そのための3つの具体的な対策をご紹介します。

長期的な視点での育成計画と体制を構築する

「育成コストがかかる」というデメリットに対しては、場当たり的ではない、体系的な育成計画を策定することが有効です。入社後3年間でどのようなスキルを身につけ、どのような人材になってほしいのか、具体的な成長ロードマップを描きましょう。また、新入社員一人ひとりに先輩社員が指導役として付く「メンター制度」や、定期的な「1on1ミーティング」の機会を設けるなど、会社全体で育てる体制を構築することが、育成の効率化と定着率の向上に繋がります。

採用段階でのミスマッチを徹底的に防ぐ

早期離職の最大の原因は、企業と学生の間の「ミスマッチ」です。これを防ぐためには、採用広報の段階で、自社の良い面だけでなく、仕事の厳しさや課題といったリアルな情報も正直に伝えることが重要です。

また、面接ではスキルや経験だけでなく、対話を通じて学生の価値観や人柄を深く理解し、自社の企業文化と本当に合っているかを慎重に見極める必要があります。インターンシップや社員座談会などを通じて、学生が社風を肌で感じる機会を設けるのも非常に効果的です。

採用広報やインターンシップ、座談会を実施するにあたって、全社共通認識として「採用メッセージ」を決めておくことが有効です。作成方法やメリットについては、こちらの記事「採用メッセージとは?Z世代に刺さる新卒採用メッセージの作り方と効果を解説!」も合わせてご覧ください。

内定辞退・早期離職を防ぐフォローを行う

内定を出してから入社までの期間、学生の不安を取り除き、入社意欲を高め続ける「内定者フォロー」は極めて重要です。内定者懇親会や、先輩社員との座談会、社内報の送付、eラーニングによる内定者研修などを定期的に行い、会社との繋がりを感じてもらう工夫をしましょう。これにより、内定辞退のリスクを低減させることができます。

また、入社後も定期的な面談を行うなど、丁寧なフォローを続けることが、早期離職の防止に繋がります。入社前後で継続的にフォローできるよう、現場社員の協力を得ながら会社全体で取り組むことが大切です。

座談会を開催するメリットや開催方法については、こちらの記事『座談会とは?メリットや具体的な開催方法、質問例について紹介』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

中途採用のメリット

新卒採用の価値を正しく理解するためには、「中途採用」のメリット・デメリットも把握しておくことが不可欠です。ここでは、中途採用のメリットを3つご紹介します。

即戦力による事業スピードの加速

中途採用最大の魅力は、なんといっても「即戦力性」です。育成にかかる時間やコストを大幅に削減し、入社後すぐに現場の最前線で活躍してもらえます。特に、急な欠員補充や新規事業の立ち上げなど、スピード感が求められる場面でその真価を発揮します。

自社にないスキル・経験の獲得

長年同じ組織で働いていると、知識やノウハウが同質化しがちです。外部で多様な経験を積んだ人材を採用することで、社内にはない新しいスキルや斬新な視点、貴重な人脈などを取り込むことができ、組織全体のイノベーションを促進します。

外部の成功事例と人脈という「生きた情報資産」の獲得

中途採用者は、単なる労働力としてだけでなく、「生きた情報資産」を組織に持ち込んでくれる存在です。前職や他社で培われた成功体験や業務プロセスのノウハウは、自社のやり方を見直し、非効率な業務を改善するための具体的なお手本となります。

また、彼らが持つ業界内の人脈は、新たなビジネスチャンスや協業パートナーの開拓、さらには優秀な人材のリファラル採用(紹介採用)に繋がる可能性も秘めています。これは、長年内部の人間だけで固まった組織では得難い、非常に価値のあるメリットです。

中途採用で注意すべきデメリット

中途採用にもメリットがある一方、デメリットもいくつか存在します。人事が注意すべきポイントについて見ていきましょう。

カルチャーフィットの見極めの難しさ

スキルや経歴は申し分なくても、自社の理念や価値観、働き方といった「カルチャー」に馴染めないケースは少なくありません。このミスマッチは、本人の早期離職につながるだけでなく、既存社員の士気低下を招くリスクもはらんでいます。

中途採用の難しさやよくある失敗例については、こちらの記事『なぜ中途採用は難しいのか?よくある失敗例と、成功率を上げるポイントを解説します!』で詳細解説しておりますので、合わせてご覧ください。

条件面の調整と採用コストの高騰

高い専門性や豊富な経験を持つ人材を獲得するには、相応の給与や役職を提示する必要があります。結果として、新卒採用に比べて一人当たりの採用コストが高騰する傾向にあります。採用市場の動向によっては、想定以上の費用がかかることも念頭に置かなければなりません。

既存社員との調和という課題

新しい環境に馴染むまでには、誰しも時間がかかります。特に、既存社員との人間関係の構築がうまくいかないと、チーム全体の生産性が低下する恐れがあります。また、処遇の違いが既存社員の不満を生む可能性もあり、デリケートな配慮が求められます。

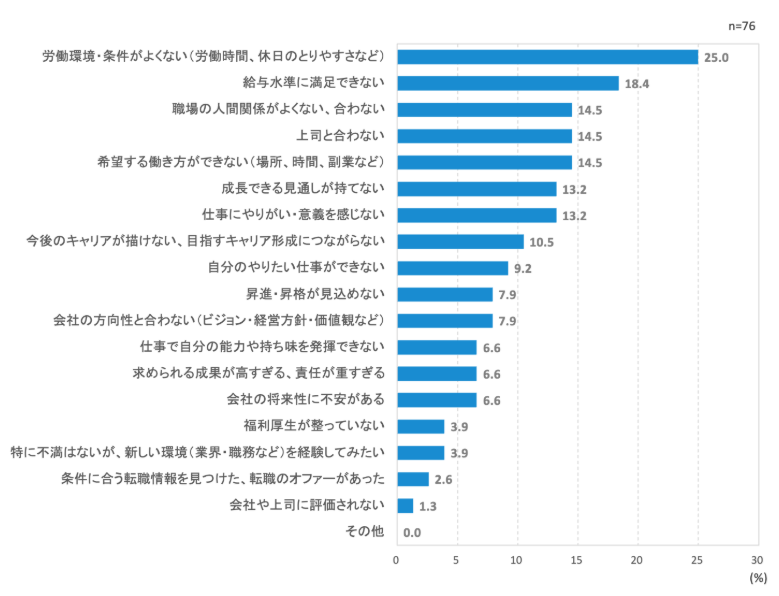

リクルートの調査によると、最も多い退職理由として「労働環境が良くない」「給与水準に満足できない」に次いで「職場の人間関係がよくない、合わない」がランクインしています。このことから、人間関係はモチベーション維持や離職を考える大きな要因になるため、村社会のようにならず、温かく迎え入れる体制を整えておくことが非常に重要です。

参考:リクルートマネジメントソリューションズ「「新人・若手の早期離職に関する実態調査」の結果を発表」

まとめ

本記事では、新卒採用、中途採用のメリットとデメリットを解説しました。短期的な視点で見れば、中途採用の「即戦力性」は非常に魅力的かもしれません。しかし、新卒採用は企業文化の継承、組織の活性化、そして未来のリーダー育成といった、5年後、10年後を見据えた「未来への戦略的投資」です。

本記事でご紹介した「長期的な育成計画の構築」「採用段階でのミスマッチ防止」「内定後から入社後までの一貫したフォロー」を徹底することで、新卒採用のリスクは管理可能なものとなり、メリットが大きく上回ります。

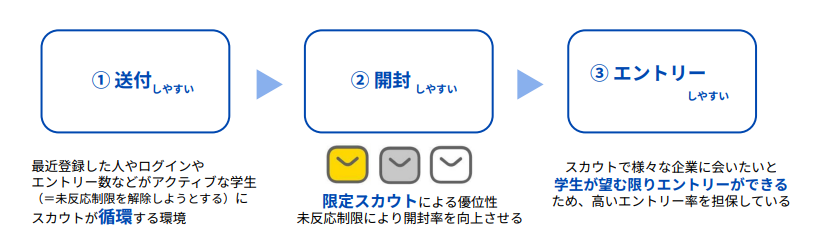

弊社では「キミスカ」という、就活生の3人に1人が利用するダイレクトリクルーティングシステムを運営しています。ターゲット学生へ直接アプローチができるため、効率的に会いたい学生と出会うことが可能です。新卒採用を実施する上で、デメリットを解消して成功したいとお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。