学生が在学中に企業で就業体験をする「インターンシップ」ですが、近年は就職市場の変化もあり、自社PRや採用を目的にインターンシップを行う企業も多くなってきました。そして、受け入れ側である企業ではインターンシップの内容が、採用の成功を左右する大きなポイントとなっています。

本記事では、学生の満足度を高め自社の魅力を訴求するための「インターンシップ設計方法」を紹介します。

インターンシップとは?

インターンシップは、学生が就業体験を通じて業界や職種について学ぶプログラムです。学生からすれば今後のキャリアを考える際に役立つほか、近年は早期選考を受けるために参加する人も少なくありません。

また、企業側もインターンシップを実施することで優秀な人材を発掘したり、自社のPRやブランディングにつなげたりできるため、双方にとってメリットがあるのが特徴です。

インターンシップのトレンド

これまでのインターンシップは、経団連の倫理憲章の影響を受けて少しずつ変化してきました。特に2014年ごろは、政府の公的文書※においてインターンシップは教育活動であって、就職採用活動ではないと強調されていました。

しかし、その後は選考時期が後ろ倒しとなったり、19卒の採用で1dayインターンシップが解禁されたりと、採用活動の現場も大きく変化しています。近年のインターンシップはどういった特徴があるのか、詳しく見ていきましょう。

※参考:文部科学省「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」

近年のインターンシップの特徴

直近では、25卒の学生から採用直結型インターンシップが解禁となり、学生のなかには大学3年の4月から就職活動を進める学生も増えてきました。そして、就活を早く終わらせたい学生のニーズに合わせるかのように、夏のインターンシップに注力する企業も少なくありません。

また、2020年ごろに流行した新型コロナウイルスの影響もあり、オンラインでインターンシップを実施する企業も増えています。ただ、オンラインでのインターンシップは従来の方法と違う点が多くあるため、学生がプログラム内容に満足せず企業イメージを落とすケースもあるようです。

学生のインターンシップ参加目的

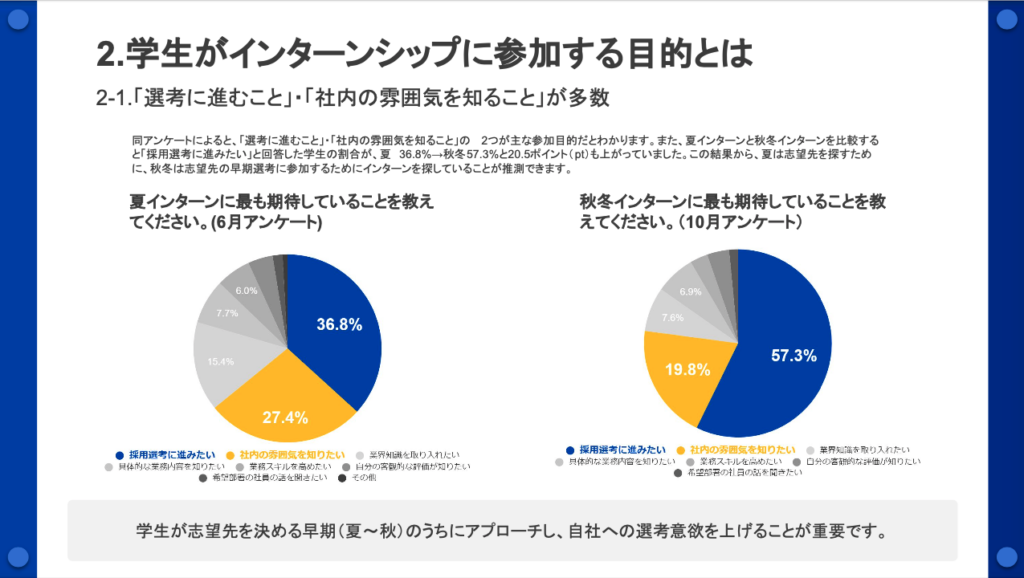

学生がインターンシップに参加する目的はさまざまですが、主に以下の理由が挙げられます。

・採用選考に進むため

・会社の雰囲気を知るため

ただ、学生の参加目的はインターンの開催時期によって傾向が少し異なります。夏のインターンシップでは志望企業を探し、秋冬のインターンシップは志望企業の早期選考に参加する傾向にあります。そのため、企業はインターンシップを通じて夏から秋にかけて学生にアプローチし、自社の選考に参加する意欲を高めることが重要です。

このほか、学生のなかには事業の成長性や得られるスキル・知識を確認するためにインターンシップに参加する人もいます。企業はどういった学生に参加してもらいたいのかを考え、学生の目的に合わせたPR・プログラムを検討する必要があることも把握しておきましょう。

企業のインターンシップ実施目的

以前のインターンシップは、学生に自社の業務内容や働き方への理解を深めてもらうことを目的にしていました。しかし、近年は採用を主な目的としている企業もあります。

特に以下の3点がインターンシップ実施の目的として特徴的です。

・人材の発掘

・人材育成

・離職防止

優秀な人材を獲得するだけでなく、入社後にできるだけ早く戦力になるよう、インターンシップを通じて人材の育成を始める企業も少なくありません。

また、学生のなかには入社後にミスマッチに気づき、早期退職する人もいます。そのため、インターンシップの機会を活かして学生と企業のミスマッチを防ぎ、より自社にマッチした人材を採用することを目的にしている企業もあります。

企業がインターンシップを実施するメリット

インターンシップの実施は、少なからず時間的・金銭的なコストがかかりますが、それ以上のリターンがあるため積極的に開催している企業もあります。

具体的にどういったメリットがあるのか、詳しく確認していきましょう。

学生の能力・適性を把握

プログラム内容にもよりますが、インターンシップを行うことで学生の持つ能力や適性、ポテンシャルなどを確認できます。本選考の面接などでは実務に取り組む姿などが見られないため、インターンシップのプログラムを通じて学生を評価できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

志望度の向上

インターンシップは学生が自社の業務や従業員と関わりを持てるため、学生の志望度を高めることにもつながります。就活の会社説明会などでは伝えられない自社のリアルな魅力を伝えられるので、志望度だけでなく応募者の増加も期待できるでしょう。

ただ、プログラム内容などが学生の求めるものでなければ、志望度を下げることにもなりかねません。インターンシップに取り組む企業は、十分に計画を練ったうえで実施することが大切です。

学生との関係を構築できる

インターンシップを通じて、学生との関係を構築できるのもメリットの一つです。特に就活が本格的に始動する前から、キャリア形成意欲の高い学生や自社が求める人材にアプローチできるため、優秀な学生の獲得にもつながるでしょう。

近年は採用スケジュールが早期化しているため、優秀な人材ほど早期に内定を獲得するケースも珍しくありません。インターンシップを機に学生が就職活動を終える前に関係の構築や囲い込みができるのは、人材獲得に欠かせないポイントでしょう。

ミスマッチの防止

パーソル総合研究所が発表した「企業インターンシップの効果検証調査」によると、インターンシップを経験した人は未経験の人よりも離職率が低い傾向にあります。入社後、3年での離職率はインターン非参加者で34.1%、参加者で16.5%と大きな開きがあり、定着率の良さが顕著に見られます。

離職する理由はさまざまですが、インターンシップに参加することで入社後のギャップが緩和され、ミスマッチの防止につながるのでしょう。

学生の視点と取り入れられる

インターンシップのプログラム内容によっては、事業に関するアイデアを学生からもらえる可能性があります。例えば、プロジェクト型のインターンシップを実施すれば、新商品開発や問題解決などの案を集められるかもしれません。

特に若者をターゲットにした商品・サービスを提供している企業であれば、得られるメリットは大きなものとなるでしょう。

インターンシップ設計で重要なポイント

続いては、企業がインターンシップを設計するうえで押さえておきたいポイントを4つ紹介します。

開催期間

インターンシップは実施期間の長さで呼び方が異なります。基本的なことですが、以下の3種類をおさらいしておきましょう。

| 1day職業体験 | 1日 |

| 中期インターン | 1日〜1ヶ月ほど |

| 長期インターン | 1ヶ月以上 |

この中でおすすめなのが、1週間程度の中期インターンです。1日で終わるものでは学生が企業や職業への理解を深めるには短く、得られるものは多くありません。また、長期インターンは学業やサークル、アルバイトで忙しい学生が参加しづらいため、多数の参加者は見込めないでしょう。

そのため、インターンシップを開催する場合は、長すぎず短すぎない期間にすることが肝心です。2~7日程度のインターンシップを複数開催し、多くの学生を見ながら満足度を上げるために試行錯誤することを心がけましょう。

時期別の違い

先述したように、夏のインターンシップと秋冬のインターンシップとでは、学生の参加理由が異なります。夏のインターンは就活解禁まで時間があるため、企業や業界への理解を深めようとする学生も少なくありません。一方で、秋冬のインターンシップでは選考を意識した学生が多く、早期内定の獲得や本選考の予行演習を目的に参加する学生が多くなります。

このように、インターンシップを開催する際は夏と秋冬の時期ごとに学生のニーズが異なることを把握しておくことが重要です。

内容

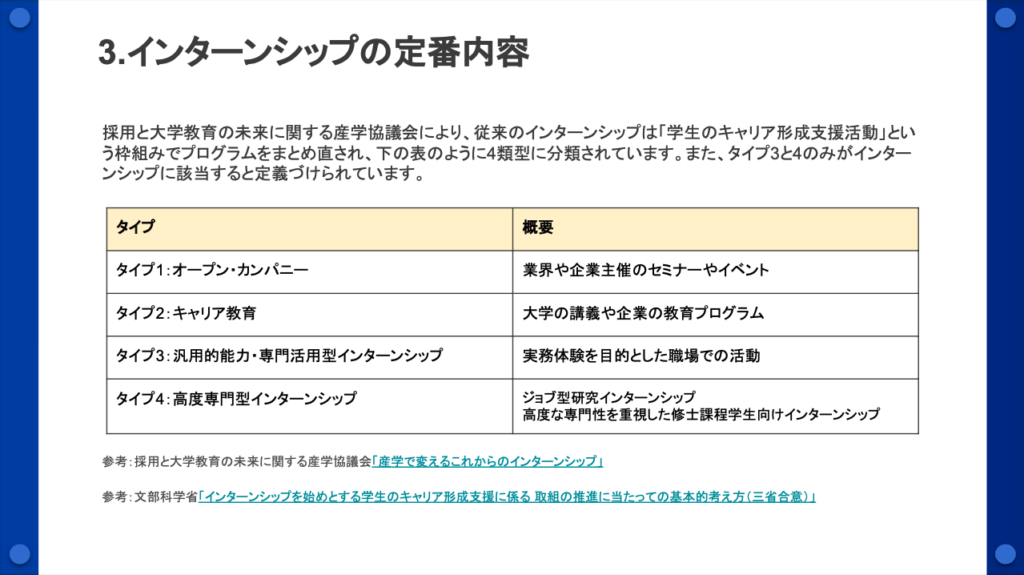

インターンシップの内容はさまざまなものがあります。「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」が4類型に分類した学生のキャリア形成支援活動のうち、インターンシップに該当するのが以下の2つです。

大学3年生から修士2年生を対象に、実務体験を目的とした職場での活動。グループワークでは、事業立案や業務体験型、プログラミング体験などがある。

大学院の修士・博士課程を対象に就業体験を行う。2週間以上の就業体験型インターンシップや、2ヶ月以上のジョブ型研究インターンシップなどがある。

また、実際のインターンシップのプログラム内容は、職場体験、レクチャー、座談会、ケーススタディなどがあります。プログラム内容によって企業側の負担が増えたり、学生に魅力を伝えられなかったりする可能性もあるため、どのプログラムを実施するかは慎重に考えましょう。

なお、座学や講義形式よりも実務に近い体験をできるプログラムのほうが、学生にとって満足度の高いコンテンツである可能性が高いです。同時に、社員と接点を持つことも学生の満足度に関わっており、メンターやチューターを配置し、インターン中の悩みや疑問に対応するのも良いでしょう。

学生に伝えたいことや、企業・担当社員が負担するコストを考慮し、双方にとって意味のあるプログラムを実施することが大切です。

学生へのフィードバック

インターンシップに参加した学生に対して、フィードバックを行うことも重要なポイントです。もちろんプログラム内容によっては難しい場合もありますが、担当社員から学生一人ひとりにフォードバックをすることで、インターンシップの満足度も高まるでしょう。

フィードバックは就業体験に関連するものだけでなく、自己分析や自己PRといった就活に活かせるアドバイスを含めるのがおすすめです。学生にとって有益なアドバイスをすることで、企業に対するイメージが向上し、志望度を高められるかもしれません。

インターンシップ設計方法

ここからは、インターンシップを設計する際の流れを7つのポイントに分けて紹介します。なかでも、目的の設定やターゲットの明確化、自社の魅力を可視化することは、インターンシップを設計する上での土台となるため、よく確認しておきましょう。

1.目的の設定

まずはインターンシップの目的を設定しましょう。昨今のインターンシップは採用の成功を実現することがゴールとなっている企業も少なくありません。

しかし、採用活動全体におけるインターンシップの位置付けや、インターンシップの先を見据えて目的を明確にすることが大切です。

2.ターゲットの明確化

目的と併せて、どういった学生に参加してもらいたいか、自社が求める人物像を明確にしましょう。ターゲットが明らかになることで、自社に合う学生が求めるインターンシップを設計しやすくなります。

また、インターンシップ募集時の選定基準を明確にすることも重要です。学歴や専攻、スキル、志望動機など、企業が学生に求める要件に合わせて設定すると良いでしょう。

3.自社の魅力を可視化する

続いて、自社の魅力を整理し可視化しましょう。学生に伝えたいポイントを整理することで、インターンシップの最適な期間やプログラム内容を決めることができます。

自社の魅力を可視化する際は、「企業分析の4P」を活用しましょう。Philosophy(理念・目的)、Profession(仕事・事業)、People(人材・社風)、Privilege(施設・待遇)それぞれの観点から自社の魅力を洗い出します。

創業時のストーリーや競合他社との優位性、従業員の人柄、働く環境など、魅力となるポイントは企業ごとに異なるため、どの部分を学生にアピールすれば良いのか、よく検討しておきましょう。

4.開催時期を決める

インターンシップの目的やターゲット、学生にアピールしたい自社の魅力が明確になったら、開催時期を決めていきましょう。インターンシップの時期は、大学3年の5〜8月に開催する「夏インターンシップ」、大学3年の9月〜2月に開催される「秋冬インターンシップ」の2種類に大別されます。

もちろん、インターンシップは夏・秋冬どちらも開催することも不可能ではありません。しかし、集客で母集団を形成し、選考、インターンシップ開催のサイクルを短期間で行いつつ、新卒採用の本選考や内定出しなども並行することになります。

インターンシップに多くの工数を割けない場合は、秋冬インターンシップのみに絞るなど、自社に合った開催時期を考えましょう。

5.実施期間の決定

夏か秋冬の時期だけでなく、開催期間を決めることも重要です。1day職業体験をはじめ、中期インターンにするか長期インターンにするかを検討しましょう。1day職業体験は、参加のハードルが低いために多くの学生が参加しますが、企業の魅力を伝えられない可能性もあります。

一方、夏のインターンシップは就活解禁まで時間があるため、中期〜長期のインターンシップを望む学生は少なくありません。秋冬は短期・中期など比較的短いインターンシップに参加する傾向にあるので、時期に合わせて実施期間を決めてみても良いでしょう。

6.プログラム内容を決める

ひと口にインターンシップといっても、どういったプログラムを実施するかどうかは企業によって異なります。まずは、以下にまとめた定番のプログラム内容を6つ確認していきましょう。

・就業体験

・グループワーク

・職場見学・現場同行

・セミナー

・座談会

・フィールドワーク

プログラム内容を決めるときは、インターンシップの目的やターゲットを基準に考えてみましょう。また、自社の魅力を伝えるために最適なプログラムは何かという視点から候補を絞っていくのもおすすめです。

このほか、夏と秋冬にインターンシップを開催する場合、夏は自社アピール、秋冬は本選考への導線を設けるなど、時期ごとに異なる学生のニーズに合わせてプログラム内容を調整しても良いでしょう。

7.選考までのフォロー施策も考える

インターンシップの設計で忘れてはいけないのが、インターンシップを開催してから選考までの道筋です。参加した学生にとって学びの多いインターンシップだったとしても、自社の魅力が伝わらずに選考につながらなければ、せっかくの機会を活かしきれていません。

そのため、インターンシップを通じて学びがあることはもちろん、「選考を受けてみたい」と思ってもらうことが大切です。インターンシップ後に個別でメッセージを送るほか、選考プロセスの免除やインターン生限定の座談会を行うなどのフォローも考えておきましょう。

こうしたフォローを行うことで、インターンシップから本選考までの期間も学生の気持ちを繋ぎ止められる可能性もあります。

インターンシップ設計時の注意点

最後に、インターンシップを設計する時の注意点を紹介します。企業・学生の双方にとって納得のいくインターンシップを行うためにも、確認しておきましょう。

志望度の低下につながる可能性もある

ただインターンシップを開催するだけでは、参加した学生が本選考で自社を志望する可能性は低いでしょう。学生にとって勉強になるプログラムを実施できるかどうかで、企業に対するイメージは異なります。

また、学生にとってプラスになるコンテンツだけでは、就活の際に自社を選んでくれるとは限りません。そのため、学生の満足度を高めつつ、本選考を受けてもらえるよう自社の魅力をアピールすることが重要です。

従業員の負担が増えることもある

インターンシップを開催する頻度や時期、期間、プログラム内容などによっては、人事担当者や協力する従業員の負担が増える可能性があります。「学生の満足度を高めよう」とこだわりすぎるあまり、従業員の通常業務に支障を来たしてしまうのは避けたいポイントです。

特に人事担当者は、インターンシップだけでなく本選考の準備・進行も必要になります。インターンシップを設計する際は、従業員の負担が増える可能性も考慮しておきましょう。

実施中に事故やケガのリスクもある

インターンシップ開催中に、学生が事故に遭ったりケガをしたりする可能性があり、その場合は保険や損害賠償などの対応が求められます。また、労災が認められる条件は、参加者が実質的に労働者であることです。無給のインターンシップの場合は労災と認められないため、いざという時のリスクについても事前に対策を考えておくのが無難でしょう。

まとめ

人手不足の昨今は選考の早期化などの影響もあり、インターンシップに注力する企業も増えてきました。しかし、ただインターンシップを開催するだけでは、優秀な人材の獲得や自社のPRを効果的に行うことは難しいでしょう。

学生・企業の双方にとって意味のあるインターンシップを開催するには、入念な準備と具体的な設計が重要です。ぜひ本記事で紹介したポイントを参考に、インターンシップの設計を進めてみてください。