「大切に育てたいと採用した新卒社員が、あっけなく辞めてしまう…」

そんな悩みを抱える企業は少なくありません。新卒の早期離職は、採用・育成コストの損失だけでなく、社内の士気低下や企業イメージの悪化にも繋がりかねない深刻な問題です。

本記事では、新卒の早期離職がなぜ起こるのか、その現状と背景、そして企業が取るべき具体的な対策について、最新の情報と事例を交えながら解説します。新卒の本音を正しく理解し、すぐに実践できる対策を始めましょう。

なぜ新卒の早期離職は起こるのか?

なぜ、時間とコストをかけて採用した人材が短期間で会社を去ってしまうのでしょうか。

まずは、新卒の早期離職に関する最新のデータと、それが企業にどのような影響を与えるのか、そして企業がこの問題にどう向き合うべきかを見ていきましょう。

新卒の早期離職率の最新データと推移

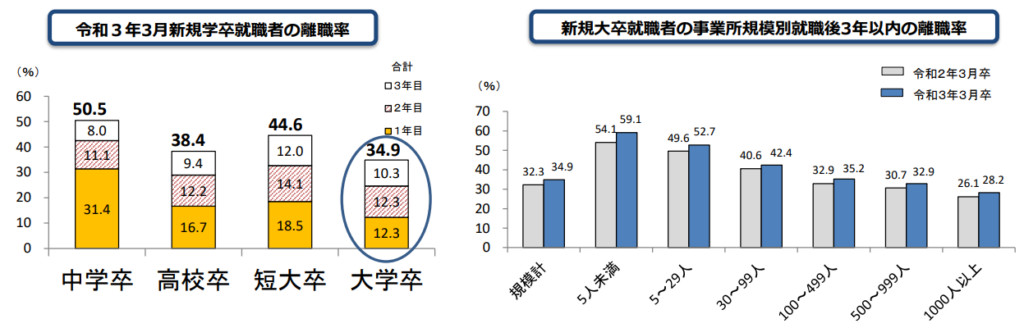

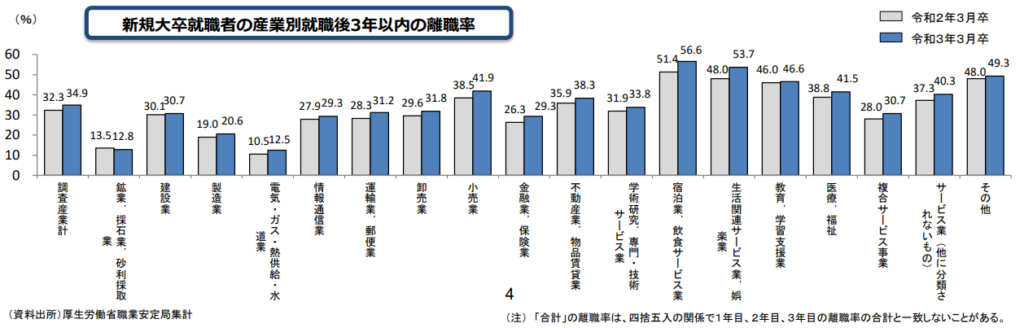

厚生労働省が発表している「新規学卒就職者の離職状況」によると、大学卒業後3年以内に離職する人の割合は、長らく3割前後で推移しています。これは「七五三現象」(中学卒業者の7割、高校卒業者の5割、大学卒業者の3割が3年以内に離職する)という言葉が示す通り、決して新しい問題ではありません。しかし、近年の傾向として、特に1年未満での離職が増加傾向にある点が注目されます。

業種別に見ると、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業などで離職率が高い傾向があります。一方で、電気・ガス・熱供給・水道業、鉱業・採石業・砂利採取業、製造業などでは比較的低い水準です。企業の規模別では、一般的に企業規模が小さいほど離職率が高い傾向が見られます。

これらのデータは、新卒の早期退職が一部の企業や業種だけの問題ではなく、日本社会全体が抱える構造的な課題であることを示唆しています。売り手市場の継続や、若者の職業観の変化なども、この傾向に拍車をかけていると考えられます。

早期離職が企業に与える深刻なデメリットとは?

新卒社員が早期退職することは、企業にとって単に「一人の社員が減る」以上の深刻なデメリットをもたらします。主なデメリットを見ていきましょう。

採用・育成コストの損失

新卒採用には、求人広告費、会社説明会の開催費、選考に関わる人件費、内定後のフォロー費用など、多額のコストがかかります。入社後も、研修費用やOJT担当者の人件費など、育成コストが発生します。これらのコストは、社員が早期に離職すると回収できず、大きな損失となります。

既存社員への負担増と士気低下

早期離職者が出ると、その業務は既存社員がカバーすることになります。これにより、一人当たりの業務量が増加し、残業が増えたり、負担感が大きくなったりします。また、身近な同僚や後輩が辞めていく姿を見ることは、既存社員のモチベーションを低下させ、「この会社は大丈夫だろうか」という不安を煽り、さらなる早期退職の連鎖を引き起こす可能性もあります。

ノウハウ・技術の流出

たとえ短期間であっても、社員は業務を通じて何らかの知識やスキル、ノウハウを身につけます。早期離職によって、これらの貴重な無形資産が社外に流出してしまうリスクがあります。特に、競合他社に転職された場合は、大きな痛手となり得ます。

企業イメージ・ブランドの悪化

離職率が高いという事実は、「社員を大切にしない会社」「働きがいのない会社」といったネガティブなイメージに繋がりかねません。

近年は、口コミサイトやSNSを通じて企業の内部情報が広まりやすくなっています。高い離職率は、今後の採用活動にも悪影響を及ぼし、優秀な人材の獲得を困難にする可能性があります。

新卒が早期離職を選ぶ本当の理由とは?

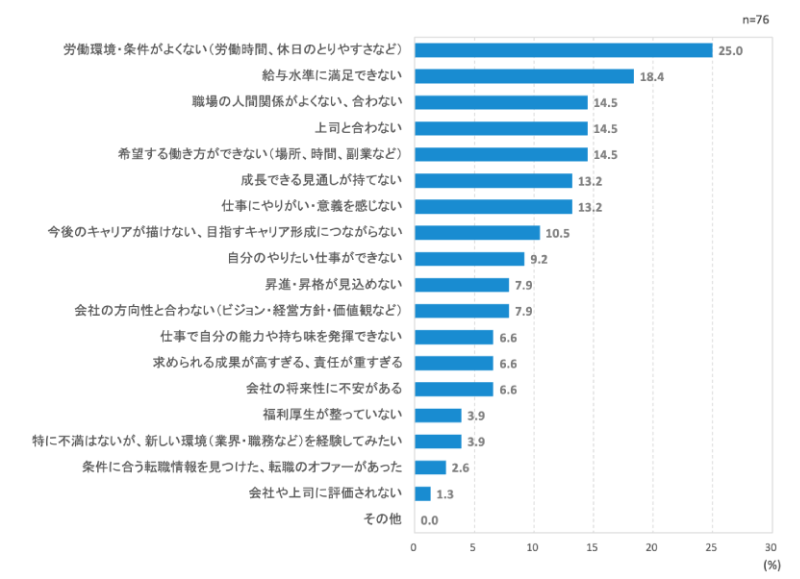

新卒社員は、なぜ期待を胸に入社した会社を短期間で去ってしまうのでしょうか。リクルートの調査によると、退職理由で最も多いのは「労働環境・条件が良くない」「給与水準に満足できない」などが上位に挙げられています。

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

参考:リクルートマネジメントソリューションズ「なぜ早期離職は起こるのか?離職理由や留まる理由を紹介」

理由1:労働時間・休日・休暇の条件が悪い

ワークライフバランスを重視する傾向が強まる中、労働条件に関する不満も大きな離職理由です。「残業が常態化している」「休日出勤が多い」「有給休暇が取りにくい」といった状況は、心身の疲弊に繋がります。

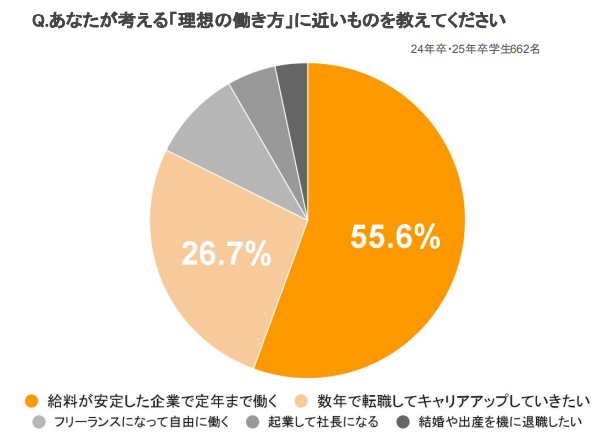

キミスカ利用学生662名に聞いたアンケート調査によると、理想の働き方について「給料が安定した起業で定年まで働く」が半数以上を占めており、多くの学生が「安定」を求めていることが分かります。そのため、自社にモデル社員がいる場合、インタビュー記事を作成してモデルケースを具体的に提示するのも効果的です。

理由2:給与・待遇への不満

給与や待遇は、仕事への対価であり、生活の基盤となる重要な要素です。

「仕事内容や労働時間に見合った給与が支払われていない」「同年代や同業他社と比較して給与が低い」「昇給の見込みがない」といった不満は、離職を考える直接的な動機になります。同業他社の給与レンジを参考にしながら、昇給制度をオープンにしたり、頑張りに応じて給与で還元する、という点も検討してみてください。

理由3:人間関係の悩み

職場での人間関係は、仕事の満足度を大きく左右します。特に新卒社員にとっては、上司や先輩社員からの指導やサポートが不可欠です。

しかし、「上司からのパワハラ・高圧的な態度」「質問しにくい雰囲気」「同僚とのコミュニケーション不足・孤立感」といった悩みを抱えるケースは後を絶ちません。最初はメンター制度や1on1を定期的に実施し、不安に感じている点はすぐにキャッチアップできる体制を作りましょう。新卒社員から打診するのはハードルが高く遠慮してしまうケースが予想されるため、先輩社員から積極的にコミュニケーションを取る意識を持ってください。

理由4:社風・企業文化への不適応

会社の雰囲気や価値観、働き方といった「社風」や「企業文化」が自分に合わないと感じることも、離職理由の一つです。

「体育会系のノリについていけない」「意思決定のプロセスが不透明」「変化を嫌う保守的な体質」など、組織文化への違和感は、日々の業務の中で徐々にストレスとして蓄積されます。特に、個人の価値観や働き方の多様性を尊重しない文化は、若手社員の離職に繋がりやすいと言えます。

理由5:仕事内容のミスマッチ

最も多い理由の一つが、仕事内容に関するミスマッチです。「もっとクリエイティブな仕事ができると思っていた」「顧客と直接関わる仕事だと思っていたのに、実際は事務作業ばかり」といった声が多く聞かれます。

これは、採用段階での説明と実際の業務内容に乖離がある場合に起こりがちです。企業側は良い面ばかりを強調し、大変な部分や地味な部分を十分に伝えきれていない可能性があります。また、本人の自己分析不足や、業界・職種への理解不足も一因と考えられます。入社前に抱いていた期待と現実とのギャップが大きすぎると、仕事へのモチベーションを維持することが難しくなります。

理由6:キャリア成長が見込めない

新卒社員は、将来のキャリアに対する期待と不安を抱えています。

「この会社で働き続けても、専門的なスキルが身につかないのではないか」「ロールモデルとなる先輩社員がいない」「キャリアパスが不明確で、将来の展望が見えない」といった不安は、成長意欲の高い社員ほど強く感じる傾向があります。自分の成長が実感できない、将来のキャリアプランが描けないと感じると、より成長できる環境を求めて転職を考えるようになります。

理由7:他にやりたい仕事が見つかった

入社後に様々な経験を積む中で、「本当にやりたいことは別にある」と気づき、新たな目標に向かって転職を決意するケースもあります。これは、必ずしもネガティブな理由ではありません。

しかし、企業側が社員のキャリアプランに関心を持ち、社内でのキャリアチェンジや新たな挑戦をサポートする仕組みがあれば、優秀な人材の流出を防げる可能性もあります。

新卒の早期離職を防ぐ!採用選考段階で企業ができること

新卒の早期離職を防ぐためには、入社後のフォローはもちろん重要ですが、実は「採用選考段階」での取り組みが非常に大きな鍵を握っています。

魅力的な情報開示とリアルな情報提供のバランス

多くの企業は、採用活動において自社の魅力を最大限にアピールしようとします。もちろん、候補者に興味を持ってもらうことは重要ですが、良い面ばかりを強調しすぎると、入社後のギャップを生む原因となります。「こんなはずじゃなかった」という失望は、早期離職の大きな引き金です。

そこで重要になるのが、「魅力的な情報」と「リアルな情報」のバランスです。仕事のやりがいや成長機会、福利厚生といったポジティブな情報と同時に、仕事の厳しさ、泥臭い業務、現時点での課題なども正直に伝えることが大切です。ネガティブな情報を伝えることに躊躇するかもしれませんが、正直な情報開示は、採用候補者からの信頼を得て、覚悟を持った人材に入社してもらうために不可欠です。

採用基準の明確化とミスマッチを防ぐ選考プロセス

「なんとなく良さそうだから」といった曖昧な基準で採用を行うと、ミスマッチのリスクが高まります。

まずは、自社がどのような人材を求めているのか、「採用基準」を明確化することが重要です。スキルや経験だけでなく、自社の企業文化や価値観に合うか、どのような志向性を持っているかといった「コンピテンシー」や「カルチャーフィット」の観点も盛り込みましょう。

採用基準の設定方法やメリットについては、こちらの記事『「採用基準」の重要性とは?具体的な設定方法とメリットを解説!』も合わせてご覧ください。

インターンシップやOB/OG訪問を通じた相互理解の深化

短時間の面接だけでは、お互いを深く理解するには限界があります。そこで有効なのが、インターンシップやOB/OG訪問といった機会です。

インターンシップでは、候補者の仕事への取り組み姿勢や潜在能力を、より実践的な場面で見極めることができます。そのため、期間や内容を工夫し、単なる会社説明会にならないようにすることが重要です。

OB/OG訪問(社員との座談会)では、候補者が年齢の近い先輩社員から「本音」を聞ける貴重な機会です。仕事のやりがいだけでなく、苦労した点や入社後のギャップなども率直に話してもらうことで、リアルな企業理解を促進します。企業側にとっても、社員が自社の魅力を語ることで、エンゲージメント向上に繋がる可能性があります。

これらの機会を通じて、入社前に抱くイメージと現実とのギャップを最小限に抑えることが、早期離職を防ぐ上で非常に効果的です。インターンシップの設計方法については、こちらの記事『インターンシップ設計方法!学生の満足度を効果的に高めるポイントとは』で解説しておりますので、合わせてご覧くださいませ。

面接官のスキル向上と、本音を引き出す質問術

面接は、採用選考における中心的なプロセスです。しかし、面接官のスキルによって、候補者から引き出せる情報の質は大きく変わります。特に、候補者の「本音」や「素顔」を引き出すことが、ミスマッチを防ぐためには重要です。

- 自己理解: 自身のバイアス(思い込みや偏見)を認識し、公平な評価を心がける力。

- 傾聴力: 候補者の話に真剣に耳を傾け、意図を正確に理解する力。

- 質問力: 「はい/いいえ」で終わらないオープンクエスチョンや、過去の行動に基づいて将来の行動を予測する「行動(STAR)面接」などを活用し、深く掘り下げる力。

- 共感力: 候補者の立場や気持ちに寄り添い、安心して話せる雰囲気を作る力。

- 自己理解: 自身のバイアス(思い込みや偏見)を認識し、公平な評価を心がける力。