「募集をかけても応募が集まらない」

「求める経験・スキルを持つ候補者がいない」

「内定を出しても辞退されてしまう」

このような課題に直面し、「中途採用はなぜこんなに難しいのだろうか」と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。変化の激しい現代ビジネスにおいて、即戦力となる人材や、既存社員にはない知識・経験を持つ人材を採用できる中途採用は、企業の成長にとって欠かせない重要な経営戦略の一つです。

この記事では、中途採用が難しいと言われる根本的な理由を深掘りし、多くの企業が陥りがちな失敗例、そしてそれらを乗り越え、採用成功率を飛躍的に高めるための具体的なポイントを詳細にご紹介します。

中途採用が難しい理由とは?

まず、多く企業が中途採用において困難を感じる、その根源的な理由について見ていきましょう。

これは一つだけでなく、複数の要因が複雑に絡み合っています。

1. 圧倒的な求職者有利の「売り手市場」

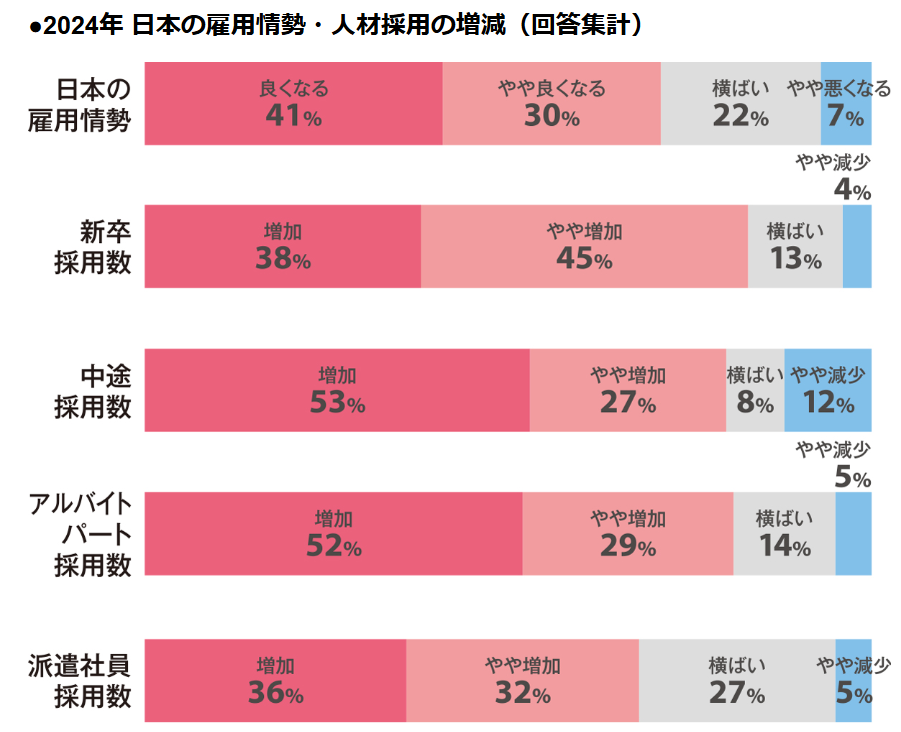

雇用形態問わず、全体的に採用ニーズは増加しています。少子高齢化による労働人口減少に伴い、人出不足に頭を悩ませている企業が多いためです。

下記調査結果によると、企業の人材採用数は新卒、中途、アルバイト・パート、派遣のいずれも「増加・やや増加」が大きな割合を占めていることが分かります。ほぼ全ての職種でコロナ禍以前の水準を超えて活況しているため、幅広い職種で即戦力人材が求められています。そのため、今後も売り手市場は継続し、採用難易度が上昇することが予想されます。

2. 採用における「スピード」の重要性増大

企業の選考プロセスが遅いと、候補者が他社で内定承諾を決めてしまい、機会損失につながるリスクが高まります。

例えば、書類選考の通過連絡に時間がかかったり、面接日程の調整に手間取ったり、面接後のフィードバックや社内での意思決定が滞ったり… 選考の各プロセスでのわずかな遅延が、結果として候補者の離脱に直結します。

しかし、スピードを重視しすぎると、評価が正しくできなくなったり、連絡ミスなどが起こる可能性もあります。丁寧な対応は継続しながら、各選考段階でのリードタイム短縮と、社内連携のスムーズ化が求められます。

3. 候補者の「期待値」の多様化と高度化

転職で叶えたいことや、軸の多様化も中途採用が難しいとされる要因の1つです。

かつては給与やポジションが転職の主な動機でしたが、現代の求職者はそれらに加え、「働きがい」「キャリアアップの可能性」「ワークライフバランス」「企業の文化や価値観」「社会貢献性」「リモートワークの可否」など、多岐にわたる要素を重視します。企業はこれらの多様な期待に応える、または魅力的に提示する必要があり、画一的な訴求では響きにくくなっています。

4. 求める人物像と市場のミスマッチ

企業が「欲しい」と考える人材像が、必ずしも現在の市場に存在するとは限りません。特にニッチなスキルや、特定の業界経験、あるいはポータブルスキルと専門性の両方を高度に兼ね備えた人材は非常に希少です。

現実的な市場状況を理解せずに理想だけを追い求めると、いつまで経っても採用できないという状況に陥ります。そのため、ターゲットとしている候補者が多く活用している媒体を活用したり、リファラル採用の促進など採用方法を見直すことも重要です。

5. カルチャーフィットの見極めの難しさ

スキルや経験は採用時に確認できますが、目に見えない企業文化や組織風土との適合性を見極めるのは非常に困難です。候補者側も企業の「生の声」を知る機会が少ないため、入社後にギャップを感じやすくなります。

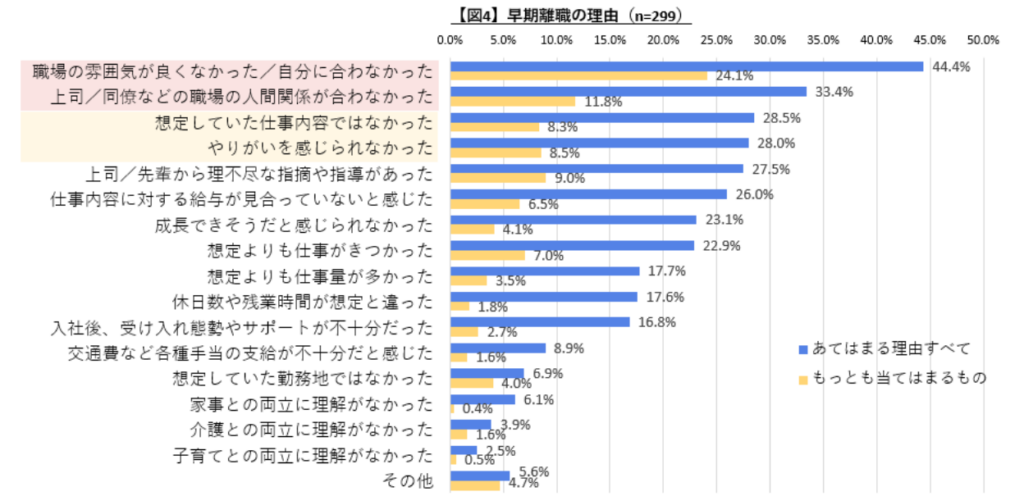

マイナビの調査によると、中途入社者が早期に離職する理由の上位に「職場の雰囲気が良くなかった、自分に合わなかった」「人間関係が合わなかった」などが挙げられています。

参考:早期離職に繋がる入社後のギャップとは?-年代別の理由と企業の対策を紹介

そのため、企業文化に対する理解度を図る質問をしたり、座談会を実施し現場社員からの評価も反映するなどでカルチャーフィットを見極める必要があります。

中途採用の質問例についてはこちらの記事『中途採用面接の成功戦略!即戦力を見極める質問事項とNG行動を徹底解説』も併せてご覧ください!

6. 社内の採用に対する「理解」と「協力体制」の不足

採用は人事部だけの仕事ではなく、現場の社員や経営層を含めた全社的な取り組みであるべきです。選考途中での面談や座談会などは、候補者の意欲を上げるためにも、現場社員から話してもらう方が効果的だからです。

しかし、現場の協力が得られなかったり、経営層の採用への関心が低かったりすると採用活動は円滑に進みません。採用は人事部がやるもの、と部署間で業務に線引きをしてしまうと、採用に対する理解と協力体制を得ることは困難になります。一緒に働く仲間を探すために、部署を横断したコミュニケーションを心がけましょう。

7. 採用ブランディングと情報発信の課題

求職者が企業を選ぶ時代において、企業の魅力や働く環境、文化などを効果的に伝える「採用ブランディング」は非常に重要です。

しかし、多くの企業は自社の魅力を言語化できていなかったり、求職者に響くような情報発信ができていないケースも多いです。その結果、競合他社との差別化ができず、数ある求人情報の中に埋もれてしまう可能性があります。

昨今では、XやInstagramを活用した採用広報も目にしますが、企業の特性上、SNSを活用したカジュアルな訴求は合わないケースもあるかと思います。その場合は、採用HPや掲載媒体の情報を見直したり、デザインや見やすさ、読みやすさを再考してみてください。

9. 採用後のオンボーディング体制の不備

たとえ優秀な人材を採用できたとしても、入社後のフォローや育成が不十分であれば、早期離職につながってしまいます。新しい環境に馴染むためのサポート、業務に必要な知識やスキルのキャッチアップ支援、周囲との人間関係構築の促進など、入社後のオンボーディングは中途採用の成功に不可欠です。

しかし、特に中小企業では採用と研修を限られたメンバーで回しており、十分な体制が整っていないケースも多いのではないでしょうか。ここでも人事部だけではなく、現場社員との連携を強化し、オンボーディングを円滑に進めることが重要です。短期集中PJとして期間を決めて、特定の社員をメンターとして隣でサポートするのも効果的です。

中途採用でよくある失敗例

ここでは、多くの企業が経験する、あるいは陥りがちな失敗例をいくつかご紹介します。

自社の採用活動を振り返り、当てはまるものがないか確認してみましょう。

1. ペルソナ設定が甘く、「誰でもいいから採用したい」状態

「人が足りないから急いで採用したい」という気持ちが先行し、どのようなスキルや経験、人物特性を持つ人材が本当に必要なのか、具体的に定義しないまま募集を開始してしまうケースです。

結果として、要件に合わない候補者からの応募が増え、選考に手間がかかるだけでなく、採用できたとしても早期にミスマッチが発覚するリスクが高まります。

2. 魅力付けが弱く、候補者に「選ばれない」

給与や福利厚生といった基本的な情報しか求人票に記載せず、自社の事業の面白さ、仕事のやりがい、働く環境の魅力、キャリアパス、社員の雰囲気などを効果的に伝えられていないケースです。

情報が少ないため、候補者は他の魅力的な求人に流れてしまい、書類選考通過率や面接設定率が低下します。

3. 選考プロセスが遅く、優秀な候補者を逃す

書類選考に時間がかかりすぎる、面接日程の調整に手間取る、合否連絡が遅いなど、選考の各プロセスに時間がかかってしまうケースです。

前述のように、優秀な候補者は複数の選考を受けており、スピード感のない企業は候補者の優先順位から外れてしまう可能性が高ります。特に最終面接後の意思決定に時間を要すると、内定辞退に直結します。

4. 採用基準の設定不足

候補者のどの点を評価するか、属人的な採用にならないよう採用基準を設定しておくことは重要です。

しかし、採用基準を設定していない、もしくはチーム内で共通認識を持てていない場合、候補者の本質を見抜けずにミスマッチな採用をしてしまう可能性があります。採用基準の設定方法についてはこちらの記事『「採用基準」の重要性とは?具体的な設定方法とメリットを解説!』を併せてご覧ください。

5. 入社後の「こんなはずじゃなかった」を生むオンボーディング不足

入社前後の情報提供が不十分だったり、入社後の受け入れ体制が整っていなかったりするケースです。

OJTが成り行き任せになったり、相談できる相手がいなかったりすると、中途入社者は孤立しやすく、早期に活躍するためのサポートが得られません。業務内容だけでなく、社内のルールや文化への理解を深めるためのフォローが不足していると、早期離職につながります。

6. 特定の採用チャネルへの依存と効果検証不足

「とりあえず大手求人サイトに掲載しておけば大丈夫だろう」「エージェントに頼めば何とかなるだろう」と、特定の採用チャネルに依存し、他の有効なチャネルを検討しない、あるいは活用しきれていないケースです。

それぞれのチャネルからの応募数、面接率、内定承諾率、採用コストなどを分析せず、効果検証を怠ると、非効率な採用活動から抜け出すことは困難です。

中途採用の成功率を高めるポイント

中途採用の難しさを乗り越え、成功へと導くためには、場当たり的な対応ではなく、戦略に基づいた計画と、各プロセスにおける丁寧かつ迅速な実行が不可欠です。

ここでは、中途採用の成功率を飛躍的に高めるための具体的なポイントを詳細にご紹介します。

1. 「採用戦略」の明確化と社内共有

まずは採用戦略を設定しましょう。

採用ペルソナの具現化、採用目的や競合分析などを行い、社内で共通認識を持っておくことが重要です。

必要な人材像(採用ペルソナ)の具体化

部署やポジションごとに、単なるスキル・経験だけでなく、どのような価値観を持ち、どのような人物特性があれば組織に馴染み活躍できるのかを具体的に定義します。

合わせて、なぜそのポジションが必要なのか、採用することで事業にどのようなインパクトをもたらすのかを明確にしましょう。

採用市場と競合の分析

自社が求める人材がどのような市場にいて、競合他社はどのような条件で募集しているのかをリサーチします。自社の魅力や弱みを客観的に把握し、差別化ポイントを見出しましょう。

上記に基づいて、具体的な採用人数、予算、採用媒体、各チャネルの目標数値を盛り込んだ採用計画を策定します。

2. 「採用プロセス」の最適化と迅速化

採用戦略が設定できたら、最適かつ迅速に回す施策を実施します。

採用基準を明確にし、選考フローを見直しながら、面接官のスキル向上・応募者体験の向上なども並行して進めましょう。

採用基準の明確化とフローの見直し

書類選考、一次面接、二次面接、最終面接など、各選考ステップで何を評価するのか、具体的な評価項目と基準を明確にします。

採用基準が明確になったら、無駄なプロセスがないか、候補者を待たせている工程はないかを見直します。可能な限り、書類選考の結果連絡や面接の日程調整、合否連絡を迅速に行える体制を構築しましょう。

面接官トレーニングの実施

候補者の見極め能力向上に加え、傾聴力、質問力、応募者体験を意識したコミュニケーションなど、面接官に必要なスキルを伸ばす必要があります。面接官のスキルが向上することで、面接の質が上がりミスマッチ防止にも繋がるためです。

また、応募から内定、入社まで、候補者が体験するすべてのプロセスにおいて、丁寧かつ迅速なコミュニケーションを心がけることも重要です。不採用の場合でも、感謝の気持ちを伝え、企業のファンになってもらえるような対応を意識してください。

3. 「採用チャネル」の多角化と戦略的な選定

どのような採用チャネルを活用してターゲットを狙うか、チャネル理解と選定、活用をします。

自社にマッチする方法は何か、活用しながら改善していくことが重要です。

多様なチャネルの特性理解

人材紹介、ダイレクトリクルーティング、求人広告媒体、リファラル採用、ソーシャルリクルーティング、自社採用サイトなど、それぞれのチャネルのメリット・デメリット、得意な人材層、コスト構造などの情報を集めましょう。

例えば、ダイレクトリクルーティングは「攻め」の採用が強化できるため、効率的にターゲット層へアプローチすることが可能です。リファラル採用であれば、コストを抑えて企業文化に合う人材と接点を持ちやすいメリットがあります。

採用ペルソナに基づき、最も効率的・効果的にアプローチできるチャネルを検討してみてください。

「魅力付け」の強化と効果的な情報発信

企業が従業員に提供できる価値(働くやりがい、成長機会、働きやすさ、人間関係、報酬など)を言語化し、採用サイトやSNS、会社説明会などで積極的に発信しましょう。

良い面だけでなく、仕事の厳しさや課題なども正直に伝えることで、入社後のギャップを減らし、候補者からの信頼を得やすくなります。採用担当者だけでなく、現場の社員にブログやSNSで会社の日常や仕事の面白さについて発信してもらうなど、社員を巻き込んだ採用ブランディングを展開するのもおすすめです。

4. 「カルチャーフィット」重視の見極めと内定承諾率向上

選考中はカルチャーフィットの見極め、内定後は丁寧なフォローが求められます。

面接におけるカルチャーフィットの見極め

経験やスキルだけでなく、企業の価値観や働き方への共感を測る質問を面接に盛り込みましょう。複数の面接官が多角的な視点で見極めることも重要です。

選考の途中でカジュアル面談や座談会を実施することも有効です。現場社員とフランクに話し、互いの雰囲気や仕事内容について相互理解を深めてもらう場になるため、ミスマッチ防止にも繋がります。

座談会についてはこちらの記事『座談会とは?メリットや具体的な開催方法、質問例について紹介』で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください!

内定後のフォロー

内定を出す際は、条件を明確に提示し、候補者が疑問点や不安を解消できるよう丁寧に説明しましょう。条件交渉にも可能な範囲で柔軟に対応します。

その後は内定承諾後から入社まで、定期的な連絡、社員との交流機会(懇親会など)、入社前説明会など内定者フォローを実施しましょう。候補者のエンゲージメントを高め、入社への不安を払拭することで、思いもよらない内定後の辞退を防ぐことができます。

5. 「入社後の定着支援(オンボーディング)」の徹底

受け入れ体制の準備や、定着後のフォローもあらかじめ計画しておきましょう。

受け入れ体制の整備

入社初日のオリエンテーション、必要な備品の準備、PCセットアップ、社内システムへのアクセス設定などをスムーズに行えるよう準備します。

加えて、中途入社者一人ひとりにメンターやバディとなる先輩社員を付け、業務のキャッチアップ支援や、社内ルール、人間関係構築などをサポートしてもらうよう、社内で調整しておきましょう。早期で戦力となれるよう二人三脚で業務を進めることで、組織全体の士気も上がります。

定期的な面談の実施

入社後1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後など、定期的に面談を実施し、困っていることや不安なことはないか丁寧にヒアリングしましょう。慣れない環境で精神的に不安定になりやすいため、良き相談役として雑談ベースで会話してみてください。

また、チームメンバーへの紹介、ランチ会への誘いなど、意図的に社内でのコミュニケーションを促進する機会を設けることも効果的です。

まとめ:中途採用の「難しい」を「成功」に変えるために

この記事では、「なぜ中途採用が難しいと言われているのか」をテーマに、その根本的な理由から、多くの企業が陥る失敗例、そして成功のための具体的なポイントと成功事例をご紹介しました。

中途採用が難しいと言われる主な理由は、市場や社内連携などの要因が複合的に絡み合っていることにあります。ぜひ本記事の内容を、貴社の中途採用の課題を見つめ直し、より力強い採用力を構築するための一歩としてご活用いただければ幸いです。