「新卒採用」は、企業の人材戦略において重要な位置を占める活動です。しかし、その定義や他の採用手法との違いを正確に理解しておくことが、効果的な採用活動の第一歩となります。

この記事では、新卒採用の基本的な定義と、中途採用や第二新卒採用との違いについて明確に解説していきます。

新卒採用とは?

新卒採用とは、主にその年度に高等学校、専門学校、短期大学、大学、大学院を卒業または修了予定の学生を対象に行う採用活動を指します。一般的に、正社員としての就業経験がない学生が対象となる点が大きな特徴です。

多くの企業では、翌年4月1日の入社に向けて、一括で採用活動を行います。ポテンシャル採用とも呼ばれ、現時点でのスキルや経験よりも、将来性や学習意欲、企業文化への適応性などが重視される傾向にあります。

中途採用との主な違い

新卒採用と最も対照的なのが中途採用です。中途採用は、就業経験を持つ社会人を対象とする採用活動で、年齢や経験は問いません。最大の違いは、採用時に求めるものが「ポテンシャル」か「即戦力」かという点にあります。中途採用では、特定のポジションで求められるスキルや実務経験を持つ人材を募集し、入社後すぐに活躍してもらうことを期待します。そのため、採用は年間を通じて必要に応じて行われることが多く、選考基準もより専門的になります。

第二新卒・既卒との違い

近年では、第二新卒や既卒者を対象とした採用も活発です。第二新卒とは、一般的に学校卒業後1~3年程度の社会人経験を持つ若手人材を指します。短いながらも社会人経験があるため、基本的なビジネスマナーを身につけており、新卒に近い柔軟性と中途採用者のような適応力を併せ持つ存在です。

一方、既卒とは、学校を卒業後、正社員としての就業経験がない人材を指します。採用市場では新卒として扱われることも多く、企業はこれらの多様な若手人材をどのような位置づけで採用するのか、あらかじめ定義を明確にしておくことが重要です。

近年の新卒採用市場のトレンド

新卒採用を取り巻く環境は、社会情勢や学生の価値観の変化とともに、年々変化しています。ここでは、特に重要な4つのトレンドについて解説します。

1. 採用活動の早期化

近年、新卒採用のスケジュールは早期化の一途をたどっています。政府が要請するスケジュール(広報3月、選考6月)は形骸化しつつあり、多くの企業が大学3年生の夏に行われるインターンシップを実質的な選考の場として活用しています。優秀な学生ほど早い段階で内々定を獲得し、就職活動を終える傾向が強まっています。

この流れに乗り遅れると、採用競争が本格化する頃には、会いたい学生の多くが既に他社に囲い込まれているという事態になりかねません。計画的な早期からのアプローチが必須となっています。

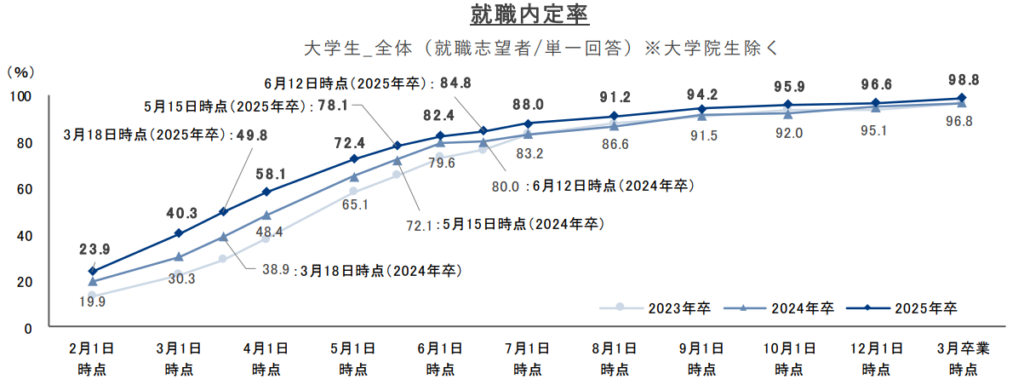

リクルートの調査によると、2025卒の3月1日時点の内定率は「40.3%」で、就職活動の早期化が大きく現れていることが分かります。また、就活活動量では、3月をピークに新規にエントリーシートを提出する学生が減少するため、広報活動解禁の3月以前にどれだけ認知を広げることができるかがポイントになってきます。

参考:就職プロセス調査(2025年卒)「2025年3月度(卒業時点) 内定状況」

2. 採用手法の多様化

かつてのように、就職ナビサイトだけに頼る採用活動ではなく、前述のダイレクトリクルーティングやリファラル採用に加え、SNS(X、Instagram、TikTokなど)を活用した情報発信、社員の日常を発信するカジュアルな動画コンテンツ、オンライン座談会など、学生との接点を持つための手法は多岐にわたります。自社のペルソナがどのメディアで情報を得ているのかを分析し、複数のチャネルを組み合わせた複合的なアプローチが求められています。

3. オンライン採用の定着

コロナ禍をきっかけに急速に普及したオンライン採用は、現在では完全に定着していると言えます。オンライン採用は、遠方の学生も参加しやすく、企業の母集団拡大に大きく貢献します。また、移動時間やコストを削減できるため、企業・学生双方にとってメリットがあります。一方で、オンラインでは企業の雰囲気や社員の人柄が伝わりにくいという課題もあります。

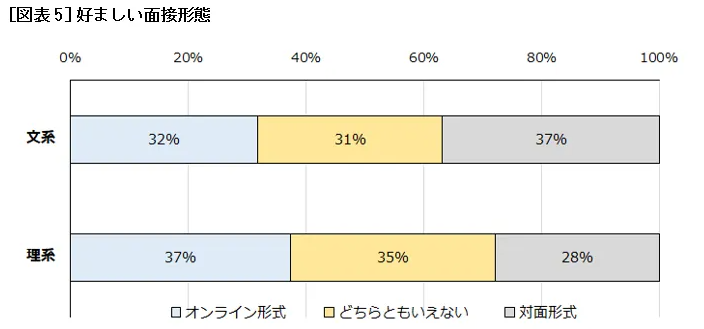

HRプロの調査によると、文系は対面派が多く、理系はオンライン派が多いことが分かりました。そのため、オンラインと対面を組み合わせた「ハイブリッド採用」や、学生にどちらが良いか選んでもらうなど、柔軟に実施方式を変えるなどの準備をしておくと良いでしょう。

参考:HRプロ 第151回 【24卒採用】最終面接に「対面形式」回帰の流れも、理系は“オンライン派”多数。面接は“志望度向上の場”に

4. Z世代へのアプローチの重要性

現在の就職活動生の多くは、1990年代後半から2010年頃に生まれた「Z世代」です。彼らはデジタルネイティブであり、情報の収集方法や価値観が上の世代とは大きく異なります。タイパ(タイムパフォーマンス)を重視し、企業のSNSや口コミサイトからリアルな情報を得ようとします。

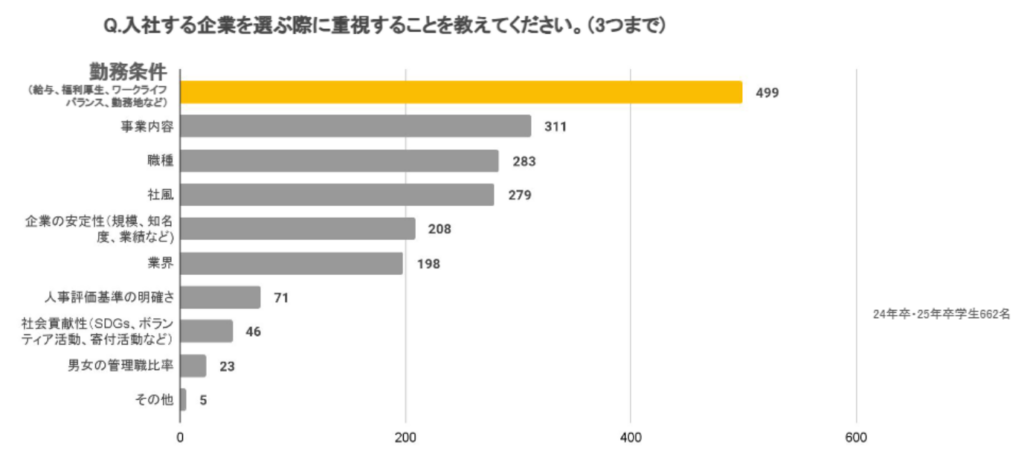

また、ワークライフバランスや社会貢献への意識が高いのも特徴です。キミスカで調査した662名の学生アンケート調査によると、企業選びに重視するポイントとして「勤務条件(給与、福利厚生、ワークライフバランス、勤務地など)」が最も多い結果となりました。そのため、彼らの価値観を理解したうえで、自社の訴求ポイントを整理して正しく伝えることが大切です。

Z世代に向けたアプローチ方法については、こちらの記事『Z世代に響く新卒採用マーケティングとは?基本戦略から効果的なアプローチ方法を解説』でも解説しておりますので、ぜひご覧ください。

新卒採用が企業にもたらす3つのメリット

新卒採用は、長期的な視点で企業に多くの恩恵をもたらす可能性を秘めています。

ここでは、企業が新卒採用から得られる代表的な3つのメリットを詳しく解説します。

1. 将来の幹部候補を計画的に育成できる

新卒採用の最大のメリットは、将来の企業を牽引するリーダーや中核人材を、ゼロから育成できる点にあります。特定の企業文化に染まっていない新卒者は、自社の理念や価値観を素直に吸収しやすいため、計画的な研修やジョブローテーションを通じて、理想とする人材像へと育て上げることが可能です。生え抜きの社員としてキャリアを積むことで、企業への深い理解と高いエンゲージメントが育まれ、長期的に組織へ貢献してくれる存在になることが期待できます。

2. 組織の活性化と企業文化の醸成

毎年、社会人経験のないフレッシュな人材を組織に迎え入れることは、既存の組織体制や業務の進め方に良い刺激をもたらします。彼らが持つ新しい価値観や素朴な疑問は、組織のマンネリ化を防ぎ、変革のきっかけとなり得ます。また、企業理念を体現する人材を継続的に採用・育成していくことは、世代を超えて企業文化を継承し、より強固なものにしていく上でも不可欠です。組織の持続的な成長には、こうした新陳代謝が欠かせません。

3. 一人当たりの採用コストを抑えられる

中途採用が欠員に応じて都度行われるのに対し、新卒採用は一年間のスケジュールの中で一括して行われるのが一般的です。そのため、会社説明会や選考プロセスを一度にまとめて実施できるため、効率が良く、結果として一人当たりの採用コストを低く抑えられる傾向にあります。もちろん、ナビサイトの掲載料やイベント出展費などの初期投資は必要ですが、通年で複数人の採用を考える場合、中途採用を繰り返すよりもトータルコストを管理しやすい点はメリットと言えるでしょう。

新卒採用を実施するメリットについては、こちらの記事『新卒採用のメリット・デメリットとは?導入を成功させるポイントを徹底解説』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

知っておきたい新卒採用の2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、新卒採用特有の難しさや注意点も存在します。

ここでは、特に注意すべき2つのデメリットについて解説します。

1. 育成に時間とコストがかかる

新卒社員は就業経験がないため、入社後すぐに即戦力として活躍することは期待できません。社会人としての基礎を教えるビジネスマナー研修から始まり、実務スキルを習得するまでには、長期的な視点での教育投資が不可欠です。また、研修期間中だけでなく、配属後のOJTにおいても教育担当者や先輩社員の工数が割かれるため、受け入れ部署の十分な理解と協力体制を築いておく必要があります。

2. 入社後のミスマッチが起こりやすい

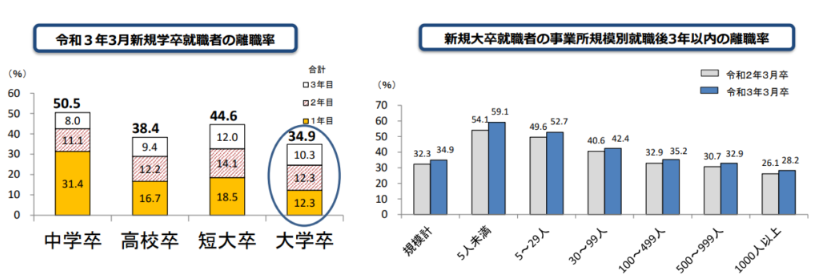

学生は実務経験がないまま就職活動を行うため、企業や仕事に対するイメージと現実との間にギャップを感じやすい傾向にあります。「こんなはずではなかった」という入社後のミスマッチは、早期離職の大きな原因の一つです。

厚生労働省が発表している「新規学卒就職者の離職状況」によると、大学卒業後3年以内に離職する人の割合は、長らく3割前後で推移しています。こうしたミスマッチを防ぐためには、選考段階から仕事の良い面だけでなく、厳しさや大変さも正直に伝えることが重要です。

こちらの記事『なぜ新卒はすぐ辞める?早期離職の理由と、定着率を高める具体的な方法を解説!』でも詳細解説しておりますので、合わせてご覧ください!

【時期別】新卒採用の基本的な流れとスケジュール

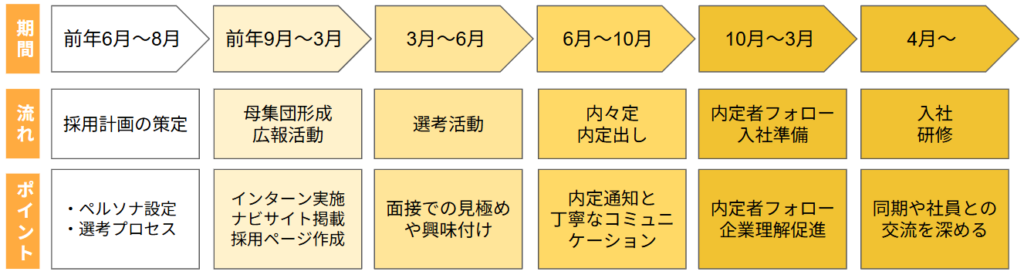

新卒採用は、およそ1年以上の期間をかけて行われる長期的なプロジェクトです。ここでは、一般的な新卒採用の基本的な流れを6つのフェーズに分け、それぞれの時期にやるべきことを具体的に解説していきます。

採用計画の策定(前年6月~8月)

まずは、採用計画を作成しましょう。経営層や各事業部門と連携し、次年度の事業計画に基づいて「どのような人材が、何人必要なのか」を明確にすることが重要です。ここでは、単なる人数合わせではなく、企業の将来像から逆算した人材要件(採用ペルソナ)を具体的に設定する、ということを意識してください。

同時に、採用活動全体の予算を確保し、どのような採用手法を用いるか、どのような選考プロセスを組むかといった大枠の戦略を決定します。採用成功に向けて、ここでしっかりと採用計画を決める・社内で共通認識を持っておくことは非常に重要です。

母集団形成・広報活動(前年9月~3月)

採用計画が固まったら、次はいかにして自社に興味を持つ学生を集めるか、つまり「母集団形成」のフェーズに入ります。企業のウェブサイトに採用ページを作成し、就職ナビサイトへ情報を掲載するのが一般的なスタートです。

例えば、インターンシップの開催は、学生に早期から自社を認知してもらい、仕事の魅力を直接伝える絶好の機会となります。近年では、SNSでの情報発信やダイレクトリクルーティング(企業から学生へ直接アプローチする手法)も重要性を増しており、多角的な広報活動を通じて、ターゲットとなる学生との接点を増やしていきます。

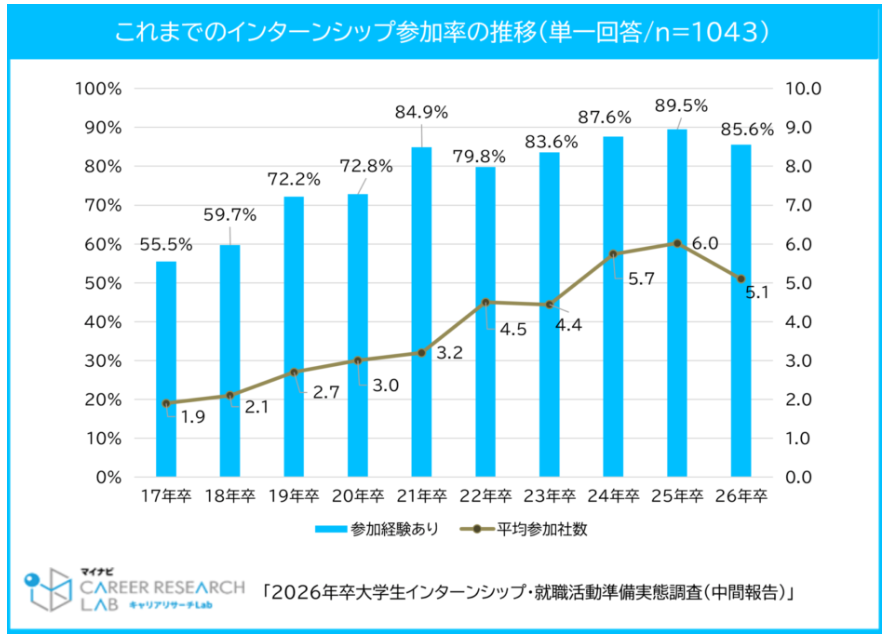

マイナビの調査によると、26卒のインターンシップ参加率は85.6%で、ほとんどの学生が5社前後のインターンシップに参加していることが分かります。積極的にインターンシップに参加することで、手探り状態でも業界理解を深めたい、という学生が多いことが予想できます。

参考:26卒のインターンシップ参加率は85.6%、株式会社マイナビ調査

近年ではインターンシップの開催方法や定義がアップデートしているため、詳しくはこちらの記事『採用直結型インターンシップとは?変更点と採用成功につなげるポイントを解説』もぜひご覧ください。

選考活動(3月~6月)

政府の要請では、広報活動の開始が3月1日、選考活動の開始が6月1日とされていますが、実態としては早期化が進んでいます。このフェーズでは、エントリーシート(ES)による書類選考、適性検査(SPIなど)、そして面接を通じて候補者を絞り込んでいきます。

面接は、グループディスカッションや個人面接など、複数回にわたって行われるのが一般的です。ここでは、候補者の能力やスキルを見極めるだけでなく、候補者にとっても「この会社で働きたい」と思えるような、魅力的な体験を提供することが、優秀な人材を惹きつける鍵となります。

面接の流れや注意点は、会社全体で正しく理解しておく必要があります。応募者からネガティブな印象を持たれないように、面接官マニュアルを作成して共通認識を持っておきましょう。詳しくはこちらの記事『「面接官マニュアル」とは?作り方や運用のポイントなどを解説』で解説しておりますので、合わせてご確認ください。

内々定・内定出し(6月~10月)

選考を経て採用したい学生が決まったら、内々定(内定の約束)を出し、その後、正式な内定通知を行います。政府要請の正式な内定日は10月1日以降とされています。しかし、優秀な学生ほど複数の企業から内々定を得ているため、いかに自社を選んでもらうかが重要になります。

内々定を出す際には、電話などで直接本人に連絡を取り、評価したポイントや入社後の期待を具体的に伝えることで、学生の入社意欲を高めることができます。この段階での丁寧なコミュニケーションが、後の内定承諾率に大きく影響します。

内定者フォロー・入社準備(10月~3月)

内定を出してから入社までの期間は、半年近くあります。この間、学生の不安を解消し、入社へのモチベーションを維持・向上させるための「内定者フォロー」が極めて重要です。何もフォローを行わないと、学生は「本当にこの会社で良いのだろうか」という内定ブルーに陥り、内定辞退につながるリスクが高まります。

内定者懇親会や社員との座談会、eラーニングによる入社前研修、定期的な連絡などを通じて、内定者との関係性を継続的に構築していく必要があります。企業理解を深めてもらい、同期とのつながりを作ることで、安心して4月を迎えてもらうことが目的です。

入社・研修(4月~)

4月1日、いよいよ新入社員を迎え入れます。多くの企業では入社式を執り行い、その後、新入社員研修がスタートします。研修内容は、ビジネスマナーや心構えといった社会人としての基礎から、自社の事業内容や商品知識、コンプライアンスに関する教育まで多岐にわたります。この研修期間は、同期との一体感を醸成し、企業文化に馴染んでもらうための重要な時間です。研修後は、各部署へ正式に配属され、OJTを通じて、実務経験を積んでいくことになります。ここからが、長期的な人材育成の本当のスタートです。

新卒採用のスケジュールについては、こちらの記事『【企業向け】新卒採用スケジュール|計画の立て方や注意点を解説』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

新卒採用を成功に導く5つのポイント

新卒採用は、ただスケジュール通りに進めるだけでは成功しません。優秀な人材を惹きつけ、採用競争を勝ち抜くためには、戦略的な視点が必要です。ここでは、新卒採用を成功に導くために押さえておくべき5つの重要なポイントを解説します。

1. 採用ペルソナを明確に設定する

採用活動の根幹をなすのが「採用ペルソナ」の設定です。これは、「自社が本当に求める人材」を具体的に描き出した人物像のことを指します。単に「コミュニケーション能力が高い人」といった曖昧なものではなく、価値観、志向性、保有スキル、ポテンシャルなど、より詳細なレベルまで落とし込みます。ペルソナが明確になることで、採用チーム内での目線が統一され、評価基準のブレがなくなります。また、どのような媒体で、どのようなメッセージを発信すればターゲットに響くのかという、広報戦略の精度も格段に向上します。

「採用ペルソナを設定したいが、まず何から手を付けたら良いのか分からない‥」という方も多いのではないでしょうか。採用ペルソナの作成方法や注意点については、こちらの記事『ペルソナシートを採用活動に活かしたい!作成方法や注意点も紹介』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

2. 企業の魅力や強みを言語化する

学生は、数多くの企業の中から就職先を選びます。その中で自社を選んでもらうためには、「この会社で働くことで、どのような経験が得られ、どう成長できるのか」という魅力を分かりやすく伝える必要があります。給与や福利厚生といった条件面だけでなく、事業の社会貢献性、独自の企業文化、社員の働きがい、成長できる環境などを言語化し、一貫したメッセージとして発信することが重要です。他社にはない自社ならではの魅力を定義し、採用サイトや説明会など、あらゆる接点で訴求をしましょう。

単なる会社説明ではない、自社の魅力を伝える「採用メッセージ」を言語化しておくことがポイントになるため、こちらの記事『採用メッセージとは?Z世代に刺さる新卒採用メッセージの作り方と効果を解説!』を参考に、作成してみてください。

3. 自社に合った採用手法を選ぶ

自社に合った採用手法を選ぶことも、新卒採用を成功させるための重要なポイントです。かつては就職ナビサイトへの掲載が主流でしたが、現在は採用手法が多様化しているためです。例えば、幅広い層にアプローチできるナビサイト、優秀層に直接アプローチできるダイレクトリクルーティング、大学のキャリアセンターとの連携、社員の紹介によるリファラル採用など、様々な選択肢があります。

大切なのは、設定した採用ペルソナがどこにいるのかを考え、そのターゲットに最も効果的にアプローチできる手法を組み合わせることです。やみくもに流行りの手法に飛びつくのではなく、自社の知名度、予算、かけられる工数を考慮し、最適なポートフォリオを組む必要があります。

4. 候補者の体験価値(CX)を意識する

候補者体験(Candidate Experience、CX)とは、候補者が企業を認知してから選考を受け、内定に至るまでの一連のプロセスで得られる体験のことです。例えば、メールの返信が早い、面接官の態度が丁寧、選考結果のフィードバックがあるなど、一つひとつの対応が企業の印象を大きく左右します。

SNSの普及により、悪い選考体験は瞬く間に拡散されるリスクがあります。逆に、たとえ不採用になったとしても、「良い会社だった」と思ってもらえるような誠実な対応を心がけることで、企業の評判が高まり、将来的な応募者増や顧客獲得につながる可能性もあります。

5. 内定辞退を防ぐためのフォロー体制をつくる

内定辞退を防ぐために、内定フォロー体制は整えておきましょう。内定を出してからの期間は、採用活動の最終盤であり、最も重要な局面の一つです。売り手市場が続く中、学生は複数の内定を保持しているのが当たり前のため、内定を出したからと安心せず、入社日まで継続的にコミュニケーションを取り続ける「内定者フォロー」が不可欠です。

例えば、定期的な面談で不安を解消したり、社員との懇親会で働くイメージを具体化させたり、同期とのグループワークで連帯感を醸成したりと、様々な施策を通じて「この会社に入社したい」という気持ちを育んでいく必要があります。丁寧なフォローが、最後の最後で学生の心を掴みます。

【手法一覧】主な新卒採用の手法と特徴

新卒採用を成功させるためには、自社のターゲットや目的に合わせて適切な手法を選択することが重要です。ここでは、現在主流となっている新卒採用の手法を5つ取り上げ、それぞれの特徴、メリット、そしてどのような企業に向いているかを解説します。

求人広告サイト(就職ナビサイト)

リクナビやマイナビに代表される就職ナビサイトは、最も一般的な採用手法の一つです。圧倒的な学生登録者数を誇り、広く多くの学生に自社を認知してもらえる点が最大のメリットです。エントリー管理などのシステムも充実しているため、採用担当者の工数削減にもつながります。

一方で、多くの企業が掲載しているため情報が埋もれやすく、企業の知名度や魅力がないと多数の応募の中からターゲット人材を見つけ出すのが難しいという側面もあります。知名度を問わず、まずは広く母集団を形成したいと考える多くの企業に適しています。

ダイレクトリクルーティング

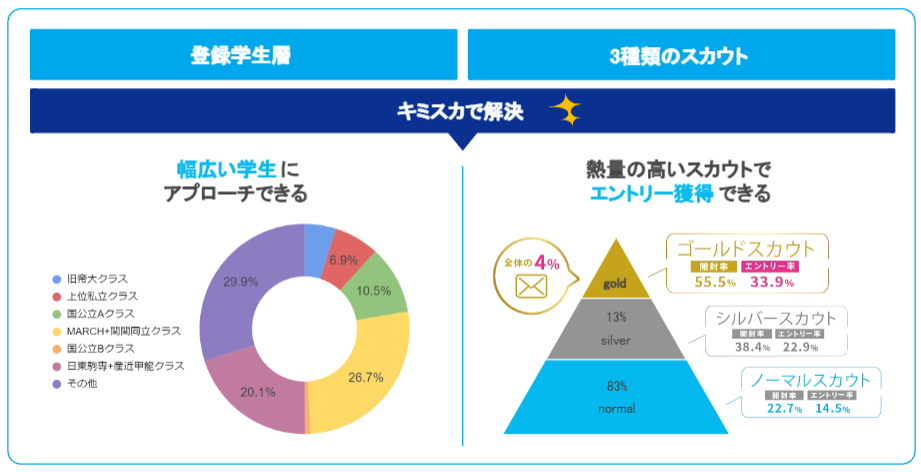

ダイレクトリクルーティングは、企業側から「会いたい」学生を探し出し、直接アプローチする「攻め」の採用手法です。OfferBoxやキミスカ、dodaキャンパスなどのサービスが挙げられます。企業の知名度に左右されず、自社の要件に合致した優秀な学生にピンポイントでアプローチできるのが大きな魅力です。

一方で、学生一人ひとりに合わせたスカウトメールを送るなど、工数はかかりますが、その分質の高い母集団形成が期待できます。専門職の採用や、特定の価値観を持つ学生に出会いたいなど、採用要件が明確な場合に特に効果を発揮します。

弊社が運営している「キミスカ」は、3種類のスカウトを活用して、効率的にターゲット学生へアプローチすることが可能です。ぜひこちらからお気軽にお問い合わせください!

新卒紹介サービス(人材紹介)

新卒紹介サービスは、いわゆるエージェントサービスです。企業の採用要件をエージェントに伝えると、条件に合致した学生を紹介してくれます。成功報酬型が一般的で、内定承諾に至るまで費用が発生しないため、初期投資を抑えられるのがメリットです。また、エージェントが学生との間に立ち、企業の魅力を伝えたり、面接日程の調整を行ったりするため、採用担当者の工数を大幅に削減できます。採用に多くのリソースを割けない中小企業や、採用要件が特殊で自力での母集団形成が難しい場合に有効な手段です。

一方で、紹介数はエージェントの力量による点や、紹介数のコントロールがこちら側では難しいことがデメリットに挙げられます。また、成果報酬金額は100万前後が一般的であるため、採用単価を抑えたい場合は金額を注視しておく必要があります。

合同企業説明会・イベント

大規模なホールなどで開催される合同企業説明会は、多くの学生と直接対面でコミュニケーションが取れる貴重な機会です。自社のブースを訪れた学生に対し、仕事の魅力や社風を熱意を持って直接伝えられるため、学生の興味関心を引きやすいのが特徴です。また、他の企業を目的に来た学生にも自社をアピールできる可能性があります。

ただし、多くの企業が出展するため、学生の印象に残るようなブースの装飾やプレゼンテーションの工夫が不可欠です。知名度が低くても、対面のコミュニケーションで魅力を伝えたい企業に向いています。

リファラル採用(社員紹介)

リファラル採用とは、自社の社員に友人や知人を紹介してもらう採用手法です。紹介する社員は、企業の文化や働き方を深く理解しているため、カルチャーフィットした人材が集まりやすいという大きなメリットがあります。また、外部サービスを利用しないため、採用コストを大幅に抑えることが可能です。

一方で、紹介に頼るため計画的な採用が難しく、人間関係が絡むため不採用時の対応には細心の注意が必要です。社員のエンゲージメントが高く、風通しの良い組織文化を持つ企業で成功しやすい手法と言えるでしょう。

リファラル採用の設計と報酬相場については、こちらの記事『リファラル採用の報酬相場とは?失敗しない制度設計と法的注意点を解説!』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

中小企業が新卒採用を成功させるには?

「知名度や待遇面で大手企業には敵わない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。しかし、中小企業には大手にはない独自の魅力があります。その魅力を最大限に活かすことで、新卒採用を成功に導くことは十分に可能です。

大手企業との違いをアピールする

学生全員が大手志向というわけではありません。「若いうちから裁量権のある仕事がしたい」「経営層と近い距離で働きたい」「事業全体の流れが見える環境で成長したい」と考える学生も数多く存在します。

中小企業ならではの、意思決定の速さ、風通しの良さ、一人ひとりの社員が主役になれる環境などを積極的にアピールすることが重要です。大手との違いを自社の「強み」として打ち出し、そこに魅力を感じる学生層に的を絞ってアプローチしましょう。

地域や学校との連携を強化する

全国区の知名度で勝負するのが難しい場合、地域に根差した採用活動が有効です。「地元で働きたい」「地元企業に貢献する仕事がしたい」と考える学生は一定数存在するためです。

地元の大学のキャリアセンターと日頃から良好な関係を築き、学内説明会に参加したり、OB・OG訪問を積極的に受け入れたりすることで、学生からの信頼を得ることができます。また、地域の合同企業説明会への出展も、地元志向の学生と出会う絶好の機会です。地道な連携活動が、安定した採用につながります。

採用DXツールを積極的に活用する

「人手が足りない」「工数がない」というのは、多くの中小企業が抱える悩みです。こうした課題を解決するのが、採用DX(デジタルトランスフォーメーション)ツールの活用です。応募者情報を一元管理できるATS(採用管理システム)を導入すれば、選考状況の把握や候補者とのやり取りが格段に効率化します。

また、Web面接ツールや安価なダイレクトリクルーティングサービスなどを活用することで、コストと工数を抑えながら、大手企業とも対等に戦う土俵を作ることが可能です。

まとめ

本記事では、「新卒採用とは何か」という基本的な定義から、その目的、メリット・デメリット、具体的な進め方、成功のポイント、そして最新トレンドに至るまでを解説してきました。

新卒採用は、単なる欠員補充ではなく、企業の未来を創るための重要な戦略的投資です。成功のためには、まず自社が「なぜ新卒採用を行うのか」「どのような人材を求めているのか」を明確に定義することが出発点となります。本記事で紹介したポイントを参考に、まずは自社の採用ペルソナと、学生に伝えるべき魅力の言語化から始めてみてください。

「これから新卒採用を始める」「ターゲット学生との接点を増やしたい」とお考えでしたら、キミスカの活用がおすすめです。ぜひお気軽にお問い合わせください!