経営に欠かせない活動の一つが採用です。特に近年は人材獲得競争が激化しており、企業はいかにして優秀な人材を獲得するのかを考える必要があります。そこでベースとなるのが採用計画表です。

本記事では、自社に合った採用計画表の作り方をはじめ、作成時に必要な観点や注意点を解説。また、採用活動中に役立つ進捗管理表についても紹介します。

採用計画とは?

採用する人数や時期、配属部署などの目標を設定し、採用活動のガイドラインとしてまとめたものが採用計画です。そして、どんな人材をいつまでに採用するのか、採用にかかるコストや採用方法などを採用計画表にまとめれば、効率良く採用活動を進めることができます。

採用活動に計画表が必要な理由

ただ人材を集めるだけであれば、計画表にまとめなくても十分な場合もあります。しかし、会社が求めている人材を必要な時期に獲得するためには、採用計画表を作成しておくことが欠かせません。

ここでは、採用活動に計画表が必要な理由について具体的に見ていきましょう。

短期間の選考で計画的に採用を行うため

ここ10年ほどで、就活のルールは何度も変更されてきました。特に採用活動のスケジュールは、2015年卒までは採用選考解禁が4月1日でしたが、2016年卒では8月1日へと遅らされました。しかし、選考の開始時期が遅くなったことで企業側に負担がかかったため、2018年以降は採用選考の解禁日が6月1日へと変更されています。

かつては3月1日からプレエントリーの受付が始まっていましたが、近年は広報・採用活動の時期が以前よりも後ろ倒しとなりました。そのため、企業は短い選考期間のなかで効率良く採用活動を進めるためにも、綿密な採用計画を立てる必要性が高まっています。

自社に合った人材を効率良く採用するため

どういった人材を採用するかによって、企業や展開している事業の将来が左右される可能性があります。そこで、選考を行う社員が自社の求める人材の共通認識を持つために、採用計画が役立ちます。

具体的な選考基準を明記することで、採用担当者ごとに異なる評価のズレを最小限に抑え、自社に合った人材を効率的に採用できるようになるでしょう。採用計画は優秀な人材を逃す機会損失を減らすほか、ミスマッチの防止にも一役買うため、入社後の離職率を低下させることも期待できます。

進捗の把握・次年度の改善に役立てるため

採用活動は一時的なものではなく、企業が経営活動を続けている間は適宜必要となるものです。そのため、採用計画を立てておくことで採用活動の進捗を把握するだけでなく、今後の採用戦略を考える際にも計画表の見直しやブラッシュアップに取り組みやすくなるでしょう。

このほか、人事部門や経営層で採用に関する情報を共有する際にも採用計画表が役立つため、人事担当者にとってなくてはならない資料といえます。

採用計画は新卒・中途で異なる

採用計画書を作る上で把握しておきたいのは、新卒採用と中途採用の違いです。

中途採用の場合、転職希望者が退職前の勤務先で引き継ぎや退職手続きなどを行う必要があるため、内定を出してから入社するまで1~2ヶ月ほどかかります。また、中途採用で応募を出すタイミングは社内に欠員が出たり、事業拡大による増員だったりとさまざまで、入社時期が固定となるケースは多くないでしょう。

一方で、新卒は中途よりも採用活動のプロセスが長くなる可能性が高いです。学生は実務や社会人経験のない場合が多く、自社の認知度を高めたり理解を深めたりしてもらうためには、時間と労力を要します。面談やインターンシップ、リクルーターなどを通じて接点を持ち、自社に合う人材かどうかを見極める必要があるため、採用活動の期間が長くなることも珍しくありません。

採用までの期間を例に挙げましたが、このほかにもスキルや年齢など応募者に求める要件も異なります。そのため、採用計画を立てる際は新卒と中途のそれぞれに分けるのがおすすめです。

採用計画書を作る前の準備

実際に採用計画書を作る前に、2つの準備を進めましょう。採用市場や競合他社の分析をはじめ、自社が抱えている採用課題を洗い出すことで、スムーズに採用計画を立てられます。

採用市場の把握

採用市場は毎年のように変わっており、数年前の採用手法では自社の求める人材を獲得できない可能性もあります。そこで、採用市場に合わせた計画を立てるためにも、求人市場全体を把握し、これまで自社に応募してきた人材を分析することが大切です。

求人市場全体の把握は、厚生労働省の「雇用動向調査」をはじめ、民間企業などが出している求職者の動向調査などが参考になります。これらの情報を基に応募者が企業選びで重視しているポイントを把握できるため、自社の採用活動で何をアピールすれば良いのか考えやすくなるでしょう。

また、これまで自社に応募してきた人材の分析では、在籍する従業員にヒアリングしてみるのもおすすめです。「応募の決めてとなった自社の魅力は?」などをヒアリングすれば、自社のアピールポイントの参考になります。

競合他社の分析

採用の効率化を図るためには、競合他社の採用傾向を分析し差別化を図ることも重要なポイントです。例えば、他社の募集要項に書かれている給与や福利厚生などを、自社と比較してみても良いでしょう。もちろん給与などは企業ごとに事情が異なりますが、どういった訴求ポイントがあるのかを把握することで、他社と差別化を図り学生に対して効果的なアピールが可能となります。

なお、同じ業界の企業だけでなく、規模や地域、採用条件などが近しい企業も競合他社として分析できます。市場・競合・自社を軸にした「3C分析」なども活用し、現状を把握することが大切です。

採用課題の洗い出し

採用計画を立てる際の準備として、自社が抱えている課題を明らかにしておく必要があります。採用課題を洗い出す際に重要なのは、採用人数などの結果だけに焦点を当てないこと。これまでの会社説明会や本選考へのエントリー数、書類選考、面接、内定出し・内定承諾など、採用フロー全体を振り返りましょう。

例えば、会社説明会の参加者やエントリー数が少ない場合は、情報発信の不足やターゲットに合った訴求ができていない可能性が考えられます。また内定承諾率が低い場合は、内定者へのフォローやコミュニケーションが足りていないのかもしれません。

こうした課題点を洗い出して原因を探ることで、採用計画書を作る際に改善策を盛り込むことが可能です。また、課題点の抽出と改善策の実施は、企業と学生のミスマッチ防止にもつながる可能性もあります。採用計画書を作成する前に整理しておきましょう。

その「課題点」の根本原因は、採用活動の「全体設計」にあるかもしれません。目先の改善ではなく、候補者の心を掴む一貫したプロセスを構築する手法を、以下の資料で詳しく解説しています。

採用計画書にまとめる5つの項目

ここからは、採用計画書に欠かせない5つの項目を紹介します。

1.採用目標

採用計画の前提として決めておきたいのが採用目標です。採用目標には募集する職種や人数、採用時期などを記載します。

募集する職種や人数は、社内のどの部門に何人必要なのかを定めるため、人材配置の根拠となる事業戦略などに照らし合わせることが重要です。そのため、採用目標は人事担当者だけで考えるのではなく、経営層や現場へのヒアリングを行い、会社の現在から未来までのプランを明確にしましょう。

そして、その「会社の未来」から逆算した採用戦略こそが「全体設計」です。経営戦略と現場のニーズを繋ぎ、成果を出すための設計図の描き方を、この一冊で学んでみませんか。

2.人材要件

採用目標を定めた後は、どういった人を採用するのか「人材要件」を決めましょう。人材要件を決めるうえで参考になるのは、経営層・現場からの意見や社内で活躍している人材の特徴などです。また、自社の社風や価値観を軸に考えれば、自社が求める人材の要件を明確にできるでしょう。

要件を具体的にまとめたら、優先順位をつけることも重要です。絶対に譲れない「MUST要件」、あれば嬉しい「WANT要件」に分けて整理します。この優先順位は選考時の評価基準になるため、人事担当者をはじめ面接官を務める人にも共通の認識として把握してもらえるでしょう。

また、優先順位が明確になることで、採用の間口を広げられます。高いポテンシャルがありながらも、特定の要件を満たしていないために書類選考で不採用になるなど、採用の機会損失を回避することが可能です。

なお、中途採用であれば過去の実績などを重視しますが、新卒採用の場合は社会人経験がありません。そのため、新卒採用で人材要件を設定する際は、指向性・価値観・性格などのカルチャーマッチ度をはじめ、学生が保有するスキルや能力を重視するのがおすすめです。

このほか、ペルソナとして架空のターゲット像を設定するのも一つの手です。年齢やライフスタイル、趣味などを細かく設定し、リアルな人物像として認識できるレベルにまで落とし込みます。このペルソナを設定することで、自社の訴求ポイントが考えやすくなり、求人広告を作成するときにも役立つでしょう。

3.採用手法

人材紹介や求人広告など、採用する手法は数多くあります。それぞれ特徴が異なり、メリット・デメリットもあるため、自社に合った採用手法を選ぶことが肝心です。なお、主な採用手法として以下のものが挙げられます。

| 採用手法 | 特徴 | コスト目安 |

| 求人広告 | 求人サイトなどの媒体に掲載料を支払い、求人情報を載せる手法。クリックされた回数に応じて費用が発生するケースもある。 | 20〜180万円 |

| 就職・転職イベント | 合同会社説明会や大学でのセミナー、転職フェアなどのイベントを通じて参加者の中から応募を集める手法。 | 50〜150万円 |

| 人材紹介 | 人材紹介サービスに登録している求職者を紹介してもらう手法。成果報酬制が基本で、採用しない限りコストは発生しない。 | 年収の30%前後 |

| ダイレクトリクルーティング | 自社にマッチした人材に対して、企業が直接アプローチする攻めの採用手法。企業の認知度に左右されず、採用担当者の工夫次第で大きな成果を見込める。 | 月10万円ほど |

| リファラル採用 | 社員や友人から紹介してもらい、候補者を募る採用手法。社員がリクルーターとなるため、社風に合う人材を獲得しやすい。 | 無料/インセンティブ |

| SNS採用 | SNSを活用し、不特定多数の人材にアプローチする採用手法。アカウントの作成・運用にはコストがかからないため、費用を抑えたい場合におすすめ。 | 無料/広告料金 |

| オウンドメディア | 自社のサイトやブログを通じて採用情報を発信する手法。自社の訴求ポイントを自由に発信できるため、企業理解度や志望度の向上を期待できる。 | 無料〜50万円ほど |

| ミートアップ | 転職潜在層が転職の際に自社を選んでくれるよう、交流会や勉強会を開き、自社の認知度・印象を向上させる採用手法。 | 無料/広告料金 |

どの採用手法を取るのかによって、採用単価も異なります。そのため、採用主要を検討する際は、求める人物像と各手法の費用対効果を考慮することがポイントです。場合によっては、オウンドメディアとダイレクトリクルーティングを並行するなど、複数の採用手法を組み合わせても良いでしょう。

4.選考方法

採用活動を進める中でどういった選考を行うのがベストなのか、改めて検討しましょう。応募者の適性やスキルを把握するための選考方法として一般的なのは、以下のものが挙げられます。

・書類選考

・筆記試験/適性検査

・面接

適性検査であれば、SPIや玉手箱などの中からどの検査を実施するのか、面接であれば回数や面接官を担当する社員・役職などを決めましょう。

なお、面接の回数が多いと選考が長期化してしまい、辞退者が出てしまう可能性もあります。反対に、回数が少なすぎると応募者の見極めが難しくなる場合もあるでしょう。面接は2〜3回が平均的ですが、採用市場や求職者の動向などにもアンテナを張り、適切な回数を設定することが重要です。

5.採用スケジュール

最後に、採用スケジュールを立てましょう。新卒の場合は、採用活動を開始する時期から募集開始や会社説明会、選考、内定出し、入社日までの全体的なスケジュールを立てます。

1.採用計画の策定

2.求人媒体への掲載

3.募集スタート

4.選考

5.内定出し

6.入社

中途採用の場合、求職者が増える時期は3〜4月ごろで、求人数が増えるのは9〜10月ごろです。競合他社が求人を出している時期に合わせると、自社の求人が埋もれる可能性もあるため、適切なタイミングを検討しましょう。

そして、いずれの場合もフェーズごとに期限・必要なものを決めたうえで担当者を決めます。スケジュールや担当者などを決めたら、表などにまとめて可視化するのもおすすめです。

計画策定後に欠かせないアクション

採用計画の策定後、スケジュール通りに進めるだけでは不十分な場合もあります。社外への発信と社内で取り組む施策があるので、それぞれ確認していきましょう。

【社外】採用情報や魅力の発信

採用活動自体は計画書に沿って進めますが、採用したい人材が集まるよう応募を喚起させる取り組みも必要です。

新卒採用の場合、学生は企業研究で会社のホームページやSNSなどの情報を確認し、エントリーするかどうかを判断しています。そのため、自社サイトやSNSなどがある場合は、定期的に情報を更新するのがおすすめです。

また、採用に関する情報を発信する際は、応募してほしい人にメッセージを発信することもポイントです。求める人物像の要件や競合他社にはない自社の魅力など、できるだけ具体的に記載しましょう。

【社内】計画の見直し

採用計画は立案・実行して終わりではありません。実際に採用活動を行っていると、計画通りに行かないこともあるでしょう。うまくいったことや改善点を洗い出し、今後の採用活動に活かすことが大切です。

実施した採用手法の費用対効果を評価したり、選考における面接の回数を考え直したりと、PDCAを回して自社に合った採用計画を作り上げていきましょう。

採用計画書の例

ここでは、採用計画の例を紹介します。本記事で解説した採用計画に必要な5項目を網羅しているので、自社で計画を立てる際の参考にしてみてください。

【採用目標】

| 募集職種 | 営業、事務 |

| 雇用形態 | 正社員(勤務地:東京・大阪) |

| 採用人数 | 営業10名、事務5名 |

| 採用時期 | 2026年10月末に完了 |

【人材要件】

| 学歴 | 大卒以上 |

| スキル | 不問 |

| 求める人物像 | ・自発的にコミュニケーションを取れる人・事業に対する理解が深く、入社意欲の高い人材・積極性だけでなく高い協調性のある人材 |

【採用手法】

| 採用方法(チャネル) | ・求人広告・オウンドメディア・ダイレクトリクルーティング |

【選考方法】

| 選考方法 | ・書類選考・筆記試験・面接(一次:人事、二次:管理職、三次:役員) |

【採用スケジュール】

| 3月(2026年) | 事業年度計画、採用スケジュールの確定 |

| 4月 | 就職フェア参加書類選考(第1次採用) |

| 5月 | 筆記試験(第1次採用) |

| 6月 | 面接・内定出し(第1次採用)会社説明会 |

| 7月 | 職場説明会、見学会 |

| 8月 | 書類選考(第2次採用) |

| 9月 | 筆記試験(第2次採用) |

| 10月 | 面接・内定出し(第2次採用) |

| 11月 | 内定者懇親会 |

| 12月 | 採用計画の見直し※必要に応じて再募集 |

| 1月(2027年) | 研修 |

| 2月 | インターンシップ |

採用計画表の作成に役立つツール

採用計画表は、人事担当者だけが見るものではありません。経営層や関係者がいつでも閲覧できるよう、Excelなどで作成しておくことがポイントです。

ここでは、採用計画表を作るときにおすすめのツールを紹介します。

Excel

Excelは表形式のテンプレートが多数用意されおり、採用計画表を作る場合は「シンプル ガント チャート」のテンプレートを活用するのがおすすめです。

シンプル ガント チャートは進捗状況が「%」で表示されるほか、担当者やタスクの開始・終了時期を一目で把握できます。最新版のデータを関係者と共有し、共同で編集するなどの活用を行っても良いでしょう。

スプレッドシート

スプレッドシートは、 Excelと同じように利用できるGoogleのサービスの一つです。リアルタイムで複数人が更新できるため、非常に使いやすいサービスと言えるでしょう。また、セルごとに変更履歴の確認ができるほか、Excelのデータをスプレッドシートに変換することもできます。

一方、オフラインでの編集ができない場合もあるため注意が必要です。また、編集・閲覧権限の範囲を広くしてしまうと、セキュリティ面で問題が生じる可能性があるため、活用方法などはよく検討しましょう。

管理ツール

Excelやスプレッドシートは自社で一から作成・利用できますが、用意されたテンプレートを利用できる管理ツールもあります。人材会社をはじめ、さまざまな企業が管理ツールを展開しており、なかには無料利用できるものもあります。

すでにテンプレートが用意されているのは大きなメリットですが、仕様を変更できなかったり自社に必要な機能を追加できなかったりと、カスタマイズ性が低い可能性もあります。またツールによっては料金が発生する場合もあるので、コストや汎用性の高さなどは十分に確認しておきましょう。

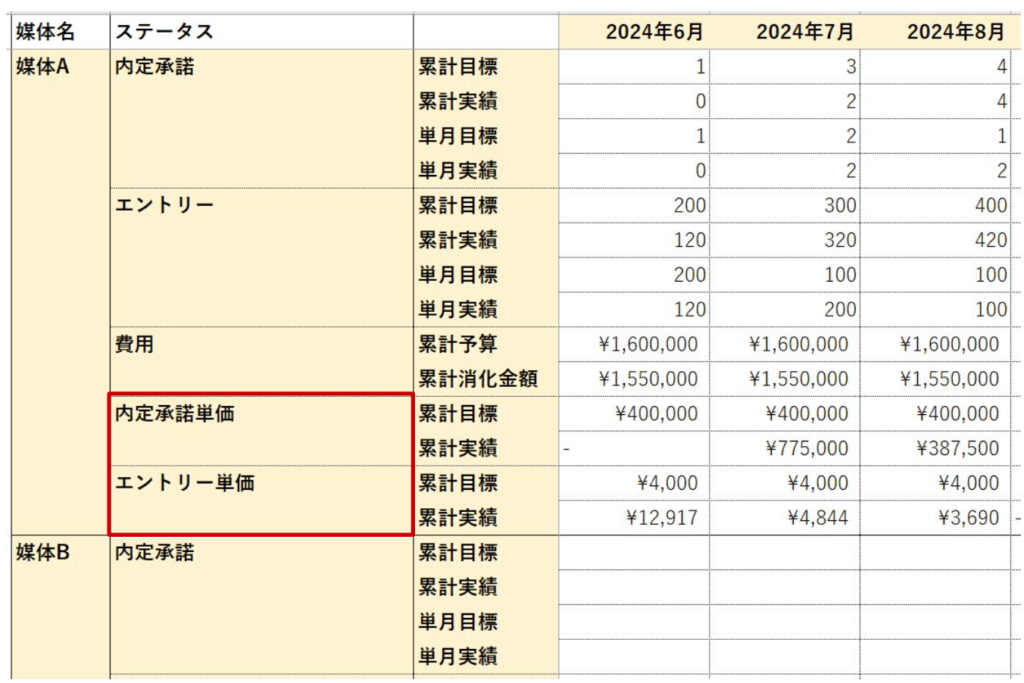

進捗管理表を併用するメリット

計画書に沿って採用活動を進める際、進捗管理表も併用してみましょう。エントリー数や内定承諾数の目標・実績を「累計」「単月」でまとめることで、月別の評価と長期での評価が可能です。また、求人媒体などの採用手法別に進捗管理表を作成し、内定承諾単価やエントリー単価の項目を含めれば、媒体ごとの費用対効果を確認することにも役立つでしょう。

そのまま使える採用活動の「進捗管理シート」は、こちらよりダウンロードできます。雛形として活用したい、独自に作成する際の参考にしたい場合などにご利用ください。

まとめ

採用計画表は、採用効率を高めるだけでなく今後の採用活動のベースにもなります。採用市場は競争が激化していますが、他社との差別化を図り求職者に自社の訴求ポイントを効果的に伝えるためにも、本記事で紹介したポイントを参考にしてみてください。