近年の新卒採用市場は、学生の価値観の多様化や採用活動の複雑化により、企業にとって多くの課題が生じています。「待ち」の採用では優秀な人材獲得が困難な中、「どうすれば自社の魅力を学生に届けられるのか」という悩みが深まっています。その解決策が「新卒採用マーケティング」です。

本記事では、採用マーケティングの重要性から戦略、実践的な施策、Z世代へのアプローチ、中小企業のポイントまで網羅的に解説し、貴社の採用成功を支援します。

なぜ今「新卒採用マーケティング」が不可欠なのか?

なぜ今、これほどまでに新卒採用にマーケティングの視点が求められているのでしょうか。

その背景には、採用市場の構造的な変化と、学生側の意識の変化が複雑に絡み合っています。

1-1. 売り手市場と採用競争の激化

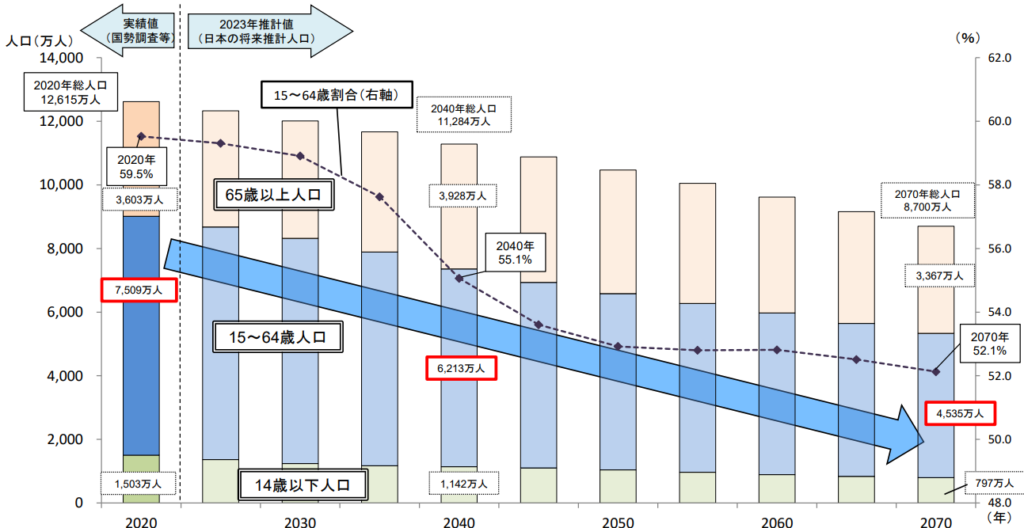

まず大きな要因として挙げられるのが、学生優位の「売り手市場」が継続していること、そしてそれに伴う企業間の採用競争の激化です。少子化の影響で学生数が減少傾向にある一方で、多くの企業が若手人材の確保に積極的です。特に優秀な学生や専門性の高いスキルを持つ学生に対しては、複数の企業からアプローチが集中し、まさに争奪戦の様相を呈しています。

厚生労働省の調査によると、日本の人口は今後減少し続けており、特に15~64歳人口の減少ペースが顕著に表れています。新卒採用の対象となる若い世代の人口が減少していることから、企業が求める人数に対して、就職を希望する学生の数が少ないという根本的な構造が存在します。

そのため、就活の早期化が進んでいることも相まって、エントリー数の確保・ターゲット学生への魅力付けはますます難易度が上がっているといえます。

参考:人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて

1-2. 学生の価値観の多様化と情報収集行動の変化

次に、採用ターゲットである学生、特にZ世代と呼ばれる層の価値観が大きく変化している点が挙げられます。かつては企業の知名度や規模、安定性などが重視される傾向がありましたが、現代の学生は「自己成長できる環境か」「社会貢献できる仕事か」「ワークライフバランスは保てるか」「多様な働き方ができるか」など、より多角的でパーソナルな視点から企業を選ぶようになっています。

また、情報収集をする際も、企業のウェブサイトや就職情報サイトだけでなく、SNS(Instagram、X、TikTok、LINEなど)、口コミサイト、動画共有プラットフォーム(YouTubeなど)、さらには社員個人の発信など、多様なチャネルを活用し、比較検討を行っています。そのため、企業はあらゆる接点において一貫性のある魅力的なメッセージを発信し続ける必要があります。

こうした学生の価値観や行動の変化に対応するためには、ターゲットを深く理解し、適切なチャネルで適切な情報を届けるマーケティング戦略が欠かせません。

1-3. 従来の採用手法の限界と「待ち」から「攻め」への転換

これまでの新卒採用は、就職情報サイトへの求人掲載や合同説明会への出展といった、いわば「待ち」の姿勢が中心でした。しかし、前述のような採用競争の激化や学生の行動変化により、こうした従来型の待ちの採用手法だけでは、自社が本当に必要とする人材にリーチし、惹きつけることが難しくなっています。

そこで求められるのが、企業側から積極的に学生にアプローチする「攻め」の採用スタイルです。これには、ダイレクトリクルーティングによる個別アプローチ、SNSを通じた継続的な情報発信、自社イベントの開催による直接的な接点創出などが含まれます。こうした「攻め」の採用活動を効果的に展開するためには、行き当たりばったりではなく、ターゲット設定、メッセージ戦略、チャネル選定、効果測定といったマーケティングのプロセスを導入することが不可欠です。

「攻め」の採用手法の代表であるダイレクトリクルーティングのメリット・特徴については、こちらの記事『新卒スカウトサービスのメリットとは?特徴やおすすめ媒体もご紹介!』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください!

新卒採用マーケティング導入のメリットとは?

ここでは、新卒採用マーケティングがもたらす5つの主要なメリットについて、その効果と重要性を深掘りして解説します。

2-1. 質の高い母集団形成と最適な人材との出会い

新卒採用マーケティングの最大のメリットの一つは、自社が本当に求める人物像に合致した、質の高い母集団を戦略的に形成できる点です。

例えば、特定の専門知識を持つ学生をターゲットとする場合、その分野の学生が多く集まる学会やオンラインコミュニティで情報発信を行ったり、専門性の高い内容のインターンシップを企画したりすることが有効です。また、前述した通りダイレクトリクルーティングを活用して、企業側からスカウトメールを積極的に送付するのも有効です。

また、選考プロセスにおけるスクリーニングの効率が上がることで、採用担当者の負担軽減にも繋がります。さらに、質の高い母集団からは、将来的に企業の中核を担うポテンシャルの高い人材を発掘できる可能性も高まり、企業の成長エンジンとなる人材獲得に直結します。

2-2. 企業理解深化による採用ミスマッチの低減

採用における大きな課題の一つが、入社後のミスマッチです。学生が企業に対して抱いていたイメージと、入社後の現実との間にギャップが生じると、早期離職に繋がったり、社員のモチベーション低下を招いたりする可能性があります。新卒採用マーケティングは、この採用ミスマッチを大幅に低減させる効果が期待できます。

マーケティング活動を通じて、企業は自社の理念、ビジョン、事業内容、社風、働きがい、キャリアパス、さらには働く上での厳しさや課題なども含めて、多角的かつ継続的に情報を発信します。特に、社員インタビュー動画やブログ、リアルな日常を発信するSNS、社員と直接対話できる座談会やインターンシップなどは、学生が企業の「ありのままの姿」を知る上で非常に有効です。企業側も、選考プロセスを通じて学生の価値観や能力を丁寧に見極めることで、相互理解を深めることができます。

2-3. 戦略的な情報発信による採用コストの最適化

新卒採用には、求人広告費、説明会開催費、選考運営費、人件費など、多大なコストがかかります。新卒採用マーケティングは、これらの採用コストを戦略的に最適化し、費用対効果(ROI)を高める上で大きな力を発揮します。やみくもに広告を打ったり、手当たり次第にイベントに参加したりするのではなく、明確なターゲット設定とデータ分析に基づいた施策展開が可能になるためです。

例えば、採用ペルソナが明確であれば、そのペルソナにリーチしやすい広告媒体やSNSプラットフォームを選択し、無駄な広告費を削減できます。また、オウンドメディア(自社採用サイトやブログ)を強化し、SEO対策や質の高いコンテンツ発信を行うことで、広告に頼らずとも自然検索からの応募者を増やすことができれば、中長期的には大幅なコスト削減に繋がります。ダイレクトリクルーティングを活用すれば、マッチングの精度が高い候補者に直接アプローチできるため、従来の紹介会社経由の採用と比較してコストを抑えられるケースもあります。

2-4. 継続的な魅力発信による採用ブランディングの強化

採用ブランディングとは、「あの会社で働きたい」「あの会社は魅力的だ」と学生や求職者に認知させ、選ばれる企業としてのブランドイメージを構築・向上させる活動のことです。新卒採用マーケティングは、この採用ブランディングを効果的に推進し、企業の長期的な採用力を強化する上で不可欠な要素となります。

自社のアピールポイントを明確にし、採用サイト、SNS、動画、イベントなど、あらゆるチャネルを通じて一貫性を持って発信し続けることで、学生の心の中に「〇〇社といえば△△(独自の魅力)」というポジティブなブランドイメージが徐々に形成されていきます。これは、地道で継続的な情報発信と、学生との誠実なコミュニケーションの積み重ねによって醸成されるものです。

2-5. データ活用による採用プロセスの継続的改善

新卒採用マーケティングの大きな特徴の一つは、データに基づいた客観的な意思決定と、採用プロセス全体の継続的な改善が可能になることです。「勘」や「経験」だけに頼るのではなく、各施策の効果や候補者の動向をデータで可視化し、科学的なアプローチで採用活動を最適化していくことができます。

例えば、採用サイトのアクセス解析(Google Analyticsなど)を行えば、どのページが多く見られているか、どのようなキーワードで検索してたどり着いたか、どの段階で離脱しているかなどを把握でき、サイト改善のヒントが得られます。SNSのインサイト機能を見れば、どのような投稿が学生の関心を引き、エンゲージメントが高いのかが分かります。採用管理システム(ATS)を活用すれば、応募経路別の応募数や選考通過率、内定承諾率などを分析し、ボトルネックとなっているプロセスを特定できます。

これらのデータを定期的に収集・分析し、課題を発見し、改善策を実行し、その効果をまたデータで検証するというPDCAサイクルを回すことで、採用活動は常に進化し続けます。どの施策が本当に効果的なのか、どこに改善の余地があるのかを客観的に判断できるため、リソースの最適な配分や、より効果的な戦略の立案に繋がります。

新卒採用マーケティングの基本戦略|成功へのロードマップ

新卒採用マーケティングを効果的に進めるためには、場当たり的な施策の実施ではなく、しっかりとした戦略設計が不可欠です。ここでは、採用成功へと繋がる基本的な戦略立案のステップ、いわばロードマップを解説します。

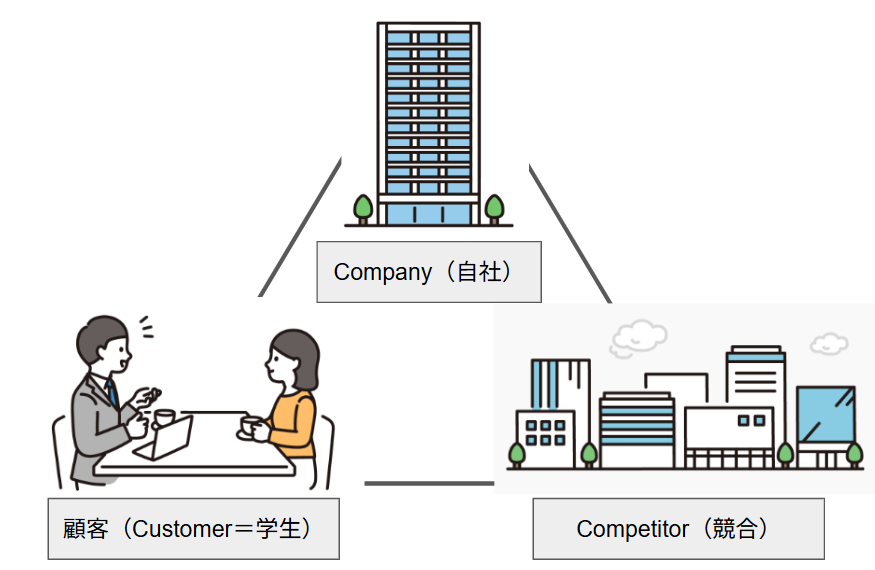

2-1. STEP1:自社と競合の分析(3C分析の活用)

まず最初に取り組むべきは、現状把握です。マーケティングフレームワークの一つである「3C分析」を活用し、自社(Company)、競合(Competitor)、そして顧客(Customer=学生)の3つの視点から現状を客観的に分析します。

- 自社(Company)分析:

- 自社の経営理念、ビジョン、事業内容、強み・弱みは何か?

- どのような企業文化、社風、働きがいがあるか?

- 学生に提供できる価値(成長機会、キャリアパス、福利厚生など)は何か?

- 現在の採用活動の課題は何か?

- 競合(Competitor)分析:

- 採用ターゲットが重なる競合企業はどこか?(同業他社だけでなく、学生にとって魅力的な異業種も含む)

- 競合企業はどのような採用メッセージを発信し、どのような戦略をとっているか?

- 競合企業の強み・弱みは何か?

- 自社が競合と比較して優位性を示せるポイントはどこか?

- 顧客(Customer=学生)分析:

- 現在の学生(特にZ世代)はどのような価値観や就職観を持っているか?

- どのような情報を、どのチャネルから収集しているか?

- 企業選択において何を重視する傾向があるか?

- 自社がターゲットとしたい学生層の具体的なニーズやインサイトは何か?

これらの分析を通じて、自社の置かれている状況、活かせる強み、そしてアプローチすべき学生像が明確になります。この客観的な現状認識が、以降の戦略策定の強固な土台となります。

3C分析で得た情報を、採用成功という「成果」に繋げるための具体的な設計図が「全体設計」です。分析を”勝ち筋”に変えるための戦略的フレームワークを、以下の資料で詳しく解説しています。

2-2. STEP2:採用ターゲット(ペルソナ)の明確化と共感

次に、3C分析の結果を踏まえ、自社が本当に採用したい人物像、すなわち「採用ペルソナ」を具体的に設定します。ペルソナとは、単なるターゲット層の属性(学部、スキルなど)だけでなく、その人物の価値観、性格、ライフスタイル、情報収集行動、抱える悩みや期待などを、まるで実在する一人の人物のように詳細に描き出したものです。

ペルソナを具体的に設定するメリットは多岐にわたります。

- メッセージの具体化: 誰に何を伝えるべきかが明確になり、より響く採用メッセージを作成できます。

- チャネル選定の最適化: ペルソナが日常的に接触するメディアやチャネルに絞って情報発信ができるため、効率が向上します。

- 社内での共通認識醸成: 採用に関わるメンバー間で「どのような学生を採用したいのか」という共通認識を持つことができ、選考基準のブレを防ぎます。

- 学生からの共感獲得: ペルソナのインサイトに寄り添った情報発信は、学生からの深い共感を生み、「この会社は自分のことを理解してくれている」と感じてもらいやすくなります。

ペルソナ作成時には、年齢、性別、居住地、専攻、スキル、性格、価値観、趣味、情報収集手段、キャリア観、企業選びの軸などを具体的に設定します。可能であれば、既存の優秀な若手社員をモデルにしたり、学生にヒアリングを行ったりするのも有効です。

採用活動に使うペルソナシートの作成・活用法については、こちらの記事『ペルソナシートを採用活動に活かしたい!作成方法や注意点も紹介』で詳しく解説しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください!

2-3. STEP3:魅力的な採用ブランドの構築(EVPの策定)

採用ペルソナが明確になったら、次はそのペルソナに対して自社が提供できる独自の価値、すなわち「EVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)」を定義し、魅力的な採用ブランドを構築していきます。EVPとは、企業が従業員に対して提供する価値の総体のことであり、「この会社で働くことで何が得られるのか」を明確に言語化したものです。

EVPは、給与や福利厚生といった有形の報酬だけでなく、仕事のやりがい、成長機会、良好な人間関係、企業文化、社会貢献といった無形の価値も包含します。具体的には、以下の要素から構成されることが多いです。

- 報酬(Compensation): 給与、賞与、インセンティブなど。

- 福利厚生(Benefits): 休暇制度、住宅支援、健康支援、育児支援など。

- キャリア(Career): 成長機会、研修制度、昇進・昇格、多様なキャリアパスなど。

- 仕事環境(Work Environment): 企業文化、人間関係、ワークライフバランス、オフィス環境など。

- 企業そのもの(Company Itself): 企業のビジョン、ミッション、社会的評価、安定性、革新性など。

強力なEVPは、競合他社との差別化を図り、採用ペルソナに「この会社で働きたい」と強く思わせる原動力となります。策定したEVPは、採用サイト、説明会資料、SNS投稿など、あらゆるコミュニケーションチャネルで一貫して発信していくことが重要です。これにより、学生の中に「〇〇社といえば△△」という明確なブランドイメージが形成されていきます。

その「EVP」を、候補者との全ての接点で一貫して体現し、「ここで働きたい」と強く感じさせるのが「全体設計」の力です。企業の”約束”を”最高の採用体験”に変える具体的な手法をこの資料で手に入れてください。

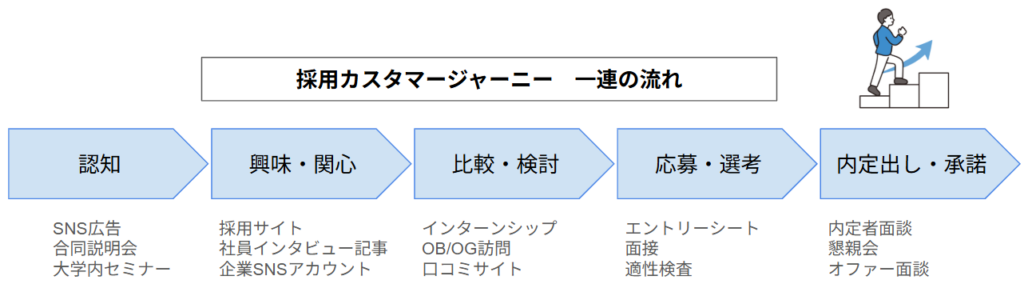

2-4. STEP4:候補者体験(採用CX)を意識したジャーニー設計

採用ブランドを効果的に伝えるためには、学生が自社を認知し、興味を持ち、応募し、選考を経て内定承諾に至るまでの一連のプロセス(候補者体験=採用カスタマージャーニー)を設計し、各接点(タッチポイント)でのコミュニケーションを最適化する必要があります。これを「採用CX(Candidate Experience:候補者体験)」の向上と呼びます。

採用カスタマージャーニーマップを作成する際は、以下のフェーズごとに学生の行動、思考、感情、そして企業側のタッチポイントや提供すべき情報を整理します。

各フェーズで学生がどのような情報を求め、どのような感情を抱くかを深く理解し、ポジティブな体験を提供し続けることが、応募意欲の向上や内定承諾率のアップに不可欠です。採用カスタマージャーニーごとに、候補者体験を下げてしまっているポイントはないか、改めて見直して改善していくことが重要です。

この「採用カスタマージャーニー」の質を最大化するための、より網羅的で戦略的なフレームワークが「全体設計」です。候補者の心を掴んで離さない、一貫した採用プロセスを構築するノウハウを凝縮しました。

2-5. STEP5:KGI・KPI設定と効果測定の仕組みづくり

戦略を実行に移す前に、その成果を客観的に評価するための指標を設定することが重要です。新卒採用マーケティングにおける最終的なゴール(KGI:Key Goal Indicator)と、その達成に向けた中間的な目標(KPI:Key Performance Indicator)を明確にします。

例えば、KGIとしては以下のようなものが考えられます。

- 目標採用人数の達成

- 採用した人材の質(例:特定のスキルを持つ人材の採用割合)

- 内定承諾率

- 入社後定着率

そして、これらのKGIを達成するために、各施策やプロセスごとに具体的なKPIを設定します。KPIの例としては以下のようなものがあります。

- 採用サイトのPV数、ユニークユーザー数、応募転換率

- SNSアカウントのフォロワー数、エンゲージメント率(いいね、コメント、シェア数)

- 説明会の参加者数、満足度アンケート結果

- ダイレクトリクルーティングのスカウトメール開封率、返信率

- インターンシップ参加者の本選考応募率

KGI・KPIを設定するだけでなく、それらを定期的に測定・分析し、改善に繋げるPDCAサイクルを回す仕組みを構築することが極めて重要です。どの施策が効果的で、どこに課題があるのかをデータに基づいて把握し、より効率的で成果の出る採用マーケティング活動へと進化させましょう。

【実践編】効果的な新卒採用マーケティング施策10選

基本戦略とロードマップを理解したところで、次はいよいよ具体的な施策の実行です。

ここでは、新卒採用マーケティングにおいて効果が期待できる代表的な10の施策を解説します。

3-1. オウンドメディア活用(採用サイト・ブログ)で情報発信基地を構築

オウンドメディア、特に自社の採用サイトや採用ブログは、新卒採用マーケティングにおける情報発信の土台となる非常に重要なツールです。学生が企業に興味を持った際に、まず訪れる場所の一つであり、企業の理念、事業内容、社風、働きがい、社員の声など、詳細かつ網羅的な情報を自由に発信できます。

採用ブログは、よりカジュアルな情報発信や、企業の「中の人」の雰囲気を伝えるのに適しています。社員が持ち回りで執筆するなど、多様な視点を取り入れるのも良いでしょう。

3-2. SNSマーケティング(Instagram, X, TikTok, LINE)で学生と繋がる

現代の学生にとって最も身近な情報収集・コミュニケーションツールであるSNSの活用は、新卒採用マーケティングにおいて有効な手段の1つです。各SNSの特性を理解し、自社のターゲットや発信したい内容に合わせて使い分けることが重要です。

SNS運用する際は、ターゲットに合わせたプラットフォームを選定し、社員を巻き込みながら継続的に情報発信していくことがポイントです。また、不適切な表現や情報漏洩がないか炎上リスクへの対策も忘れずに行いましょう。

3-3. 動画コンテンツ(YouTube, ショート動画)でリアルな魅力を伝える

YouTubeチャンネルの開設や、各SNSプラットフォームでのショート動画(Instagramリール、TikTok、YouTubeショートなど)の活用も効果的です。テキストや静止画だけでは伝えきれない企業の雰囲気や社員の熱意、仕事の臨場感などを、効果的に伝えることができるためです。

動画制作をする際は、学生が何を見たいか、何を知りたいかを逆算して考えた上で企画することが重要です。内製でも手軽に編集できるツールが増えているため、まずはショート動画からチャレンジしてみると良いでしょう。

3-4. Web広告(リスティング広告・SNS広告)でターゲットにリーチ

より積極的に、そしてピンポイントにターゲット学生へアプローチしたい場合には、Web広告の活用が有効です。代表的なものに、検索エンジンの検索結果に表示される「リスティング広告」と、SNSプラットフォーム上に表示される「SNS広告」があります。

Web広告運用の注意点としては、予算管理を徹底し、定期的に効果測定(表示回数、クリック数、応募数、CPA=応募単価など)を行い、改善を繰り返すことが挙げられます。少額から始められるものも多いので、テスト的に導入し、効果を見ながら本格運用を検討するのも良いでしょう。

リスティング広告(検索連動型広告)

学生が企業探しや業界研究で使いそうなキーワード(例:「IT企業 新卒採用」「マーケティング職 募集」など)で検索した際に、自社の採用サイトや特設ページを広告として表示させることができます。

キーワード選定、広告文作成、入札単価調整などが運用のポイントとなりますが、ニーズが顕在化している学生に直接アプローチできるため、比較的高い応募転換率が期待できます。

SNS広告

Instagram、X、Facebook、TikTok、LINEなどのSNSプラットフォームで、年齢、性別、地域、興味関心、学歴など、詳細なターゲティング設定に基づいて広告を配信できます。潜在層への認知拡大から、顕在層への応募促進まで、幅広い目的に活用できるのがメリットです。

画像や動画といったクリエイティブの質が求められますが、自社の採用ペルソナに近い学生層に、企業の魅力やイベント情報を効率的に届けることが可能です。

3-5. ダイレクトリクルーティングで優秀層へ直接アプローチ

ダイレクトリクルーティングは、企業が就職情報サイトのデータベースやSNSなどを活用して、自社が求めるスキルや経験を持つ学生に直接スカウトメッセージを送る「攻め」の採用手法です。

ダイレクトリクルーティングのメリットは以下の通りです。

- ターゲット人材への直接的な訴求: 自社の魅力やポジションの魅力を個別に伝えることができます。

- 潜在層の発掘: まだ積極的に企業を探していない学生にもリーチできます。

- ミスマッチの低減: 事前に学生のプロフィールを確認できるため、ミスマッチが起こりにくいです。

- 採用コストの最適化: 成功報酬型のサービスが多く、無駄なコストが発生しにくい場合があります。

ダイレクトリクルーティングを活用する際は、採用基準やターゲット選定を明確にし、魅力的なスカウトメールを継続的に送付することが重要です。企業側からのアプローチが必須のため、社内での工数確保と定期的な振り返り・改善が求められます。

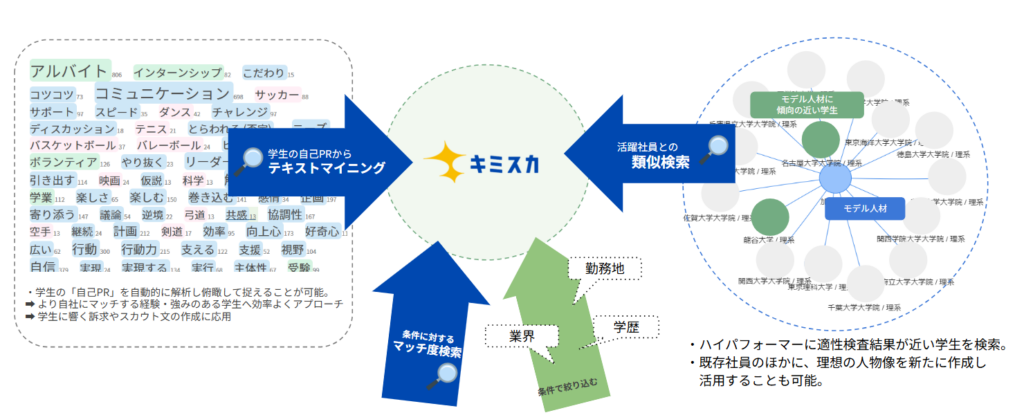

ダイレクトリクルーティングシステムの1つで、弊社が運営している「キミスカ」は、活躍人材の特徴を分析しマーケティング思考を活かした採用支援を行っています。こちらからお気軽にお問い合わせください!

※お問い合わせはこちら

3-6. インターンシップ・仕事体験の設計と集客マーケティング

学生が企業の業務内容や社風を深く理解するための機会として、インターンシップや仕事体験プログラムは非常に有効です。単に業務を体験させるだけでなく、学生の成長に繋がり、かつ自社の魅力を感じてもらえるようなプログラム設計が重要となります。

インターンシップは、採用直結を意識しすぎると学生に敬遠される可能性もあるため、あくまで「学生のキャリア選択支援」というスタンスで真摯に取り組むことが大切です。

効果的なインターンシップ設計方法については、こちらの記事『インターンシップ設計方法!学生の満足度を効果的に高めるポイントとは』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください!

3-7. オンライン・オフラインイベント(説明会・座談会)の企画と告知

会社説明会や社員との座談会は、学生が企業の情報を直接得たり、社員の雰囲気に触れたりする貴重な機会です。オンラインとオフライン、それぞれのメリットを活かしたイベント企画が求められます。

オンラインイベント

メリット: 居住地に関わらず多くの学生が参加可能、会場費や移動コストを削減できる、録画して後日配信も可能。

工夫のポイント: 参加型の企画(Q&Aセッション、チャット機能活用、ブレイクアウトルームでのグループワークなど)を取り入れ、一方的な説明にならないようにする。通信環境の整備も重要。

オフラインイベント

メリット: 企業の雰囲気や社員の人柄を肌で感じてもらいやすい、より深いコミュニケーションが可能、オフィス見学などを組み合わせられる。

工夫のポイント: 参加人数を絞ってアットホームな雰囲気にする、軽食を用意してリラックスした中で交流できるようにする、感染症対策の徹底。

3-8. リファラル採用(社員紹介)を促進する仕組みづくり

リファラル採用とは、自社の社員に知人や友人を紹介してもらう採用手法です。社員の個人的な信頼関係をベースにしているため、企業文化にマッチした人材や、優秀な人材に出会える可能性が高いと言われています。

リファラル採用を促進させるためには、社員への制度周知と理解促進に加え、魅力的なインセンティブ制度(報奨金、特別休暇、ギフト券など)を用意しておくことが重要です。社員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)が高いほど機能しやすい手法のため、日頃から社員が自社に誇りを持ち、知人に勧めたいと思えるような職場環境づくりが根底には重要となります。

3-9. アルムナイ(退職者)ネットワークの活用

アルムナイとは、企業の退職者のことです。一度は自社を離れたアルムナイとの良好な関係を維持し、ネットワークを構築しておくことで、再入社(カムバック採用)の機会創出や、リファラル採用のチャネルとして機能する可能性があります。

アルムナイは、一度自社で働いた経験があるため、企業文化や事業内容への理解が深く、即戦力としての活躍が期待できます。長期的な視点での人材獲得戦略として、アルムナイネットワークの構築・活用は今後ますます重要になるでしょう。

まとめ|新卒採用マーケティングで未来の仲間と出会うために

本記事では、「新卒採用マーケティング」をテーマに、その重要性から基本戦略、具体的な施策、最新トレンド、そして成功のためのポイントまで幅広く解説してきました。

変化の激しい採用市場において、旧来のやり方だけでは、未来を担う優秀な人材との出会いはますます難しくなっています。そのため、マーケティングの思考と手法を戦略的に取り入れ、学生の視点に立って真摯な取り組みを継続することが重要です。

本記事で解説した「採用マーケティング」の考え方を、具体的なアクションプランに落とし込むための”設計図”が「全体設計」です。明日から使える戦略的採用の教科書をぜひご活用ください。