「知名度が低く、応募が集まらない」

「自社の魅力が、候補者にうまく伝わらない…」

「面談のたびに同じ会社説明を繰り返していて非効率だ」

候補者の企業選びが多様化する現代において、単に求人票を公開するだけでは、優秀な人材の心は動かせません。この課題を解決する強力な武器として、今、多くの企業が導入しているのが「採用ピッチ資料」です。

本記事では、採用ピッチ資料の基本から、盛り込むべき全項目、具体的な作り方の5ステップ、有名企業の参考事例まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、デザインに自信がない方でも、明日から効果的な資料作成に着手できるようになるでしょう。

採用ピッチ資料とは?

採用ピッチ資料とは、候補者向けに、企業のビジョンや事業内容、働く魅力、カルチャーなどを網羅的にまとめたプレゼンテーション資料です。採用活動におけるミスマッチを防ぎ、候補者の入社意欲を効果的に高めることを目的として作成されます。

ピッチ資料(Pitch Deck)の「ピッチ(pitch)」は、「売り込む」「宣伝する」という意味を持つ言葉です。「デッキ(deck)」は、ビジネスの文脈でプレゼンテーション資料一式を指します。

採用ピッチ資料の3つのメリット

採用ピッチ資料が近年注目されているのには、主に以下の3つのメリットがあるからです。

企業の魅力を視覚的に伝えられる

1つ目は、企業の魅力を視覚的に伝えられることです。口頭では伝えきれない企業のストーリーや文化、働く人の雰囲気などを、図や写真、グラフなどを用いて具体的に提示できます。これにより、候補者は自社で働く姿をより具体的にイメージでき、入社後のギャップを減らすことができます。

ミスマッチによる早期離職を防ぐ

2つ目は、ミスマッチによる早期離職を予防できることです。事業内容や働く環境、給与体系、評価制度など、入社後の働き方に関する情報を事前に詳しく開示することで、候補者は自身が求める条件と企業との適合性を判断しやすくなります。結果として、入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを未然に防ぎ、早期離職のリスクを低減できます。

早期離職を防ぐためには、最新の学生の動きを知り、対策を講じる必要があります。詳しくは『なぜ新卒はすぐ辞める?早期離職の理由と、定着率を高める具体的な方法を解説!』で解説しておりますので、ご覧ください。

採用活動を効率化できる

3つ目は、採用活動を効率化できることです。採用ピッチ資料を事前に候補者へ送付したり、採用サイトに掲載したりすることで、会社説明にかかる時間や労力を大幅に削減できます。これにより、面接や個別相談といった、より踏み込んだコミュニケーションに時間を割けるようになり、採用活動全体の効率化につながります。

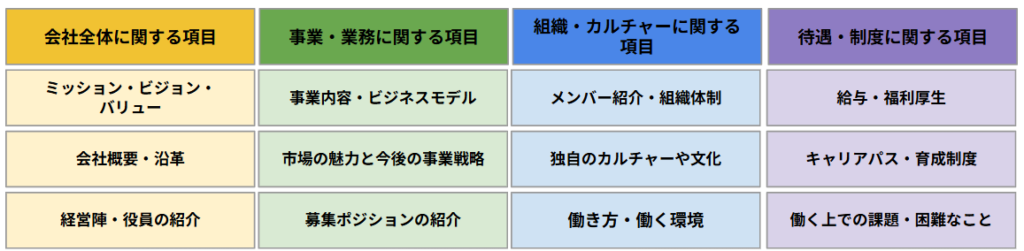

採用ピッチ資料に盛り込むべき12の必須項目

ここでは、資料に盛り込むべき項目を「会社全体」「事業・業務」「組織・カルチャー」「待遇・制度」という4つのカテゴリーに分けて、合計12の必須項目として解説します。

会社全体に関する項目

候補者が最初に知りたい、会社の根幹となる情報です。何を目指している会社なのか、どんな歴史があるのかを伝えます。

- 1. ミッション・ビジョン・バリュー:会社が何を目指し、何を大切にしているか

- 2. 会社概要・沿革:設立年、資本金、所在地、これまでの歩み

- 3. 経営陣・役員の紹介:どんな経歴のメンバーが経営を担っているか

事業・業務に関する項目

候補者が「この会社で働くこと」を具体的にイメージするための情報です。事業の将来性や仕事の面白さを伝えます。

- 4. 事業内容・ビジネスモデル:誰のどんな課題を、どう解決しているか

- 5. 市場の魅力と今後の事業戦略:事業が属する市場の可能性と、今後の成長戦略

- 6. 募集ポジションの紹介:具体的な業務内容、役割、ミッション

組織・カルチャーに関する項目

候補者が最も重視するポイントの一つである「人」と「文化」に関する情報です。どんな仲間と、どんな雰囲気で働くのかを伝えます。

- 7. メンバー紹介・組織体制:社員の経歴や人柄、部署の構成

- 8. 独自のカルチャーや文化:行動指針、大切にしている価値観、社内イベントなど

- 9. 働き方・働く環境:リモートワークの状況、オフィスの様子、使用ツールなど

待遇・制度に関する項目

候補者が安心して働くために不可欠な、具体的な条件面の情報です。透明性を持って正直に伝えることが信頼に繋がります。

- 10. 給与・福利厚生:給与レンジ、評価制度、独自の福利厚生

- 11. キャリアパス・育成制度:入社後の成長支援やキャリアの可能性

- 12. 働く上での課題・困難なこと:ミスマッチを防ぐため、良い面だけでなく課題も伝える

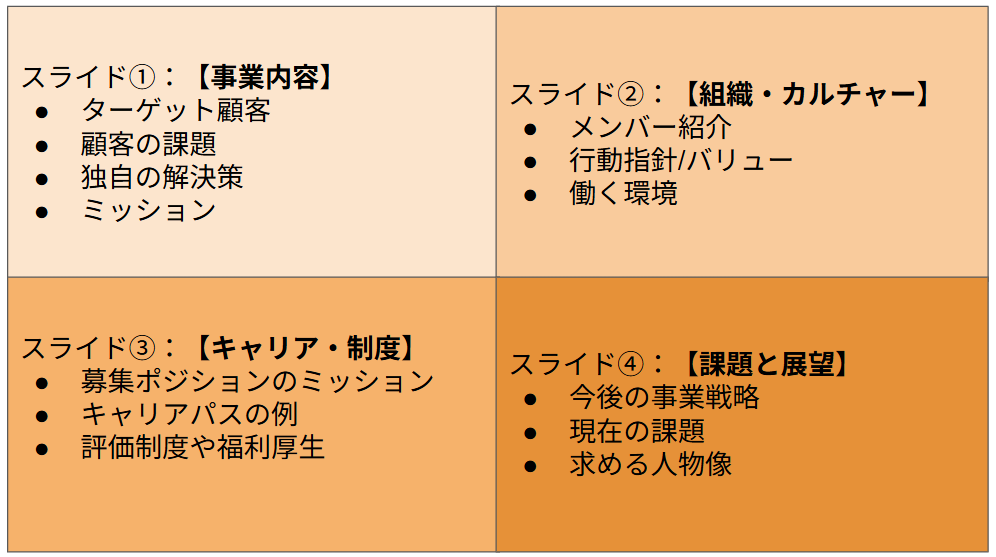

まずはこの4枚から!採用ピッチ資料の簡易テンプレート

まずはこの4枚のスライドを参考に、自社の情報をテキストだけでも良いので作成してみてください。その後で、適切な写真やイラストを肉付けして、完成に近づけていくと作成しやすいでしょう。

【5ステップで解説】採用ピッチ資料の作り方

「盛り込むべき項目は分かったけれど、何から手をつければいいのか…」という方のために、ここからは採用ピッチ資料を完成させるまでの具体的な手順を5つのステップで解説します。

ステップ1:目的とターゲット(ペルソナ)を明確にする

まず最初に、「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」という資料の目的とターゲットを明確に定義します。例えば、「20代の若手エンジニアに、自社の技術的な挑戦と成長環境の魅力を伝え、カジュアル面談への応募を増やしたい」のように具体的に設定しましょう。この軸が明確になることで、後の情報収集やデザインの方向性がブレなくなります。

採用ペルソナを具体的に設定するには、こちらの記事『ペルソナシートを採用活動に活かしたい!作成方法や注意点も紹介』を合わせてご覧ください。

ステップ2:全体の構成案を作成する

次に、前章で解説した「盛り込むべき12の項目」をベースに、自社版の構成案(目次)を作成します。どの順番で、どんなメッセージを伝えるか、スライド一枚一枚の見出しを書き出していくイメージです。特に、会社のストーリーが伝わるような、論理的で感情に訴えかける流れを意識することが重要です。この段階で、各スライドで伝えたいキーメッセージを箇条書きにしておくと、後の工程がスムーズになります。

ステップ3:各部署から情報を収集する

構成案が固まったら、各スライドに必要な情報を社内から収集します。採用ピッチ資料は、人事だけで作るものではありません。経営陣にはビジョンや戦略を、現場のエンジニアには開発体制や技術的な魅力を、営業には顧客の声をヒアリングするなど、各部署の協力を得て、一次情報や具体的なエピソードを集めましょう。この情報収集の質が、資料の説得力を大きく左右します。

ステップ4:デザインツールで資料を作成する

集めた情報を元に、実際に資料を作成していきます。「デザインの経験がない」という方でも、PowerPointやGoogleスライド、Canvaといったツールを使えば、見栄えの良い資料を作成できます。重要なのは、凝ったデザインよりも、情報の見やすさと分かりやすさです。コーポレートカラーで色を統一し、文字を詰め込みすぎず、写真や図を多く使うことを意識するだけで、プロフェッショナルな印象を与えることができます。

ステップ5:公開し、定期的にブラッシュアップする

資料が完成したら、採用サイトや求人媒体に公開し、実際の採用活動で活用を始めます。そして、採用ピッチ資料は一度作ったら終わりではありません。会社の状況や採用市場は常に変化します。候補者の反応を見ながら、「このスライドは分かりにくい」「もっとこういう情報が欲しい」といったフィードバックを元に、少なくとも半年に一度は内容を見直し、改善を繰り返すことが、資料の効果を維持・向上させる上で不可欠です。

完成した採用ピッチ資料の具体的な活用方法

ここでは、資料の効果を最大化するための具体的な活用方法を4つご紹介します。これらのシーンで戦略的に活用することで、採用活動の質と効率を大きく向上させることができます。

カジュアル面談の前に送付する

カジュアル面談や一次面接の日程が確定した候補者に対し、事前にメールで送付します。これにより、候補者は会社の全体像を理解した上で面談に臨めるため、当日はより深い質疑応答に時間を使うことができます。候補者の企業理解度を高め、お互いにとって有意義な時間にするための効果的な手法です。

スカウトメールに添付する

ダイレクトリクルーティングで候補者にスカウトメールを送る際に、採用ピッチ資料のURLを添付します。文字だけのスカウトメールよりも、図や写真が豊富な資料がある方が、会社の魅力や雰囲気が直感的に伝わります。他の企業のスカウトメールとの差別化を図り、返信率を高める効果が期待できます。

求人媒体や採用サイトに掲載する

求人媒体の募集要項や、自社の採用サイトに資料を公開します。これにより、まだ応募を迷っている潜在的な候補者層に、より多くの情報を提供することができます。「もっとこの会社のことを知りたい」という興味を喚起し、エントリーへの最後の一押しとなる重要なコンテンツになります。

エージェントに共有し、目線合わせを行う

人材紹介(エージェント)を活用している場合、担当のエージェントにこの資料を共有することは非常に重要です。エージェントが会社の魅力や求める人物像を深く、かつ正確に理解することで、紹介の精度が格段に向上します。エージェントとの「目線合わせ」を徹底し、採用活動のパートナーとして巻き込むための必須ツールと言えるでしょう。

【実例5選】参考になる有名企業の採用ピッチ資料

「実際にどんな資料を作ればいいのか、優れた実例を見てみたい」という方のために、Web上で公開されている有名企業の採用ピッチ資料の中から、特に参考になるものを5つ厳選してご紹介します。

株式会社SmartHR

株式会社SmartHRの採用ピッチ資料です。採用ピッチ資料の文化を広めた先駆け的な存在で、情報の網羅性はもちろん、「オープンな情報公開」という同社のカルチャーを体現した内容になっています。良い面だけでなく、自社の課題や弱みも正直に伝える透明性の高いコミュニケーションは、多くの企業のお手本となります。

株式会社LayerX

株式会社LayerXの採用ピッチ資料です。同社が手掛ける事業は専門性が高く、候補者が一見して理解するのが難しいという課題がありますが、この資料では図解を多用しながら「どんな社会課題を解決しようとしているか」という大きなビジョンを熱意を持って伝えているのが特徴です。専門的な事業内容を持つ企業が、いかにして候補者の共感を呼び、壮大なミッションに惹きつけるか、という点で参考になるかと思います。

株式会社YOUTRUST

株式会社YOUTRUSTの採用ピッチ資料です。スタートアップのリアルな魅力が伝わる正直な情報発信が特徴です。会社の良い面だけでなく、「入社後に感じるであろう困難」や「事業の課題」についても包み隠さず記載することで、カルチャーフィットを何よりも重視する姿勢を示しています。候補者の信頼を獲得し、入社後のミスマッチを本気で防ぎたいと考える企業にとって、非常に参考になる事例です。

株式会社CARTA HOLDINGS

株式会社CARTA HOLDINGSの採用ピッチ資料です。デザイン性が非常に高く、企業の洗練されたブランドイメージを効果的に伝えているのが最大の特徴です。特に、社員やオフィスの写真を豊富に活用し、読者が「この会社で働く自分」を具体的にイメージしやすいように工夫されています。文章だけでは伝わりにくい「社風」や「働く環境のリアル」を、ビジュアルでいかに魅力的に見せるか、という点で非常に参考になる事例です。

株式会社Helpfeel

株式会社Helpfeelの採用ピッチ資料です。フルリモート・フルフレックスといった先進的な働き方を実現している同社のカルチャーが、非常に具体的に解説されているのが特徴です。特に、多様なバックグラウンドを持つ社員が円滑に協働するための、情報共有の仕組みや評価制度などが詳細に言語化されています。新しい働き方を導入している、あるいは検討している企業が、どのようにその魅力を伝え、候補者の不安を払拭すれば良いかの優れたお手本となる資料です。

採用ピッチ資料を作成する際の3つのポイントと注意点

最後に、採用ピッチ資料の作成に着手する前に、知っておくべき重要なポイントと注意点を3つ解説します。これらの点を押さえることで、多くの企業が陥りがちな失敗を避け、より効果的な資料を作成することができます。

良い情報だけでなく、課題や短所も正直に伝える

採用ピッチ資料は、良いことばかりを並べた「宣伝チラシ」ではありません。候補者の信頼を得るためには、あえて自社の課題や弱み、働く上での大変な点などを正直に伝えることが重要です。ポジティブな情報だけでなく、ネガティブな情報も開示する透明性の高い姿勢が、候補者の入社意欲を高め、入社後のミスマッチを防ぐことに繋がります。

デザインにこだわりすぎず、まずは完成させる

特に専任のデザイナーがいない場合、「綺麗なデザインにしなければ」と気負いすぎて、作成がなかなか進まないケースがあります。しかし、採用ピッチ資料で最も重要なのは、デザインの美しさよりも、中身の分かりやすさと情報の誠実さです。完璧を目指すあまり公開が遅れるよりも、まずは60点の完成度でも良いので、一度完成させて実際に活用してみることの方が重要です。

常に情報を最新の状態にアップデートする

スタートアップや成長企業では、事業内容や組織体制、福利厚生などが数ヶ月単位で変化することも珍しくありません。採用ピッチ資料の情報が古いままでは、候補者に不信感を与えてしまいます。資料は「生き物」であると捉え、少なくとも半年に一度、できれば四半期に一度は内容を見直し、常に最新の情報にアップデートする運用を心がけましょう。

まとめ

本記事では、採用ピッチ資料のメリットや作り方のステップ、具体的な活用方法までを網羅的に解説しました。最後に、特に重要なポイントを3つ振り返ります。

1. 会社の「リアル」を伝え、ミスマッチを防ぐ

事業や待遇といった良い面だけでなく、働く仲間、カルチャー、そして今後の課題までオープンに伝えることで、採用のミスマッチを効果的に防ぎます。

2. 完璧を目指さず、まずは完成させ改善を続ける

まずは一度完成させて実際の採用活動で活用し、候補者の反応を見ながら常に最新の状態へアップデートし続けることが重要です。

3. あらゆる採用シーンで「武器」として活用する

完成した資料は、カジュアル面談前の送付、スカウトメールへの添付、求人媒体への掲載など、採用活動のあらゆる接点で活用できます。

採用ピッチ資料は、単なる会社紹介資料ではなく、自社の想いを伝え、未来の仲間を惹きつけるための強力なコミュニケーションツールです。ぜひ本記事を参考に、貴社だけの「最強の武器」作りに挑戦してみてください。