インターンシップは、早期から学生と接点を持ち、相互理解を深めるために有効な手段の1つです。最近では、25卒採用から新たに施行された「インターンシップの定義の明確化」により、従来の1dayインターンや短期プログラムとは異なる形式に変更されました。この影響により、どのような変化やメリットがあるのか疑問に感じている方も多いのではないでしょうか?

本記事では、新しいインターンシップの種類とその活用方法、効果的な運営ポイントやメリットについて詳しく解説します。

新たなインターンシップの枠組みとは?

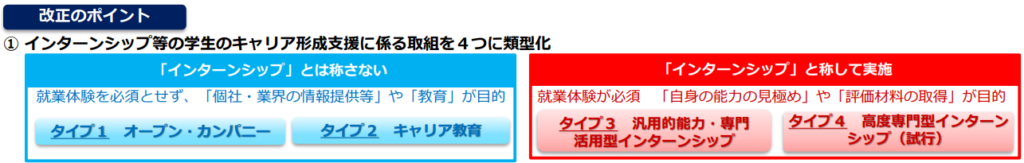

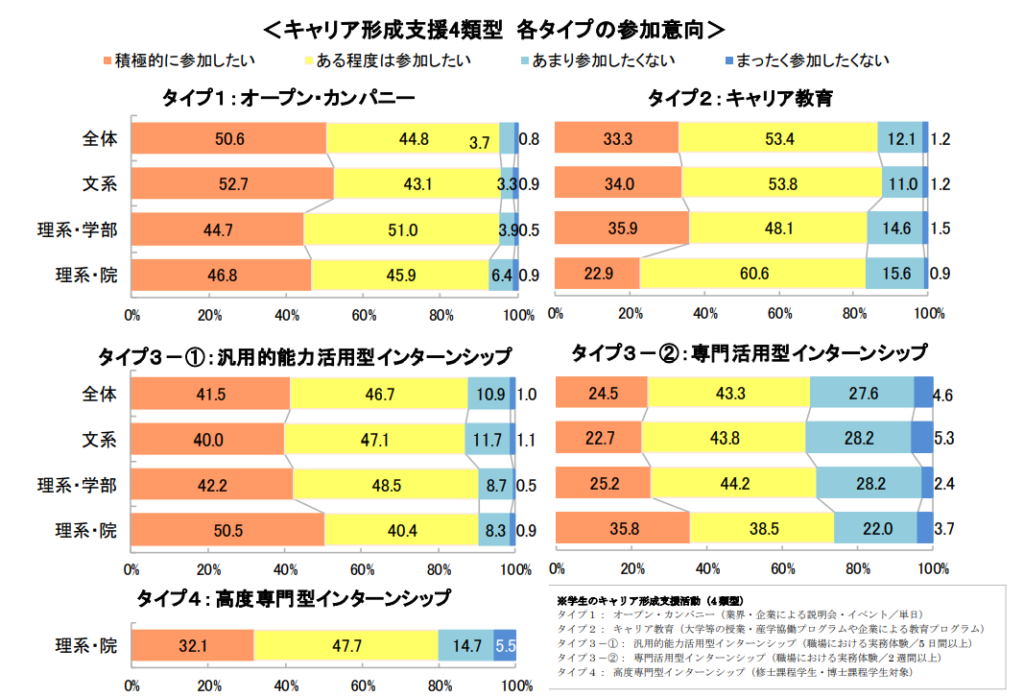

今まで一括りに「インターンシップ」と称されていたものが、学生のキャリア形成支援タイプに応じて「オープンカンパニー」「キャリア教育」「汎用的能力インターンシップ」「高度専門型インターンシップ」の4つに分類されました。

オープンカンパニー・キャリア教育は「インターンシップ」とは称さず、情報提供や教育を目的としています。一方で、汎用的能力インターンシップ・高度専門型インターンシップは「インターンシップ」とは称し、就業体験が必須という違いがあります。

参照:「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(三省合意)の改正ポイント

それぞれどういったものなのか、実施目的と具体例について1つずつ見ていきましょう。

オープンカンパニー

オープンカンパニーは、企業や業界の理解を深めてもらうためのプログラムで、実際の業務には直接関わりません。企業説明会に近い位置づけであり、主に1日~数日間の短期間で開催されます。

実施目的は「学生に自社を知ってもらう(認知度向上)」「企業・業界への理解を促進する」「学生の興味を引き、今後の選考につなげる」などが挙げられます。会社説明会の要素だけではなく、簡単なグループワークや社員との座談会も交えた内容にすると、学生の満足度向上につながりやすいでしょう。

参加意向の調査によると、オープンカンパニーへの参加意欲が最も高いことが分かります。従来のインターンシップの概念に最も近く、参加ハードルが低いことも影響していることが考えられます。

キャリア教育

キャリア教育は、大学が主導する授業・産学協働プログラム(正課・正課外を問わない)など、学生のキャリア形成を支援することを目的としたプログラムです。特定の企業に限定せず、業界全体の理解を深める内容が中心となります。

実施目的は「幅広い業界・職種の理解を促進する」「企業ブランディングの向上」などが挙げられるため、オープンカンパニーと近い要素が含まれます。具体例として、大学と連携したキャリア形成セミナー、他社との合同ワークショップ、OBOGのキャリアパス紹介などがおすすめです。オープンカンパニーでは自社の認知度向上が目的の1つにありますが、キャリア教育では自社の紹介というより、学生のキャリア形成に繋がるような支援要素が大きいのが特徴です。

汎用的能力インターンシップ

汎用的能力インターンシップは、一定期間(5日以上)にわたり、学生が業務体験を通じて社会人基礎力を養うことを目的としたプログラムです。

実施目的は「学生のビジネススキル向上」「企業の業務理解の深化」「優秀な学生との早期接点獲得」などが挙げられます。具体例として、短期間の業務体験(5日間以上)といった形で、チームで実施する課題解決型ワークショップなどがおすすめです。実際のプロジェクトに参加して成果物を発表してもらうことで、企業側は学生ひとり一人に対して密なコミュニケーションを取ることができるため、自社の訴求や企業文化の理解を推進することにもつながります。

高度専門型インターンシップ

高度専門型インターンシップは、特定の専門スキルを持つ学生が実務を体験し、企業のプロジェクトに参加する形式のインターンシップです。理系の研究職やITエンジニアなど、高度な専門性を求める企業が実施することが多いです。

実施目的は「専門スキルを持つ優秀な学生を発掘する」「入社後の即戦力となる人材を確保する」などが挙げられます。学生に実務経験を積ませることで、企業文化にマッチするかどうかの判断材料にもなります。具体例として、特に理系の技術職に多いため、AIやデータ分析を活用したプロジェクト実習や、ソフトウェア開発の実務経験がおすすめです。

採用直結型インターンシップのメリット

採用直結型インターンシップを通じて、企業・学生双方に多くのメリットをもらたします。企業にとっては、必要なスキルを持った人材を効率的に採用でき、学生側も、実際の業務を体験することで、自分に合った職場を見つける手助けとなるからです。

企業側にどんなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。

優秀な学生を早期に確保できる

採用直結型インターンシップを実施することで、早期から優秀な学生と接点を持つことができます。

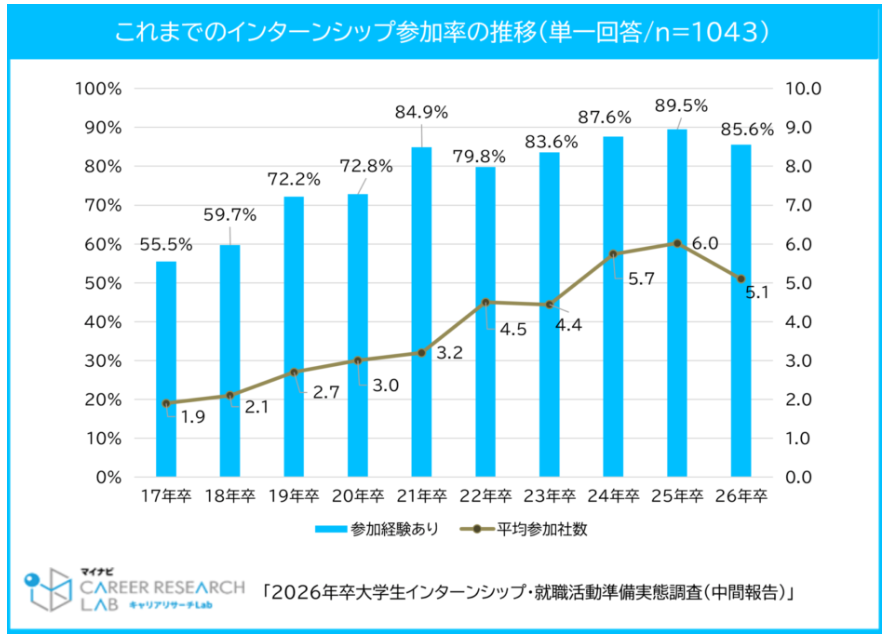

マイナビの調査によると、26卒のインターンシップ参加率は85,6%で、ほとんどの学生が5社前後のインターンシップに参加していることが分かります。その中でも、特に優秀な学生は早期から情報収集を始め、目的意識を持ってインターンシップに参加しています。インターンシップ参加中も積極的に発言、質問をするなど、明確な成長意欲を見ることができるでしょう。そのため、インターンシップを実施することで、優秀な学生を見つけ、早期から接点を持つことが期待できます。

26卒のインターンシップ参加率は85.6%、株式会社マイナビ調査

ミスマッチを防止できる

実際の業務を体験してもらうことで、学生が企業文化や仕事内容を深く理解でき、入社後のギャップを未然に防ぐことが期待できます。学生は企業の雰囲気や仕事内容を深く理解する機会が少なく、企業も限られた時間の中で学生の適性を見極めることは難しいためです。

また、履歴書や面接だけでは分からない、学生の実践的なスキルや適性を把握できる点も大きな利点です。面接では1対1のため、内面を深堀りすることはできますが、チームの中でどのような立ち位置の振る舞いになるのかはイメージが持ちにくいでしょう。グループディスカッションでも見ることはできますが、特に業務体験を伴うインターンシップでは、学生の思考力・コミュニケーション能力・主体性などをより深く評価できます。

採用コスト削減につながる

採用直結型インターンシップを実施することで、採用コスト(工数・予算)の削減が期待できます。

採用コスト(工数)については、通常の採用選考では書類選考、筆記試験、複数回の面接など、多くのステップを踏む必要がありますが、採用直結型インターンシップでは選考とインターンを一体化できるため、無駄な工数を削減し、効率的に採用が可能です。加えて、業務体験を盛り込んだインターンシップであれば、入社後の研修期間を短縮できます。そのため、教育研修コストの削減にもつながります。

採用コスト(予算)については、インターンシップ参加者から採用に繋げることで、求人広告の掲載回数を減らすことができます。特に満足度の高いインターンシップ内容であれば、参加者からの口コミやSNSでの発信も期待できます。

ただし、インターンシップの実施には企画・運営や学生対応などの工数は一定かかります。そのため、目的や内容を明確にして、定期的な効果検証と改善を回すことが大切です。

採用直結型インターンシップのデメリット

では、採用直結型インターンシップを実施するうえでのデメリットは何なのでしょうか。

対策方法も含めご紹介します。

早期内定による学生の辞退リスク

早期に内定を出しても、学生が他社と比較して辞退する可能性があります。複数内定を獲得した後で承諾先を選定するため、承諾までの時間が長くなるためです。

そのため、企業としては学生との継続的な関係構築が重要になります。工数はかかりますが、本当に採用したい学生に対しては定期的な連絡を行い、最後に承諾してもらえるよう、内定出し後も細やかなフォローを実施していきましょう。

例えば、社員との座談会や、内定者同士のイベントを開催することで、会社や社員の雰囲気を相互に理解しやすくなります。可能であれば、内定者インターンシップを長期間実施するのもおすすめです。企業側は研修コストの削減、学生側は入社までに会社に慣れることができるため、双方にメリットがあります。

運営コストとリソースの確保

インターンシップのプログラム設計、実施期間中の指導、評価など、受け入れには多くの準備と対応が必要です。通常業務と並行して行う必要があるため、採用担当者や現場社員の負担が増加することが予想されます。

受け入れ体制の整備として、インターンシップの目的を明確にし、具体的なプログラムを設計しておくことが大切です。加えて、人事部以外の現場社員が参加する場合、インターンシップの目的やゴールの共通認識を持っておきましょう。担当者別の役割やコンテンツ、必要時間などを具体的にスケジュールを決めておくことで、当日スムーズな運営が実現します。

採用直結型インターンシップの設計ポイント

具体的なプログラムを設計するにあたり、抑えるべきポイントを解説します。

実施目的を明確にする

まずは、採用直結型インターンシップを実施する目的を明確にしましょう。インターンシップを通じて何を達成したいのか、なぜインターンシップという手法が効果的なのかを改めて考えることで、内容や振り返りの解像度が上がるためです。

例えば「即戦力となる優秀な人材を採用したい」という目的であれば、少人数×実施期間3日以上×業務体験を盛り込むコンテンツが良いでしょう。実際の業務体験をしてもらいながら、密にコミュニケーションを取ることで相互理解が深まりやすいためです。開催形式としては「汎用的能力インターンシップ」「高度専門型インターンシップ」が当てはまります。

一方で「まずは多くの学生に自社を知ってもらいたい」という広報目的であれば、大人数×1day×講義型の形式がおすすめです。こちらは「オープンカンパニー」「キャリア教育」の開催形式が良いでしょう。

目的によって実施期間や形式を工夫すると、満足度が高く成果も出やすい内容になります。実施目的を明確にしたうえで、当てはまる型でプログラム設計していきましょう。

プログラム内容を設計する

次に、大枠の内容を考えて設計していきましょう。目的に応じていくつかパターンを作っておくのもおすすめです。

実務体験では、新サービスの企画や具体的な提案まで考えてもらうことで、自社サービスの歴史や市場状況について学ぶ良い機会にもなります。メインは少人数グループの学生で議論を進めてもらいながら、現場社員が適宜質問対応などサポートできる体制を作っておくと良いでしょう。

- 実務体験を含める(エンジニアなら開発業務、マーケティングなら市場分析など)

- 学生が成果を発表できる場を作る(プレゼンテーション、報告会など)

- フィードバックや、社員と交流する時間を作る

インターンシップ後のフォローを実施する

インターンシップ後は、コンテンツ内容に応じたフォローを実施しましょう。

グループワークの発表があれば、その内容について良かった点・フィードバック点などあれば丁寧に伝えてあげると、学生の満足度も上がりやすいです。振り返りや次回開催の改善ポイントにもつながるため、参加者にアンケートを取ることも効果測定の1つになります。特に採用したい学生に対しては、個別で座談会を打診するなど、長期的に興味を持ってもらえるようなアプローチをするのも良いでしょう。

まとめ

採用直結型インターンシップは、優秀な学生を早期に確保し、ミスマッチを防ぐ効果的な手法です。目的に応じて開催方法が異なるため、それぞれの定義を確認したうえで満足度の高いコンテンツを設計していきましょう。

- インターンシップを実施する目的を明確にする

- 参加社員の選定と具体的なタイムスケジュールの設計

- インターンシップ終了後のフォローを実施し、長期的な関係構築を目指す

工数はかかりますが、採用成功に向けて重要なアクションの1つです。

現場社員と連携しながら、自社に合ったインターンシップを検討してみてください!