就活選考の一環として、適性検査を行なう会社は多く存在しています。就活というとエントリーシートや面接対策ばかりをイメージしてしまう人が多いかもしれませんが、じつは適性検査もしっかりと対策をしないと、不合格になってしまう恐れがあるため注意が必要です。

この記事では、適性検査に落ちる理由やおすすめの対策法について紹介します。適性検査も手を抜かず、面接のチャンスを逃さないように対策していきましょう。

適性検査とは?

適性検査とは、応募者が会社の社風や求める人物像に合致しているかどうかを判断するためのテストです。一口に適性検査といっても、以下の2つの検査が行われることが一般的です。

適性検査とは、応募者が会社の社風や求める人物像に合致しているかどうかを判断するためのテストです。一口に適性検査といっても、以下の2つの検査が行われることが一般的です。

- 能力検査:思考や一般常識、処理能力を見るためのテスト

- 性格検査:思考の癖や性格、特性を見るためのテスト

就活生の間でよく話題に上がる「SPI」や「玉手箱」などが適性検査にあたり、出題内容は言語(国語)と非言語(数学)の2分野がメインとなります。会社によっては、英語や時事問題などについての試験を行うこともあります。

以前はペーパーテスト形式が一般的でしたが、近年はインターネットで検査を行う会社も増えてきました。どのような形式にせよ、企業が定めた水準以上の点数を獲得できないと、次の選考に進むことはできません。

適性検査を企業が実施する目的

適性検査を実施するにあたり、企業は多くの費用を捻出する必要があります。では、なぜそこまでして企業は適性検査を実施するのでしょうか?

【適性検査を企業が実施する目的1】候補者の能力や適性を客観的に評価するため

ESや学歴だけでは測れない、論理的思考力、問題解決能力、コミュニケーション能力、性格特性などを把握するためです。適性検査では、同一の基準や質問に基づいて全候補者を評価するため、面接官の主観や偏見が入りにくく、より公平な評価が可能です。また、候補者同士の比較がしやすいことも、採用を円滑にしています。

【適性検査を企業が実施する目的2】企業とのミスマッチを防ぐため

企業は常に自分たちの会社が持つ社風や業務へのマッチ度を求めています。なぜなら、それが早期離職を避けることにつながるからです。しかし、面接だけではその限られた時間から、就活生の方々の能力や性格を完全に把握することは難しいです。そこで、適性検査を通して学生が企業と合っている人材かを確認しているのです。

【適性検査を企業が実施する目的3】応募者を早くから絞り込むため

選考の初期段階で適性検査を実施する場合、面接に進む候補者を効率的に選別する目的があります。特に人気大企業であれば、1企業に対し5000人以上が応募することもあります。これほど多い人数を面接で審査することはコスト面で難しいため、適性検査が実施される場合がよく見られます。

適性検査で落ちる理由:能力検査の場合

適性検査で落とされる理由をしっかりと理解しておくと、適切な選考対策ができるようになります。以下では、適性検査の中でも能力検査で落とされる理由について詳しく説明します。

【能力編:適性検査で落ちる理由1】全問回答できなかった

考えすぎて時間が足りず、途中までしか答えられないと適性検査に落ちる可能性があります。判断材料となる回答が足りなくなってしまい、正確な審査ができないためです。

また、全問回答ができないと、「本番に弱い」と判断されてしまうこともあります。「ビジネスの大切なシーンで頼りない人物かもしれない」と思われて、選考で不利になる可能性が高いのです。

【能力編:適性検査で落ちる理由2】適性検査の勉強時間が不足

適性検査の対策をしていない場合、能力検査をクリアできなくて落ちてしまう可能性があります。

能力検査の問題にはそこまで難しいものはなく、対策をすればパスできるものが多いです。したがって、合格基準の点数に到達できないと「十分な対策ができていない」「意欲が低い」と判断され、選考に落ちてしまうのです。

【能力編:適性検査で落ちる理由3】適性検査ごとの特徴を把握していない

実は適性検査の種類は多種多様であり、その種類ごとに特徴があるのです。特徴というのは、問題傾向、時間、受験形式などを指しています。これを把握するだけで、受験前の対策や心の準備が効率的に行えるため、成績も格段に上がるでしょう。

適性検査の種類と特徴は以下の記事で解説しています。具体的にどのような違いが各検査にあるのかを知るだけで、今後の適性検査通過率が大きく変わるかもしれません。

適性検査で落ちる理由:性格検査の場合

再度の事にはなりますが適性検査で落とされる理由をしっかりと理解しておくと、適切な選考対策ができるようになります。以下では、適性検査の中でも性格検査で落とされる理由について詳しく説明します。性格検査を軽視することはいけませんよ。

【性格編:適性検査で落ちる理由1】企業が求める人物像に合っていない

適性検査の結果、企業が求める人物像に合っていないと判断されると、選考に落ちる可能性が高まります。たとえば、「情報処理能力が足りない」「チャレンジ精神がない性格は自社に合わない」などと判断されるケースがよくあります。

適性検査の選考では、能力の高さではなく「自社に合うか合わないか」で落とされるケースが多いです。もちろん落ちないように対策をすることは大切ですが、落ちたからといってあなたの能力が低いというわけにはならないので、安心してくださいね。

【性格編:適性検査で落ちる理由2】回答が矛盾している

性格検査の回答に矛盾があると、適性検査に落ちる可能性があります。例えば、「非常に社交的だ」という選択肢と「人と話すときは緊張する」という選択肢をどちらも選んでしまう。

もっとも多いのは、自分をよく見せようと嘘の回答をしたが、答えに矛盾が生まれて嘘がバレてしまうケースです。

性格検査には「ライフスケール」という回答の虚偽を判断する指標があります。このライフスケールがあることで嘘がバレやすくなるため、性格検査には正直に答えることが大切です。

【性格編:適性検査で落ちる理由3】極端な回答をしてしまっている

性格検査の選択問題で、極端な回答ばかりしていると落ちる可能性があります。特に気を付けなければならない表現は、「あなたはこれまで一度も〇〇をしたことがない」というような強い否定が含まれている質問です。

イメージしやすいように例を挙げると、「あなたはこれまで一度もウソをついたことがない」といった質問ですね。こうした極端な質問に対して「はい」と答えてしまうと、回答の信憑性を疑われてしまいます。無理に誇張することで、かえって信頼を失わないように気をつけましょう。

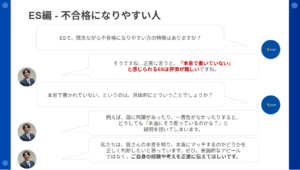

「適性検査で落ちたと思ってたけど、実は一緒に提出したESが原因で落ちたんじゃないか?」

「人事が何を基準に合否をつけているか分からないから、自分の対策が正しいのか分からず不安…」

そんな悩みを抱えている方のために、キミスカ就活研究室では「人事に聞いた!ES/面接落選理由」という特別資料を作成しました。

「人事に聞いた!ES/面接落選理由」は、キミスカ就活研究室が実際に新卒採用を担当している方にインタビューをし、ES/面接で落選しやすい人や合格しやすい人の特徴をまとめた資料です。

「人事に聞いた!ES/面接落選理由」は、キミスカ就活研究室が実際に新卒採用を担当している方にインタビューをし、ES/面接で落選しやすい人や合格しやすい人の特徴をまとめた資料です。

この資料を活用すれば、人事が合否をつける具体的な基準と背景が分かるため、不合格を減らすための効率的な対策ができるようになります。

「人事に聞いた!ES/面接落選理由」はキミスカ就活研究室のLINE公式アカウントで配布しています。就活生の皆さんにとって重要な情報に厳選して配信をしているので、「公式LINEって通知が多くてうるさいから嫌…」と思う方も安心してご利用ください。

能力編:適性検査対策

適性検査で落ちることを防ぐためには、正しく対策をすることが肝心です。この章では、今日からできる対策法について解説します。

適性検査で落ちることを防ぐためには、正しく対策をすることが肝心です。この章では、今日からできる対策法について解説します。

なお、筆記試験の対策についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。あわせてチェックしておきましょう。

【能力編:適性検査対策1】参考書で模擬練習をしておく

能力検査については、参考書が販売されています。先述したように、能力検査は対策すれば解ける問題が多いため、教本などを活用してしっかりと模擬練習をしておきましょう。

1冊の参考書を繰り返し復習し、全体の7~8割正解できるようにしておくと、本番もスムーズに答えられるようになります。

【能力編:適性検査対策2】苦手分野の対策を重点的に行う

能力検査には言語と非言語があり、国語と数学の問題が出題されます。また、会社によっては英語や一般常識が出題されることもあります。

もしもこの中に何かしら苦手な分野がある場合は、重点的に対策して苦手をつぶしておきましょう。

苦手分野を学ぶことに抵抗を感じる人も多いかもしれませんが、適性検査の難易度はそこまで高くないため、少し勉強すれば誰でも解けるようになります。

【能力編:適性検査対策3】スピーディーに答える

適性検査を受けるときは、能力検査と性格検査の両方でスピーディーな回答を心がけるようにしてください。どちらも最後まで答えられないと、正確な評価ができなくて不利になるためです。そのため全問正解を目指すのではなく、すべて解き終えることを最優先にしてください。

わからない問題でずっと悩むことは避け、少し考えてわからなかったら次に進むようにすると全問回答を目指せます。性格検査を受けるときは、深く考えずに直感で選ぶことを意識しましょう。

【能力編:適性検査対策4】ツールを利用する

SPIは、多くの学生が経験する適性検査の代表です。難易度は高くありませんが、スピード感が求められるため、時間配分や問題パターンに慣れる対策が必要です。

効率的に対策したい方には、キミスカアプリのSPI対策がおすすめです。5分コースと12分コースを選べるので、スキマ時間に手軽に学習したり、じっくり練習することが可能です。

性格編:適性検査対策

性格検査に関しては、対策が難しい部分もあります。もっと言えば、内定後に入社した企業と相性が悪かったというような悲劇を防ぐためにも、小手先のテクニックはあまり使わないほうがいいこともあります。これらを総合的に考えたうえで、皆さんに性格検査の対策を伝授します!

【性格編:適性検査対策1】絶対に嘘はつかない

性格検査合格に向けて、最も重要な事は「嘘をつかない」ことです。 性格検査は、一貫性を確認するために同じ内容の質問が異なる形で何度も出題されます。嘘をつくと回答が矛盾し、信頼性が低いと判断されることがあります。

「理想的な回答」を意識しすぎず、自分の実際の行動や考えに基づいて答えましょう。

【性格編:適性検査対策2】自己分析を丁寧にする

性格検査で出題された質問に連続して回答していく中で、本当にこれは正しい回答であると自信をもって答えられていますか? 時に不安になったり、悩んだりする学生もいるかと思います。

自己分析を行うことで、自分の強み・弱み、価値観を把握でき、回答に迷わなくなります。また、自己分析はその後の面接にも必ず生きてくるので、きちんとやっておきましょう。自己分析のやり方が分からない場合、以下の記事を参考にしてみましょう。

【性格編:適性検査対策3】企業が求める人物像を調べておく

性格検査を受ける必要がある場合は、あらかじめ企業が求める人物像について調べておきましょう。求める人物像がわかれば、それに合った性格検査の回答ができるためです。

嘘をつくのはよくありませんが、「企業が求めるこういった一面もある」という場合、有利な選択をすることは問題ありません。企業が求める人物像は企業研究を行うことで見えてくるため、以下の記事で企業研究についてもおさらいしておきましょう。

適性検査で気を付けるべき注意点

適性検査で落ちることを防ぐためには、しっかりと対策をするだけではなく、注意点についても押さえておく必要があります。適性検査の注意点を3つまとめたので、チェックしておきましょう。

適性検査で落ちることを防ぐためには、しっかりと対策をするだけではなく、注意点についても押さえておく必要があります。適性検査の注意点を3つまとめたので、チェックしておきましょう。

【適性検査で気を付けるべき注意点1】実施する試験を調べておく

能力検査にはいくつか種類があり、会社によって実施する試験が異なります。調べてから対策しないと、せっかくの対策が無駄になってしまう可能性があるため注意しましょう。

よく使われる能力検査の種類ごとの特徴を表でまとめたので、対策するときの参考にしてみてください。

| テストの種類 | 特徴 | 受験方法 |

|---|---|---|

| SPI | 高校受験レベルの出題が多い。出題範囲が広く、比較的解きやすい。 | ペーパー・パソコン |

| 玉手箱 | 正確さだけではなくスピードが重要視される。グラフや表の読み取りが多い。 | パソコン |

| TG-WEB | 難易度が高いタイプと低いタイプの2種類がある。 | パソコン |

| GAB | 1問あたり30秒程度と制限時間が短く、難易度も高め。 | マークシート |

| CAB | 論理的思考を重視しており、問題数が多くて制限時間が短い。 | ペーパー・パソコン |

それぞれの試験には、専用の参考書が販売されています。可能であれば事前に試験の種類を問い合わせてき、それに合った対策をしましょう。

【適性検査で気を付けるべき注意点2】嘘をつかない

再三にはなりますが「性格検査でいい評価をもらいたい」と嘘をつくことは、もちろん禁止です。

先述したように、適性検査には「ライフスケール」という判断指標があり、学生が嘘をついているかどうかを判断しているためです。答えるときとっさに嘘をつくとライフスケールに引っかかり、悪い印象を残してしまいます。

また、適性検査が苦手だからと替え玉受験をすることも絶対にやめてください。適性検査を通過できても、その後の面接で気づかれてしまう可能性があります。性格検査では無理に背伸びせず、自分らしい回答を意識しましょう。

【適性検査で気を付けるべき注意点3】いろいろな参考書に手を出さない

「いろいろな問題を対策したい」とさまざまな参考書に手をつけることは避け、一冊の参考書を繰り返し使うことを意識しましょう

いろいろな参考書に手を出すと、覚えないといけない問題パターンが増えてしまうことになります。その結果、解き方を覚えるまでに時間がかかり、結果的に身につかなくなってしまうケースが多いのです。

同じ問題を繰り返し解くことで問題のパターンを覚えることができ、本番もスムーズに答えられるようになります。

適性検査で落ちたときの考え方

どれほど対策をしても、企業とのミスマッチによって適性検査に落ちてしまうことはあるかもしれません。選考に落ちると「自分の能力や性格に悪いところがあったのでは」と落ち込んでしまうかもしれませんが、過度に落ち込むことは避けましょう。

最後に、適性検査で落ちたときの気持ちの切り替え方について紹介します。

【適性検査で落ちたときの考え方1】不合格の理由が適性検査とは限らない

不合格通知が来ると落ち込んでしまいますが、適性検査だけで不合格になったとは限りません。「応募タイミングが悪くて採用枠がほとんど残っていない」「会社から近い人を採用したかった」など、合否は会社都合で決まります。そのため、不合格の理由がほかに存在している可能性のほうが高いのです。

もちろん、できなかった問題を振り返り、ほかの会社の選考に備えることは大切です。しっかりと学びを得たら過度に落ち込まず、前向きに次の企業へチャレンジしていきましょう。

【適性検査で落ちたときの考え方2】自分を知るきっかけになった

選考に落ちたことを、自分を知るために必要な経験として考えると気持ちが楽になるかもしれません。

能力検査の苦手分野、性格検査で迷ってしまった選択肢などを復習することで、自分の苦手や性格をより深く理解できるようになります。

できなかった問題を復習すれば次回の選考でより高得点を取れるようになりますし、自己分析をやり直すことで新しい会社やアピールの選択肢が見えてくるかもしれません。

選考に落ちたことを機に、自己分析をやり直したい人は「キミスカの適性検査を」おすすめします。

適性検査で落ちたら適切な対策が重要!

適性検査は、学生の思考や一般常識、性格が企業の求める水準に達しているかどうかを判断するためのテストです。

選考を受けて落とされる場合は何らかの理由があることが考えられるため、今回紹介した対策法を実践してしっかりと選考に備えておきましょう。

たとえ適性検査で落ちてしまっても、あなたの能力や性格に問題があるというわけにはなりません。落ちた理由を分析したら気持ちを切り替え、次回の選考に備えることをおすすめします。