「就活を始めたけど、エントリーシート(ES)って何?」「履歴書とどう違うの?」そんな疑問を抱えていませんか。就活の第一歩ともいえるESは、多くの学生がつまずきやすいポイントです。しかし、基本的な知識と書き方のコツさえ押さえれば、決して難しいものではありません。

この記事では、ESの目的や入手方法といった基本から、採用担当者の心に響く具体的な書き方、さらには頻出質問の例文まで、就活のプロが徹底的に解説します。

就活のES(エントリーシート)とは?

就職活動におけるエントリーシートとは、企業が応募者の人柄や能力を知るために提出を求める応募書類です。

企業はエントリーシート(以下ES)から、応募者の考え方や価値観、強みなどを把握し、自社への適性や活躍の可能性を見極めています。そのためESには自己PRなどのアピール欄が設けられており、就活生にとっては企業に「この人と働きたい」と思ってもらうための最初のきっかけとなる書類です。

ただし、ESだけで自身の魅力をすべて語り尽くすことは難しく、企業もまた書類だけで人柄を完全に理解することはできません。ESですべてを伝えようとするのではなく、面接でより深く自分を表現するための「第一歩」と捉えましょう。

ESの目的は?企業が見ているポイント

企業がESを求める理由は、応募者の基本的な情報を知るだけでなく、その人の個性や価値観、自社への志望度の高さを測るためです。

採用担当者は、あなたの文章から考え方だけでなく論理的思考力や表現力も読み取ろうとします。また、学生時代に何に打ち込み、そこから何を学んだのかを知ることで、入社後の活躍イメージを膨らませています。単に優秀かどうかだけでなく「自社の社風に合うか」「共に働きたい人物か」という視点で見ていることを意識しましょう。

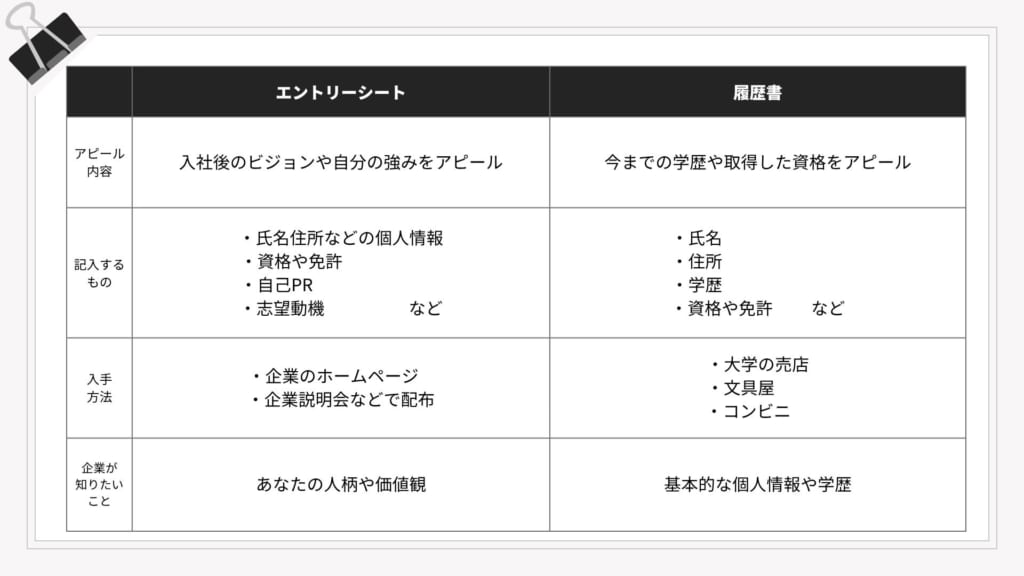

【就活】ESと履歴書の違いとは?

就活ではESと履歴書の両方を提出することが多く、その違いが分からず混乱してしまう学生も少なくありません。

しかし、この二つは役割が明確に異なります。それぞれの書類が持つ目的や特徴を正しく理解し、適切に書き分けることが重要です。

ここでは、ESと履歴書の主な違いを3つのポイントから分かりやすく解説していきます。

提出目的の違い

エントリーシート:企業にあなたの人柄やポテンシャルをアピールするための書類

履歴書:氏名や学歴などを証明するための書類

最も大きな違いは、提出する目的にあります。履歴書は、氏名や学歴・資格といった応募者の客観的なプロフィールを証明するための書類です。

一方、ESは自己PRや志望動機などを通じて、あなたの人柄やポテンシャルを企業にアピールするための書類です。

履歴書が「あなたが誰であるか」を示すのに対し、ESは「あなたがどんな人間で、どう貢献できるか」を伝える役割を担っていると覚えておきましょう。

書く内容・自由度の違い

エントリーシート:企業によってフォーマットが異なる

履歴書:ある程度形式が決まっている

書く内容やフォーマットの自由度も異なります。履歴書はJIS規格などで形式がある程度決まっており、どの企業に提出する場合でも書く内容はほぼ同じです。

しかし、ESは企業が独自に作成しているため、設問内容やデザインは企業ごとに千差万別です。「あなたの個性的な経験を教えてください」といったユニークな質問がされることもあります。志望企業が何を知りたいのかを考え、設問の意図に合わせて内容をカスタマイズする必要があるのがESです。

企業側の重視度の違い

選考における重視度も、ESと履歴書では異なります。なぜなら、履歴書だけでは分からない応募者の個性や熱意、将来性を判断するための材料が、ESには詰まっているからです。

もちろん、履歴書の情報も重要ですが、多くの応募者の中から面接に呼ぶ学生を選ぶ際は、ESの内容がその判断を左右するといっても過言ではないでしょう。

就活で使うESはどこで手に入れる?主な入手方法3選

「ESを書きたいけど、そもそもどこで手に入れればいいの?」という疑問を持つ方もいるでしょう。ESの入手方法は一つではありません。基本的には志望企業の指示に従うことになりますが、主な入手方法は3つあります。

いざという時に慌てないように、事前に一般的な入手方法を把握しておきましょう。特に人気の企業は提出期間が短い場合もあるため、早め早めの行動が大切です。

1. 企業の採用サイトからダウンロードする

現在、最も一般的なのが企業のホームページや採用サイトからダウンロードする方法です。

多くの企業がPDF形式やWord形式でESのフォーマットを用意しており、応募者はそれをダウンロードしてPCで作成、または印刷して手書きで作成します。志望企業の採用サイトは定期的にチェックし、エントリーが開始されたらいつでもダウンロードできるように準備しておきましょう。

企業の公式サイトからの入手が最も確実な方法です。

2. 就活情報サイトからダウンロードする

リクナビやマイナビといった大手就活情報サイト上でも、ESを提出できる場合があります。これらのサイトに登録しておけば、複数の企業のESを一元管理でき、提出状況も分かりやすいため非常に便利です。

多くの学生が利用する方法なので、まだ登録していない人は早めに済ませておきましょう。サイトによっては、過去のESの設問例が見られることもあるため、対策を立てる上でも役立ちます。

3. 説明会やイベントで配布される

企業の単独説明会や、複数の企業が集まる合同説明会、インターンシップなどのイベント会場でESが直接配布されることもあります。この場合、その場で記入して提出を求められるケースも少なくありません。

いつでも対応できるように、自己PRやガクチカなど、基本的な質問に対する答えはあらかじめ頭の中で整理しておくと安心です。

筆記用具や証明写真を常にカバンに入れておくなど、事前の準備を怠らないようにしましょう。

ESの提出方法は?Webと郵送が一般的

作成したESの提出方法は、主にWeb経由での提出と、郵送での提出の2種類に分けられます。どちらの方法も、企業からの指示に正確に従うことが大前提です。

提出方法を間違えたり、期限を過ぎてしまったりすると、それだけで選考対象外となる可能性もあります。ここでは、それぞれの提出方法における基本的なマナーや注意点について解説します。

Webで提出する場合の注意点

Web提出は、企業の採用マイページや就活サイトのフォームに直接入力するか、作成したファイルをアップロードするのが主流です。手軽な反面、いくつか注意点があります。

特に提出期限の当日はアクセスが集中してサーバーが重くなる可能性があるため、締め切りの1〜2日前には提出を完了させるのが理想です。また、送信ボタンを押す前には、誤字脱字や変換ミスがないか、声に出して読み上げるなどして何度も確認しましょう。

郵送で提出する場合の注意点

手書きのESなどを郵送する場合は、ビジネスマナーを守ることが大切です。

まず、ESは汚れたり折れたりしないように、無色透明のクリアファイルに挟んでから封筒に入れます。封筒の宛名は正式名称で丁寧に書き、裏面には自分の大学・学部・氏名・住所を忘れずに記載しましょう。また、「応募書類在中」と赤字で書き、四角で囲むのがマナーです。

提出期限に必着か消印有効かを事前に確認しておき、余裕を持って郵便局の窓口から書類を送ることをおすすめします。

応募書類を企業に送る時の注意点やマナーは、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ合わせてご確認ください。

就活のESの書き方5ステップ

「ESが重要なのは分かったけど、どうやって書けばいいか分からない」そんな方のために、ここからはES作成の具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。

このステップに沿って進めれば、文章を書くのが苦手な人でも、論理的で説得力のあるESを作成することが可能です。いきなり書き始めるのではなく、一つひとつのステップを丁寧に行うことが、質の高いESへの近道となります。

【ステップ1】設問の意図を正確に理解する

ESを書き始める前に、まずは設問の意図を正確に理解することが最も重要です。「自己PRをしてください」という設問であれば、企業はあなたの強みとそれを入社後にどう活かせるかを知りたいと考えています。

なぜ企業はこの質問をするのか、この質問を通して自分の何を見極めようとしているのかを深く考えましょう。この「問いに答える」という基本姿勢が、ES作成の全ての土台となります。

【ステップ2】 自己分析でアピール材料を見つける

設問の意図を理解したら、次はその問いに答えるための材料を自分の中から見つけ出します。これが自己分析です。これまでの人生経験、例えばサークル活動、アルバイト、ゼミ、留学などを振り返り、自分がどんな時にやりがいを感じ、どのように困難を乗り越えてきたのかを書き出してみましょう。自分の強みや価値観を明確にすることで、ESに書くべきエピソードが見つかり、内容に一貫性も生まれます。

【ステップ3】企業研究で求める人物像を把握する

自己分析で見つけた自分の強みを、ただアピールするだけでは不十分です。その強みが、志望企業が求める人物像と合致している必要があります。そこで重要になるのが企業研究です。企業の公式サイトや採用ページ、説明会などを通して、その企業がどんな人材を求めているのかを徹底的に調べましょう。自分の強みと企業の求める人物像の接点を見つけ出し、そこを重点的にアピールすることで、ESの説得力は格段に増します。

【ステップ4】 PREP法で構成案を作成する

アピールする内容が決まったら、いよいよ文章を作成していきます。その際、いきなり書き始めるのではなく、まずは構成案を作りましょう。ビジネスシーンで用いられる代表的な文章構成のフレームワークが「PREP法」です。これは、Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(結論の再提示)の順番で文章を組み立てる方法です。この型に沿って書くことで、誰が読んでも分かりやすく、論理的な文章を簡単に作成できます。

【ステップ5】完成したら誰かに添削してもらう

ESが完成したら、必ず自分以外の誰かに読んでもらい、添削をお願いしましょう。自分では完璧だと思っていても、客観的に見ると意味が伝わりにくい表現や、誤字脱字が見つかるものです。大学のキャリアセンターの職員や、信頼できる先輩、友人などに見てもらうのがおすすめです。第三者の視点を取り入れることで、自分では気づけなかった改善点が見つかり、ESの完成度をさらに高めることができます。

就活のESでよく聞かれる質問と例文

ESの設問は企業によって様々ですが、どの企業でも聞かれる可能性が高い頻出質問というものが存在します。それが「自己PR」「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」「志望動機」の3つです。

ここでは、これらの質問に対する答え方のポイントと具体的な例文を紹介します。例文を参考にしながら、あなた自身の経験を盛り込んだオリジナルの回答を作成してみてください。

【頻出質問】自己PR

「自己PR」は、あなたの強みや長所を企業にアピールし、入社後にどのように貢献できるかを伝えるための質問です。単に「私の長所は〇〇です」と述べるだけでなく、その強みが形成された具体的なエピソードを交えて説明することが求められます。

採用担当者は、あなたが自社の業務でその強みを再現性をもって発揮できるかを見ています。あなたの人柄が伝わるような、説得力のあるアピールを心がけましょう。

自己PRの例文

私の強みは、目標達成に向けた課題解決能力です。

所属していたテニスサークルでは、大会での団体戦1回戦突破を目標に掲げましたが、練習参加率の低さが課題でした。

私は練習メニューのマンネリ化が原因だと考え、学年やレベルに関係なく楽しめる新しい練習方法を企画・提案しました。

その結果、サークル全体の練習参加率が30%向上し、目標であった団体戦1回戦突破を成し遂げることができました。

この経験で培った課題解決能力を活かし、貴社の営業職においても顧客の潜在的な課題を見つけ出し、最適な提案を行うことで貢献したいです。

この例文のポイント

「課題解決能力」という結論を最初に述べ、その後に具体的なエピソード、そして入社後の貢献へと繋がる構成が評価されます。

サークルという身近な題材ながら、課題発見から具体的な行動、そして得られた結果までが明確に示されており、強みの再現性が伝わりやすくなっています。数字を用いて成果を示すことで、客観性と説得力も増しています。

【頻出質問】ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)

「ガクチカ」は、あなたが学生時代に何に情熱を注ぎ、その経験から何を学び、どのように成長したかを知るための質問です。結果の大小が重要なのではなく、目標に対してどのように考え、行動したかの「プロセス」が評価されます。

採用担当者は、あなたが困難な状況に直面した際に、どのように乗り越えようとする人物なのかを見ています。あなたらしさが伝わるエピソードを選び、主体的な行動をアピールしましょう。

ガクチカの例文

私が学生時代に最も力を入れたのは、カフェでのアルバイトにおける新人教育です。

当初、新人の離職率の高さが店舗の課題でした。

私は、マニュアル通りの指導だけでは不安を解消できないと考え、新人一人ひとりと交換日記を始めることを提案・実行しました。

業務の悩みだけでなく、個人的な相談にも乗ることで信頼関係を築き、個々の成長に合わせた指導を心がけました。

結果として、私の指導期間中の新人離職率は0%を達成し、店舗全体のチームワーク向上にも貢献できました。

この経験から、相手の立場に立って考える傾聴力と主体性を学びました。

この例文のポイント

「離職率の高さ」という明確な課題に対し、「交換日記」という主体的な行動を起こしたプロセスが具体的に描かれています。

「離職率0%」という定量的な結果と、「傾聴力と主体性を学んだ」という定性的な学びの両方が示されている点も優れています。アルバイトというありふれた経験でも、自分の考えと行動をしっかり示すことで、魅力的なガクチカになります。

【頻出質問】志望動機

「志望動機」は、数ある企業の中からなぜ当社(志望企業)を選んだのかを問う質問です。

採用担当者は、あなたが自社のことをどれだけ深く理解しているか、そして入社への熱意がどれほど強いかを見ています。業界や職種への興味だけでなく、「なぜ同業他社ではなく、この志望企業なのか」を明確に答えられなければなりません。

企業の理念や事業内容と、自身の経験や将来のビジョンを結びつけて語ることが何よりも重要です。

志望動機の例文

「食を通じて人々の生活を豊かにしたい」という想いがあり、食品業界を志望しています。

中でも、健康志向のプライベートブランド商品を次々と開発し、業界の常識に捉われず挑戦を続ける貴社の姿勢に強く惹かれました。

私は学生時代、テニスサークルの活動で、メンバーの健康を考えた食事メニューを提案し、チームのパフォーマンス向上に貢献した経験があります。

この経験で培った「相手のニーズを汲み取り形にする力」を活かし、貴社で多くの人々に喜ばれる新しいヒット商品を生み出したいと考えています。

この例文のポイント

業界の志望理由に加え、プライベートブランド商品や挑戦する姿勢といった、その企業ならではの魅力に言及することで、「この会社でなければならない理由」を明確に示せています。

また、自身のサークル経験と企業の事業内容を結びつけ、入社後にどのように貢献したいかというビジョンまで具体的に語られており、強い入社意欲と将来性を感じさせます。

就活のES通過率はどのくらい?落ちる原因と対策

一生懸命書いたESが、あっさりと不合格になってしまったらショックですよね。ESの通過率は、企業の人気度や応募者のレベルによって大きく変動しますが、一般的な目安を知っておくことで、心の準備ができるかもしれません。

ここでは、ESの平均的な通過率と、残念ながらお見送りになってしまう学生に共通する原因、そして通過率を上げるための具体的な対策について解説します。

ESの平均的な通過率は約50%

一般的に、ESの通過率は平均して50%前後だといわれています。つまり、2人に1人はESの段階で不合格になっている計算です。もちろん、これはあくまで平均値であり、数千人、数万人の応募者が集まるような人気企業では、通過率が10%以下になることも珍しくありません。

しかし、必要以上に怖がることはありません。基本的なポイントを押さえて丁寧にESを作成すれば、通過の可能性は十分にあります。

ESで落ちてしまう学生に共通する原因

ESで落ちてしまう学生には、いくつかの共通した原因が見られます。最も多いのが、誤字脱字や文章の分かりにくさといった基本的なミスです。

また、どの企業にも同じ内容を使い回していることが見え見えなESや、具体的なエピソードに欠け、何を伝えたいのか分からないESも評価されません。

採用担当者は1日に何十何百ものESを読むため、少しでも「手を抜いている」と感じられると見抜かれてしまいます。

ESの通過率を上げるための3つのコツ

ESの通過率を上げるためには、特別なテクニックは必要ありません。

まずは「結論ファースト」を徹底し、設問に対して最初に答えを述べましょう。次に、抽象的な言葉だけでなく具体的なエピソードや数字を盛り込み、内容に説得力を持たせることが重要です。

そして最後に、完成したESを提出する前に、声に出して読んでみてください。文章のリズムが悪い箇所や分かりにくい表現に気づくことができ、より洗練された文章に仕上げられます。

就活のESに関するよくある質問

ここでは、多くの就活生が抱きがちなESに関する細かい疑問について、Q&A形式でお答えします。

基本的なことのように思えても、意外と知らないルールやマナーがあるかもしれません。選考で不利にならないためにも、ここで最終確認をして、ESに関する不安を解消しておきましょう。

Q1. ESはいつから準備すればいい?

キミスカ編集部

キミスカ編集部 結論から言うと、大学3年生の夏頃から準備を始めるのが理想的です。特に、自己分析や企業研究には時間がかかります。夏休みのインターンシップに参加するためには、その段階でESの提出が必要になることも多いです。

本格的な就活が始まる前に、自分の強みやガクチカをある程度まとめておくと、その後のES作成が非常にスムーズに進むでしょう。早めに準備を始めて損はありません。

Q2. 手書きとPC作成はどっちがいい?

企業から指定がある場合は、その指示に従いましょう。指定がない場合は、どちらで作成しても評価に直接的な影響はありません。

ただし、手書きの場合は文字の丁寧さから人柄や熱意が伝わりやすいというメリット、PC作成の場合は修正が容易で論理的にまとめやすいというそれぞれのメリットがあります。自分の書きやすい方を選んで問題ありませんが、IT企業などではPCスキルを示す意味でPC作成が好まれる傾向もあります。

Q3. 文字数はどのくらい書けばいい?

文字数制限がある場合は指定文字数の8割以上、できれば9割以上を埋めるのがマナーです。

文字数が少なすぎると、入社意欲が低いと判断されてしまう可能性があります。逆に、文字数制限を超えてしまうのは絶対にNGです。

指定がない場合でも、設問のスペースに合わせて、300〜400字程度で簡潔にまとめるのが一般的です。伝えたいことを、指定された文字数でまとめる能力も評価されています。

Q4. 証明写真のサイズや服装のルールは?

ESに貼る証明写真のサイズは、一般的に「縦4cm×横3cm」です。ただし、企業によって指定が異なる場合があるため、必ず募集要項を確認しましょう。

服装は、男女ともに黒や紺のリクルートスーツが基本です。髪型は清潔感を第一に考え、表情は口角を少し上げた自然な笑顔を心がけましょう。写真の裏には、剥がれてしまった場合に備えて大学名と氏名を記入しておくのがマナーです。

ESの証明写真に悩んでいる方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

就活ESは自分をアピールするための最初の関門

今回は、就活におけるESの基本から、履歴書との違い、具体的な書き方や例文までを詳しく解説しました。ESとは、単なる書類ではなく、あなたの個性や熱意を志望企業に伝えるための最初の、そして非常に重要なプレゼンテーションです。

この記事で紹介したポイントを一つひとつ実践すれば、採用担当者の目に留まる、魅力的なESが書けるはずです。ESは、あなたと企業を繋ぐ最初の架け橋です。自信を持ってあなたらしい言葉で挑戦してみてください。