「志望動機に書きたいことはあるけど、どういう順番で書けばいいの?」

「文章を組み立てるのが苦手で、うまくまとまらない…」

志望動機は、熱意だけでなく「分かりやすさ」も非常に重要。しっかりとした構成で書けば、あなたの魅力はもっと伝わります。この記事では、論理的な構成の基本「PREP法」を中心に、志望動機の構成テンプレートと具体的な作り方を、初心者にも分かりやすく解説します!

志望動機の構成が重要な理由|分かりやすさが内定を左右する!

志望動機の内容はもちろん大切ですが、それと同じくらい「構成」も重要です。なぜなら、構成次第で読みやすさや説得力が大きく変わり、採用担当者に与える印象を左右するからです。まずは、構成を意識することの重要性を理解しましょう。

なぜ「構成」を意識する必要があるのか?

採用担当者は毎日たくさんのESを読んでいます。構成が分かりにくい文章は、内容を理解するのに時間がかかり、あなたの魅力が十分に伝わらない可能性があります。論理的で分かりやすい構成で書くことで、伝えたい内容がスムーズに相手に届き、好印象に繋がります。忙しい担当者への配慮にもなるのです。

構成がダメだと熱意も伝わらない?

どんなに熱い想いがあっても、構成がしっかりしていないと、話があちこちに飛んだり、結論が分かりにくくなったりします。その結果、「結局何が言いたいのだろう?」「あまり深く考えていないのでは?」と思われてしまい、せっかくの熱意が伝わらないどころか、マイナスの印象を与えかねません。構成は熱意を伝える土台なのです。

志望動機の構成を考える前の2つの準備

いきなり文章を書き始めるのではなく、まずは構成の材料となる情報を整理することが大切です。この準備をしっかり行うことで、後の構成作りがスムーズに進み、内容に深みが出ます。以下の2つの準備を行いましょう。

1. 自己分析の結果を整理する(強み・価値観)

これまでの経験を振り返り、自分の強み、弱み、価値観、興味関心などを明確にしておきましょう。「なぜこの業界・会社に興味を持ったのか」「どんな時にやりがいを感じるか」「自分のどんな強みが活かせそうか」などを書き出します。これらが志望動機の「自分ならでは」の部分を作るための重要な材料となります。

2. 企業研究・業界研究の情報をまとめる

志望する企業の理念、事業内容、社風、求める人物像、業界の動向などを調べ、重要な情報を整理しておきましょう。「企業のどこに魅力を感じたのか」「なぜ同業他社ではなくこの企業なのか」といった志望理由の「根拠」となる情報を集めておくことで、説得力のある構成が作れます。

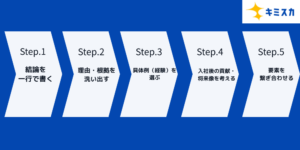

【実践】志望動機の構成を作る具体的な5ステップ

材料が揃ったら、いよいよ構成を組み立てていきます。難しく考えず、以下の5つのステップに沿って進めてみましょう。各ステップで考えたことをメモしておくだけでも、自然と志望動機の骨組みが出来上がっていきます。(※以下、例文はIT企業B社を志望する学生Aさんの場合を想定しています)

ステップ1:結論(なぜこの会社か)を一行で書く

まず、あなたがその企業を志望する最も重要な理由(結論)を、一行で簡潔に表現してみましょう。「〇〇という点に魅力を感じ、貴社を志望します」「〇〇を通じて社会に貢献したいと考え、貴社を志望します」など、文章全体の「軸」となるメッセージを最初に明確にすることが重要です。

【例文】顧客企業の課題解決にチームで取り組み、DX化を支援したいと考え、チームワークを重視する貴社(B社)を志望します。

ステップ2:理由・根拠となる要素を洗い出す

ステップ1で書いた結論に対して、「なぜそう思うのか?」という理由や根拠となる要素を、準備段階で整理した情報(企業研究、自己分析)から複数洗い出します。企業の魅力(事業内容、理念、社風など)や、自分の価値観との一致点などを具体的にリストアップしましょう。箇条書きで構いません。

【例文】

- B社の顧客密着型のDX支援事業(特に中小企業向け)に魅力を感じた。

- 説明会で伺った、部署を超えて協力し合うチームワーク重視の社風に共感した。

- 自身の「チームで目標達成することにやりがいを感じる」という価値観と合致する。

ステップ3:理由を裏付ける具体例(経験)を選ぶ

ステップ2で洗い出した理由・根拠に対して、それを裏付けるあなた自身の具体的な経験やエピソードを選びます。「〇〇という理念に共感する」なら、その価値観が形成された経験などを紐づけます。具体的なエピソードを加えることで、あなたの話にリアリティと説得力が生まれます。

【例文】(チームワークに関する経験として)大学の〇〇サークルでリーダーを務め、意見が対立するメンバーの間に入り、対話を重ねて相互理解を促し、目標を共有することで、最終的にイベントを成功に導いた経験。

ステップ4:入社後の貢献・将来像を考える

入社したら、自分の強みや経験をどのように活かして、その企業に貢献したいのかを考えます。「〇〇の経験で培った△△の力を活かして、□□の分野で貢献したい」「将来的には〇〇のような仕事に挑戦したい」など、具体的な貢献イメージや将来の目標を示すことで、入社意欲の高さをアピールできます。

【例文】サークル経験で培った「傾聴力」と「多様な意見をまとめる調整力」を活かし、顧客やチームメンバーと円滑なコミュニケーションを図り、プロジェクトを成功に導きたい。将来的には、中小企業のDX化に関する専門知識を深め、顧客に最適なソリューションを提案できる人材になりたい。

ステップ5:要素を繋ぎ合わせ、全体の流れを作る

ステップ1〜4で考えた要素(結論、理由、具体例、貢献)を、論理的に繋ぎ合わせ、文章全体の流れを整えます。ここで役立つのが、次にご紹介する「PREP法」という構成フレームワークです。各ステップで考えた要素をPREP法の型に当てはめ、接続詞などを補いながら自然な文章にしていくことで、分かりやすい構成が完成します。

(※このステップのアウトプットが、以下の完成例文となります。)

私が貴社を志望する理由は、顧客企業の課題解決にチームで取り組み、DX化を支援したいと考え、チームワークを重視する貴社の姿勢に強く共感しているためです。

特に、貴社が注力されている中小企業向けの顧客密着型DX支援事業に魅力を感じています。また、説明会で伺った、部署の垣根を越えて協力し合うチームワークを大切にする社風は、「チームで目標達成することにやりがいを感じる」という自身の価値観と合致すると感じました。

私は学生時代、〇〇サークルでリーダーを務めた際、意見が対立するメンバーの間に入り、対話を重ねて相互理解を促し、目標を共有することでイベントを成功に導いた経験があります。この経験から、多様な意見をまとめ、目標達成に向けてチームを導く調整力を培いました。

入社後は、この経験で培った「傾聴力」と「調整力」を活かし、顧客企業の声に真摯に耳を傾けるとともに、チームメンバーと円滑なコミュニケーションを図り、プロジェクトの成功に貢献したいと考えております。将来的には、中小企業のDX化に関する専門知識を深め、顧客に最適なソリューションを提案できる人材へと成長したいです。

これで迷わない!志望動機の基本構成はPREP法で決まり!

志望動機の構成で迷ったら、まずは「PREP(プレップ)法」というフレームワークを使うのがおすすめです。これは、ビジネス文書やプレゼンテーションなど、様々な場面で活用される論理的な文章構成の王道です。

PREP法とは?論理的な文章の王道フレームワーク

PREP法は、Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(結論)の頭文字を取ったものです。この順番で話を展開することで、伝えたい内容が相手に分かりやすく伝わる構成を作ることができます。志望動機だけでなく自己PRなどにも応用できる、非常に汎用性の高いフレームワークなので、ぜひマスターしましょう。

- P (Point):結論・要点(何を一番伝えたいか)

- R (Reason):理由(なぜそう言えるのか)

- E (Example):具体例・エピソード(理由を裏付ける具体例)

- P (Point):結論・まとめ(再度、要点を強調)

P:Point(結論)- 志望理由の核心を最初に

まず最初に、あなたがその企業を志望する最も重要な理由(=結論)を明確に述べます。「私が貴社を志望する理由は〇〇です」という形です。結論を最初に示すことで、採用担当者は話のゴールを理解した上で、その後の説明を聞くことができます。【実践】ステップ1で考えた内容がここにあたります。

R:Reason(理由)- なぜそう思うのか根拠を示す

次に、結論で述べた志望理由の具体的な根拠を説明します。「なぜなら、貴社の〇〇という点に魅力を感じているからです」「その理由は、私の〇〇という価値観と合致すると考えるからです」といった形です。企業研究や自己分析で得た情報を元に、具体的な理由を複数挙げられると説得力が増します。【実践】ステップ2の内容です。

E:Example(具体例)- 経験やエピソードで裏付ける

理由で述べたことを裏付ける、あなた自身の具体的な経験やエピソードを述べます。「例えば、学生時代の〇〇の経験で△△という力を培いました」「実際に貴社の説明会で〇〇というお話を聞き…」といった形です。具体的なエピソードは、あなたの話に信憑性とオリジナリティを与えます。【実践】ステップ3の内容です。

P:Point(結論)- 再度、熱意と貢献意欲で締める

最後に、冒頭の結論(Point)を別の言葉で繰り返し述べ、入社後の貢献意欲や熱意を伝えて締めくくります。「以上の理由から、〇〇という強みを活かして貴社に貢献したいと強く考えております」といった形です。最後にもう一度結論を強調することで、あなたの熱意を強く印象付けることができます。【実践】ステップ4の内容が活きてきます。

さらに伝わる!志望動機の構成を良くする3つのコツ

PREP法で基本的な構成を作ったら、さらに読みやすく、伝わりやすい文章にするための工夫を取り入れましょう。文章表現を少し意識するだけで、志望動機の印象は格段に良くなります。

1. 接続詞を効果的に使う

文と文、段落と段落をスムーズに繋ぐためには、接続詞の使い方が重要です。「なぜなら」「例えば」「したがって」「さらに」などの接続詞を効果的に使うことで、文章の論理的な流れが明確になり、読み手は内容を追いやすくなります。ただし、使いすぎるとくどくなるので注意しましょう。

2. 適切な段落分けと一文の長さを意識する

内容のまとまりごとに適切に段落を分けることで、文章にメリハリが生まれ、視覚的に読みやすくなります。また、一文が長すぎると読みにくくなるため、一文は短く簡潔に書くことを心がけましょう。目安として、一文あたり60字程度に収めると読みやすいと言われています。

3. 具体的な言葉を選ぶ

「頑張ります」「コミュニケーション能力」「社会貢献」といった抽象的な言葉だけでは、あなたの個性や熱意は伝わりにくいです。「〇〇の経験を活かして△△で貢献したい」「傾聴力を活かして〇〇したい」のように、できるだけ具体的な言葉や表現を選ぶことで、内容に説得力が生まれます。

ESと面接で志望動機の構成は変えるべき?

ESと面接、どちらでも志望動機は問われますが、「構成」という観点ではどう考えれば良いのでしょうか?基本的な考え方と、面接で特に意識すべき点を解説します。

基本構成は同じでOK

志望動機の骨子となる論理的な構成(PREP法など)は、ESでも面接でも基本的に同じで問題ありません。伝えるべき要素(結論、理由、具体例、貢献意欲)とその順番は共通しているため、一貫性を持たせることが重要です。ESでしっかり構成を練っておけば、面接準備もスムーズに進みます。

面接では「熱意」と「+α」を意識

ただし、面接はESと違い、あなたの「人柄」や「熱意」を直接伝える場です。ESの内容を丸暗記して話すのではなく、自分の言葉で補足説明を加えたり、具体的なエピソードをより詳しく話したり、表情や声のトーンで熱意を表現したりする「+α」を意識しましょう。

これは避けたい!志望動機のNG構成例

せっかく内容を考えても、構成が悪いために評価を下げてしまうのはもったいないことです。ここでは、陥りがちなNG構成例を3つ紹介します。自分の志望動機がこうなっていないか、チェックしてみましょう。

結論が最後まで分からない構成

「結局、この学生は何が言いたいんだろう?」と思われてしまう構成です。PREP法の「P(結論)」が冒頭になく、理由や具体例ばかりが長々と続くと、読み手(聞き手)は話の要点を掴めず、内容を理解するのが難しくなります。まず結論から伝えることを徹底しましょう。

根拠や具体例が薄い構成

志望理由(結論)は述べられていても、その根拠(Reason)や裏付ける具体例(Example)が乏しいと、説得力に欠ける印象を与えます。「なぜそう思うのか?」「本当にそう言えるのか?」と疑問を持たれてしまうため、自己分析や企業研究に基づいた具体的な根拠・エピソードを盛り込みましょう。

話の繋がりが見えない構成

各要素(結論、理由、具体例、貢献意欲)がバラバラに存在し、それらの間の論理的な繋がりが見えない構成です。PREP法の流れを意識せず、思いつくままに書くとこうなりがちです。話の展開がスムーズでないと、内容が頭に入ってきません。接続詞を効果的に使うなど、要素間の繋がりを意識しましょう。

作成した志望動機の構成をチェックするポイント

志望動機の構成案ができたら、提出・面接に臨む前に必ず見直しを行いましょう。客観的な視点でチェックすることで、より完成度を高めることができます。以下の3つのポイントを確認してみてください。

論理的な流れになっているか?

PREP法の流れに沿って、結論→理由→具体例→結論(貢献)という論理的な構成になっているかを確認しましょう。話の展開に無理がないか、各要素がスムーズに繋がっているかを、声に出して読んでみるのも効果的です。第三者に読んでもらい、分かりにくい部分がないか聞くのも良いでしょう。

各要素は具体的か?

志望理由の根拠や、それを裏付けるエピソード、入社後の貢献意欲などが、抽象的な表現に終始していないか確認しましょう。「頑張る」「貢献する」だけでなく、「何を」「どのように」頑張るのか、貢献するのか、具体的な言葉で表現できているかが重要です。

一貫性はあるか?

志望動機全体を通して、主張に一貫性があるかを確認しましょう。例えば、冒頭で述べた志望理由と、最後で述べる貢献意欲が矛盾していないか、自己PRでアピールしている強みと志望動機で語る内容に繋がりがあるか、などです。全体としてブレのない、あなた自身の軸が通った内容になっているかを見直しましょう。

志望動機の構成に関するよくある質問(Q&A)

最後に、志望動機の構成に関して、就活生の皆さんからよく寄せられる質問にお答えします。細かい疑問点を解消し、自信を持って構成作りに取り組みましょう。

Q1. 各構成要素の文字数配分は?(ESの場合)

A1. ES全体の文字数指定にもよりますが、一般的な目安としては、結論(P)と締め(P)は簡潔に、理由(R)と具体例(E)に多くの文字数を割くのが良いでしょう。例えば400字なら、P:50字、R:150字、E:150字、P:50字 のようなイメージです。最も伝えたい理由や経験の部分で、具体的にしっかりと記述することが重要なので、そこの配分を厚めにするのが基本です。

Q2. PREP法がうまく使えません…

A2. 無理にPREP法の型にきっちり当てはめようとしすぎると、かえって不自然になることもあります。まずは、【実践】ステップで解説したように、①結論、②理由・根拠、③具体例、④貢献意欲、という要素をそれぞれ書き出し、それらを自然な流れで繋げることを意識してみてください。結果的にPREP法に近い構成になっていることが多いはずです。

Q3. どうしても構成が思いつきません…

A3. 構成が思いつかない場合、多くは構成の材料となる自己分析や企業研究が不足している可能性が高いです。「なぜこの会社なのか」「自分の強みは何で、どう活かせるのか」といった点が曖昧だと、構成を組み立てることはできません。一度立ち止まって、「準備」のステップに戻り、材料集めからやり直してみましょう。

まとめ:伝わる構成をマスターして、自信を持って志望動機を伝えよう!

今回は、志望動機の構成の重要性から、基本となるPREP法、具体的な作成ステップ、質を高めるコツ、NG例、チェックポイントまで詳しく解説しました。分かりやすい構成は、あなたの熱意や考えを効果的に伝えるための強力な武器になります。文章が苦手な方も、今回ご紹介した手順やフレームワークを活用すれば、きっと論理的で説得力のある志望動機が作れるはずです。自信を持って、あなたの想いを伝えてくださいね!応援しています。